国賓待遇でアメリカに招かれ、米国連邦議会上下両院合同会議で「対中強硬スピーチ」を行い拍手喝采を浴びた岸田首相。国内メディアも概ね好意的に伝えましたが、はたしてそれは「正しい評価」と言えるのでしょうか。今回のメルマガ『『グーグル日本法人元社長 辻野晃一郎のアタマの中』〜時代の本質を知る力を身につけよう〜』では、『グーグルで必要なことは、みんなソニーが教えてくれた』等の著作で知られる辻野さんが、あらためて首相訪米の意味を考察。その上で、首相が自負する「外交の岸田」などただの虚像にすぎないとの厳しい評価を記しています。

※本記事のタイトル・見出しはMAG2NEWS編集部によるものです/原題:あらためて岸田首相の4月訪米の意味とは?

プロフィール:辻野晃一郎(つじの・こういちろう)

福岡県生まれ新潟県育ち。84年に慶応義塾大学大学院工学研究科を修了しソニーに入社。88年にカリフォルニア工科大学大学院電気工学科を修了。VAIO、デジタルTV、ホームビデオ、パーソナルオーディオ等の事業責任者やカンパニープレジデントを歴任した後、2006年3月にソニーを退社。翌年、グーグルに入社し、グーグル日本法人代表取締役社長を務める。2010年4月にグーグルを退社しアレックス株式会社を創業。現在、同社代表取締役社長。また、2022年6月よりSMBC日興証券社外取締役。

ゴールデンウィーク中も、フランスや南米へ外遊三昧だった岸田首相ですが、その前の4月8日から14日までの訪米は、自ら「この3年間の政治活動の最大のハイライト」と位置付け、「強固な日米同盟」を世界にアピールしたつもりで得意満面の様子でした。

米議会での演説でも、米国受けを狙ってやたらと対中強硬路線を強調していましたが、そのことの危うさを含めて、4月26日に配信した本メルマガ第54号で、私はこの岸田首相の米議会演説を「歴史に残る売国演説」と強い言葉で批判しました。

● 岸田首相の米議会での演説について(上記が公開された記事)

→「日本国民に対する裏切り行為。アメリカの意向に沿い国の形を変えてきたポチぶりを米国議会でアピールした岸田演説の“狂気の沙汰”」

岸田首相は、同演説で、お得意のフレーズ「今日のウクライナは明日の東アジア」をまた持ち出して中国の脅威をことさらに強調し、インドやフィリピン、豪州などとも協力した中国包囲網の構築に意欲を示しました。しかし、いくら中国を挑発したところで、いたずらに我が国の立場を危うくするだけでいいことは何もありません。上記メルマガでは、岸田首相の演説に突っ込んで以下のようにも述べました。

辻野突っ込み:ここでも米国受けを前提に中国の脅威を煽っていますが、岸田政権は中国とほとんど対話をしていません。米国追従一辺倒で国内支持率が低迷する岸田政権を中国がまったく相手にしていない、という現実がありますが、中国の脅威を煽ったり強がりを言う前に、まず日本の対中外交を見直すべきでしょう。

この演説前日の10日には、ホワイトハウスで日米首脳会談が開催されて共同声明が出されましたが、その内容も、中国を共通の仮想敵国とすることによる日米同盟の強化を強調するものでした。この時の共同会見でも、岸田首相は、「力、または威圧による一方的な現状変更の試みは、世界のいかなる場所でも断じて許容できない。そのような観点からも、中国をめぐる諸課題への対応にあたり、引き続き日米で緊密に連携していくことで一致しました」と中国を刺激する発言をしていました。

そしてやはり懸念した通り、岸田首相の一連の挑発的な宣言に対して、中国は猛烈に反発してきました。米議会演説翌日の4月12日には、中国外交部アジア局長の劉勁松氏が、北京の日本大使館の横地晃首席公使を呼び出して厳正に抗議し「深刻な懸念」と「強烈な不満」を伝えました。

さらに、同日の中国外交部の定例会見でも、毛寧報道官が日本を名指しして、「米国と日本は仲間を引き込んでミニグループを作り、集団的な対抗を策動している。それこそが地域の平和と安定を脅かすものだ」と、激しい口調で非難しました。

さすがに、今回のような宣言をすれば中国が反発してくることは想定の範囲内だったと思われますが、岸田首相が強気を貫いた背景には、9日夜の岸田夫妻とバイデン夫妻との非公式な夕食会でのやり取りがあったと言います。その夕食会は、バイデン大統領にとって、2018年の暮れに大統領選出馬を決めた思い入れのある場所とされるワシントンDCのシーフードレストランで行なわれました。バイデンは、今年の大統領選で勝利するためのトランプ対抗策について、岸田首相に協力を求め、「あなたは私の息子のようだ。共に後4年頑張ろう。あなたにも良い未来がある」などとおだてて、バイデン政権への忠誠継続を懇願したそうです。

岸田首相にとっても、安倍元首相と親しく、岸田降ろしを画策する麻生氏も接近するトランプが再選されるより、このままバイデン政権が続いた方が好都合です。この夕食会でのバイデンとのやり取りで岸田首相が大いに張り切り、バイデンを支援することが自分の延命にも繋がると確信したのでしょう。バイデン政権への忠誠を示す意味でも「日米の防衛関係をかつてないレベルに引き上げる」などと宣言して対中強硬路線を打ち出すことへの迷いが消えたのだと思います。

ところが、この岸田首相の高揚感は長くは続きませんでした。岸田首相が帰国するや否や、バイデン政権は中国への急接近を始めたのです。まず16日にオースティン国防長官が中国の董軍国防部長とオンライン会談を行って信頼関係の再構築に向けた話し合いを行いました。さらに、24日から26日にかけて、ブリンケン国務長官が中国を訪問して王毅外相らと会談し、台湾や南シナ海の問題、ウクライナや中東の問題、ロシアへの対応などについて話し合うと共に、友好ムードをアピールしました。

これらの状況に、岸田首相は戸惑いを隠せず心穏やかではいられなかったようです。外務省の関係者によると、「何のための訪米だったのか…」と大いに落胆していたとの話も聞こえてきます。さらに追い打ちをかけたのが、「日本人は外国人嫌い」との5月1日のバイデン大統領の遊説先での発言でした。

対中強硬路線を軸にした日米同盟の結束強化を謳った渾身のスピーチを高らかに行い、聞いている方が恥ずかしくなるほどの熱烈なラブコールを米国に送って、日本ではついぞ経験したことがないような拍手喝采を浴びて手応えも十分にあったはずなのに、すっかり梯子を外された気分になったのでしょう。

しかしながら、岸田首相の読みは甘すぎたと言わざるを得ません。トランプ政権が再び誕生することを望まないのは習近平主席も同じです。中国は、かつてのトランプ政権下で、貿易戦争や技術覇権争いなど、散々煮え湯を飲まされています。中国からすればどちらも信用できないものの、「再選されたら中国に60%の関税をかける」と公言し、何をしでかすかわからない予測不能なトランプよりも、まだバイデンの方がマシだと思っているのは間違いありません。すなわち、トランプ再選阻止という面では、バイデン政権は中国と利害が一致するのです。そこでバイデン政権は、岸田首相の思惑など関係なしに、少なくとも大統領選までは中国との関係を修復する方向でしたたかに急接近しているものと思われます。

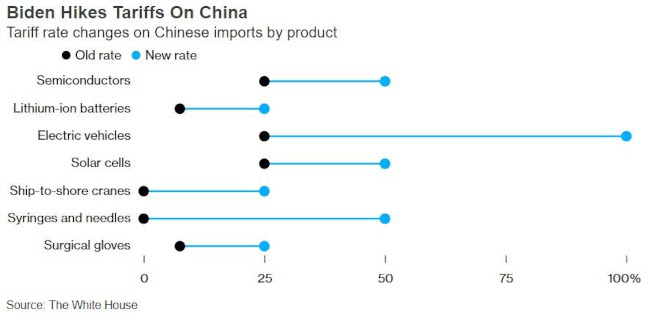

ちなみに、そうは言いながら、この原稿を書いている最中に、バイデンが中国製のEV、半導体、リチウムイオン電池、太陽光パネルなどの関税を大幅に引き上げる、という報道がありました(下図参照)。これも、大統領選挙に向けて、中国との関係修復を図りながらも、それが逆に国内で中国に対して弱腰との揚げ足を取られないための動きだろうと思います。

結局、岸田首相は、「国賓待遇」とおだてられながら米国にこれまで以上に重い軍事負担を約束し、中国を怒らせるために訪米したようなものです。日本の対中強硬路線に怒った習近平は、前代未聞の対日政策を繰り出しています。中国の元慰安婦の遺族団体が、中国で日本政府を提訴し謝罪と賠償を求めていることが4月22日の報道で明らかになりました。中国人の元慰安婦をめぐって日本政府が中国で提訴されるのは初めてのことです。習近平は、日韓の長年の懸案である慰安婦問題に中国側からも参入して、急接近している日韓の引きはがしを狙っているものと思われます。

いうまでもなく、外交とは国益の追求が目的です。しかし、岸田首相の外交は、国益よりも自身が首相として延命するための手段とすることが目的になってしまっているように思います。「外交の岸田」などというのはただの虚像にすぎません。

個人的な欲望のために、敗戦後の実質的な宗主国とはいえ、米国に過度に擦り寄り、言われるがまま平和憲法を無視して軍拡に走り、本来であればニュートラルな立ち位置を保つべきところをウクライナ政府に肩入れしてロシアを敵に回し、加えて無駄に中国をも怒らせるという失態を演じた結果、最も危険に晒されて被害を受けるのは日本国民で、まったくたまったものではありません。「あなたは一体どこの国の首相ですか」と改めて問いかけたい思いです。

トランプの優勢が伝えられる中、バイデンの命運が尽きるのが先なのか、岸田首相の命運が尽きるのが先なのか。日本の自民党総裁選は9月、その前に衆院解散があるのかないのか。そして米国の大統領選は11月です。少なくとも、年末までには、バイデン大統領も岸田首相も、政治の表舞台から姿を消している可能性は高いと思います。そう考えると、4月の岸田首相の訪米の意味とは、一体何だったのでしょうね…。

MAG2 NEWS