いまから6年前、日本中の話題をさらった日大アメフト部の“悪質タックル問題”。渦中のチームで司令塔を務めていたのは、その前年に弱冠18歳のルーキーながらチームを27年ぶりの日本一に導いていた男だった。あの時、チームでは一体、何が起こっていたのか。かつての天才QBが語った、いまはなき“堕ちた不死鳥”が迷い込んだ迷宮の真実とは。《NumberWebインタビュー全3回の初回/#2、#3に続く》

「西高東低」――。

昨年12月に行われた78回目のアメリカンフットボールの全日本大学選手権・甲子園ボウルは、関西学院大学ファイターズと法政大学オレンジが対戦し、関学大が61対21で勝って史上初の6連覇を果たした。

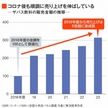

甲子園ボウルは2009年の第64回大会以降、それまでの東西(関東と関西)選手権から全日本選手権に方式を変更。全国のリーグに門戸を開いているが、未だ関東と関西リーグ以外の出場はなく、実質的には東西の大学での決勝戦となっている。そして近年は、関西代表として出場をつづけている関学大の圧勝がつづいている。

甲子園ボウルで最後に関東勢が勝ったのは7年前の17年まで遡る。関学大を23-17で打ち破ったのが、日本大学フェニックスだった。現在、廃部騒動に揺れる日大は、なぜあの試合で日本一に輝くことができたのだろうか?

当時のエースQBで、1年生として史上初の年間最優秀選手賞「チャック・ミルズ杯」を受賞した林大希に当時の状況を聞いた。

2017年、日大アメフト部の状況は…?

ちょうどこの頃、日大フェニックスはある“変革期”を迎えていた。

15年シーズンをもって、13年間チームを率いた内田正人監督が退任。16年は高橋宏明監督のもと新しい体制を組んでいた。チーム方針の大きな変更点としては、それまで長時間に渡っていた練習時間を数時間に圧縮し、筋力トレーニングやミーティングに時間を割くというものだった。端的に言えば、現代的に「効率」を意識するものだったという。

しかし、結果は関東リーグ戦で3勝4敗の4位に終わる。それまで20回もの甲子園ボウル制覇を誇る強豪からすれば、惨敗と言っていい結果だった。これを受け、前年まで監督を務めていた内田氏が再度、監督に就任してチームの立て直しを行うことになった。

17年の第二次内田監督体制下に入学した林は、当時をこう振り返る。

「日大に進学を希望していた多くの同期は、新しいやり方(16年の高橋体制やその方針)を期待して入学していました。でも、入ってみたら聞いていたのと180度やり方が違う。正直戸惑いは大きかったです」

16年と比較して、練習時間は数倍に増えた。具体的には、平日の練習は連日16時から終電ごろまで行い、土日や休日は朝から晩まで12時間以上にも及んだ。毎日、練習前に2500ヤードの走り込みを行い、そこからポジションごとや複合のユニット練習を行った。

プレーを実際に合わせるスクリメージ練習ではプレーの本数や時間を定めずに、監督が納得いくまでやり続けさせられた。時には練習後に、最初から全メニューをやり直すこともあったという。あまりの辛さと強硬な方針への反発から、30名ほどがチームを去った。

身体づくりや基礎的なトレーニングには、ほとんど時間を割かなかった。徹底した実戦練習を行ったものの選手たちに手応えや成長実感はなく、あまりの過酷さから部員は痩せていった。

「肌感では(パフォーマンスは)上がるどころか、どんどん落ちていっている感じでした」

そう林は振り返る。

退部者の影響から、最前線で相手に当たりランナーの走路を切り開くオフェンスラインの人数が足りなくなった。他のポジションから補充を行うなど、すでにチームはギリギリの状態。日々の練習をやり抜くことに、すべての力を費やさざるを得なかった。

「対戦相手を意識する余裕はなかった」

一方で、そんな旧時代的なトレーニングを経て、選手の中には妙な一体感が生まれてきていた。

「日本一になれば、お前たちの意見を取り入れてやる」

これが当時のコーチから告げられた方針だった。リーグ戦で勝つことができれば、首脳陣から課された猛練習が少し軽くなるかもしれない——。選手たちはそこに向かって努力をした。

「とにかく、しんどい練習から解放されたかった。そのために勝利を目指していました。対戦相手に勝つというよりは――監督に勝つためという感じでした」

当時、対戦相手を意識する余裕はなかったと林は言う。

迎えた秋のリーグ初戦では、ギリギリで中央大に逆転勝ち。そこからは次々と勝ちを重ねていった。だが、約束されたように「練習が軽くなる」ことはなかったという。「話が違う」。しかし、同時に長時間の練習で培ったスキル面の“勘”は研ぎ澄まされていった。

チームの本当の「敵」は…自軍の監督

リーグ優勝を決めたあとの法政大戦は僅差で落としたが、6勝1敗の関東1位で東日本代表決定戦に進み、東北大に勝って甲子園ボウル出場を決めた。このときも、対戦相手の関学大を強く意識する余裕はなかったという。

「『甲子園で勝つことで、来年の練習メニューが軽くなる』と思ったから全員が団結していた感じです。なんとかして監督の好きなように、されるがままにならんように。勝利への執念は関学大に対してではなく、監督に対してだったと思います」

いびつな極限状態のなかで、甲子園ボウルを迎えたこの年の日大。皮肉なことに、相手となった“常勝”関学大に対する緊張感は全くなかった。本当の「敵」はあくまで自軍の指揮官だったからだ。

ちなみに、関東と関西のフットボールには、具体的にどんな違いがあるのか。当時の感触を思い出してもらった。

「正直、スピードとか当たりの強さでいうと、関東も負けていないと思うんです。むしろこの2点については、法政や早稲田のほうが上だとすら感じました。でも、関学は老獪さがある。こちらがやろうとすることを、いなされるような感じです。好きなようにさせてくれない上手さがあるんです」

林の同期には1年生ながら主力に定着した選手が多くおり、ともにリーグ戦から活躍してきた。甲子園でも、日大のすべての得点に1年生が絡んだ。林本人は、当時の状況についてこう考えている。

「たとえば今、アメフトの世界で関西と関東のチームを比較したときに、基礎やフィジカルの差が論じられることが多いと思います。でもあの試合、関学をそこで上回ったという印象はないんです。活躍した選手には、1年生も多かったですし。

メンタル的な部分で『関学が相手』と構えることがなかったのも無関係ではないと思います。監督という敵役を相手に、チームが団結していたことも大きかったんじゃないかな」

結局この年の日大は、1年生主体のチームで老獪な王者を23−17で破ってみせた。それは実に11年ぶりとなる関東勢の勝利でもあった。

林の経験談と当時の日大のやり方を踏まえ、関学を上回った理由を考えると、1つの仮説が成り立つ。徹底した実戦練習で培った間合いの感覚や、フットボールスキルだ。このことについても、林なりの持論があるという。

効率重視はスパルタ指導の「代案」…?

「今は練習時間を決めて、回数なども細かく区切ってやる傾向がありますよね。でも、これって昔のやり方の“代案”だと思うんです。昔みたいな猛練習だったり、スパルタだったりは時代が受け入れてくれない。だから、今みたいなやり方になってきている。ならざるを得ない部分もあると思うんです。もちろん良し悪しはあるので、どちらが良いとは言えませんが……」

器用な選手は、現代のシステマチックなやり方で結果を出せる。

しかし、反復練習で回数をこなし、時間をかけて技術を身につけるタイプの“不器用な選手”は、必ずしもこのやり方では結果を出せないのでは――と林は考えている。

「僕の場合は、どっちもやったんです。この年のような猛練習も経験しましたし、その後の橋詰(功、現同志社大ヘッドコーチ)監督のもとでいわゆる“現代的”なやり方も経験しました。その上で比べてみると、僕は不器用な人間なので、フットボールのことだけを考えたら前者のやり方が合っていたんだと思います。結果的に異常な回数の反復練習で基本的なスキルを身につけられたわけですから」

効率重視の現代的な手法では、結果が出せずに埋もれてしまったり、途中で競技を辞めてしまう選手もいるのではないかと林は話す。また、実際にどこよりも練習しているチームが、トップチームの関学大なのではないかとも言う。

「関学がどんな練習をしているのかは、表にあまり出てこないです。でも、あれだけの組織力と人材を持ったチームにもかかわらず、どこよりも泥臭く練習をやり抜いているのは間違いないと思います。根底には『関東には負けられへん』という意地があるはずで、そんなチームに対してクールに勝とうとするのは、やはり難しいと思うんです。

意図したものではなかったし、その後のことを考えると100%肯定できるプロセスではなかったですが、あの時の日大には彼らと勝負できた必然性があったんじゃないかなと感じます」

当時の日大フェニックスが置かれた状況――。その特殊な環境が、関学大に打ち勝つことのできた理由の1つなのは、間違いなさそうだ。

一方で、異常な拘束時間での猛練習と、自軍の監督を「敵」とみなして団結するという歪なチームビルディングに支えられた体制は、優勝翌年に崩壊することになる。日本中を騒がせた、あの「悪質タックル問題」が起こったからだ。<次回へつづく>文=北川直樹

photograph by Naoki Kitagawa