いまから6年前、日本中の話題をさらった日大アメフト部の“悪質タックル問題”。渦中のチームで司令塔を務めていたのは、その前年に弱冠18歳のルーキーながらチームを27年ぶりの日本一に導いた男だった。あの時、チームでは一体、何が起こっていたのか。かつての天才QBが語った、いまはなき“堕ちた不死鳥”が迷い込んだ迷宮の真実とは。《NumberWebインタビュー全3回の2回目/#3に続く》

劇的な2017年シーズンを戦い抜き、27年ぶりの学生日本一になった日大フェニックス。多くのルーキーの活躍もあり、向こう3年間で日大がどのような成長を見せるのかを、誰もが期待した。

しかし、それからわずか数カ月後に、チームは大きな混沌へと向かっていくことになる。

日本中を巻き込んだ「悪質タックル事件」

甲子園ボウルを制した翌2018年のこと。5月にあった関学大との春季交流戦で、後に日本中の注目を集めることになる「悪質タックル問題」が発生。社会問題へと発展した。

監督はじめコーチ陣が総辞職して部の活動が停止となり、翌年の下位リーグ降格が決まった。急転直下、つゆほども思わなかった状況に追い込まれた。

「正直、『こんなに騒ぐんや』と感じたのが直後の気持ちです」

前年の日本一の際、1年生ながらエースQBを務めていた林大希は当時をそう振り返る。

林は当該の試合を欠場していたこともあり、このプレー自体を見ていたわけではなかった。チームのメンバーという意味では当事者ではあったものの、状況を完全には把握できておらず、自分たちの手の届かない場所で騒動がどんどん大きくなっていったというのが実感だという。

だが、日々メディアで問題が報じられ、糾弾される姿を目の当たりにすると、嫌でも現実を受け入れざるを得なかった。

「もう(フットボールをするのは)無理やろうなって。再起する未来がまったく想像できなかった。だから、自主的にトレーニングをするとか、そういう気持ちもなかったです」

正直なところ、最初は日々の地獄のようなトレーニングのキツさから解放されて嬉しい気持ちすらあった。しかし、そんな気持ちはすぐに消え去り、空虚さが残った。

「意外とやらされていたんじゃなく、自分たちも(好きで)やってたんやな」

何もない、空っぽの期間が3カ月ほどつづいた。

猛練習から効率重視へ…突然の方向転換

騒動後には部外の監督選考委員会が立ち上がり、9月には立命大などでコーチを歴任した橋詰功が新監督に就任した。橋詰監督は効率を重視した理知的な指導方針をとるタイプで、練習方針が大きく変わることになる。

「グラウンドでは2時間練習。あとはミーティングと筋力トレーニングをして、その他はプライベートの時間」

橋詰監督からは、最初のミーティングでこう告げられた。林が振り返る。

「大学に入るまではそういうやり方(効率重視の方針)が正しいと思っていたんですが、いざ入学すると、真逆の根性練を1年間続けることになった。ただ、それで日本一という結果が出てしまった以上、自分たちの考え方も変わってきていたんです。そのタイミングでまた元に戻るとなると、素直に納得することはできなかったです」

いま振り返ると、過去の成功が足枷になっていたという。

たった2時間だけの練習。「それまでの感覚ではウォーミングアップくらいの量です。『アップしてどうすんの?』って思いましたから」と林は当時の気持ちを振り返る。

「最初は我慢して橋詰さんの言う通りにやっていたんです。でも練習が思うようにできなかったり、何かにつけて『お前らのやり方は間違っているんだ!』と言われたり……。方針の転換は全部、『否定』からはじまったので、そういうのがフラストレーションとしてどんどんたまっていきました」

橋詰監督と練習中に衝突したことも何度かあった。だが、徐々にお互いの考えが同じ軌道に乗ってくる。

最終的に橋詰監督と選手らの考えが完全に一致したと感じたのは、公式戦への復帰が認められた2019年秋リーグの最終戦で、桜美林大に勝って上位リーグへの昇格をつかんだときだという

「多分、TOP8(1部上位リーグ)昇格という結果が出たからだと思います。あとは丸1年かけて橋詰さんのやり方、サイクルに慣れてきていた。結果と時間ですね。それから……橋詰さんの“根気勝ち”かな」

今振り返れば、橋詰監督も最初はある程度、誇張してコミュニケーションを取っていた部分もあったのではないかと林は言う。

「例えば『2時間しか練習しない』っていうのは、コミュニケーションを重ねていくと誤解もあったんですよね。『全体でやる練習は2時間。あとはお前らでやれよ』っていう。橋詰さん自身も、最後は(練習の)“量”だっていう考えを持っている人でしたから」

再び「聖地」甲子園にたどり着くには…?

橋詰監督が就任してからチームで目標に掲げていたのは、甲子園ボウルへの最短出場。つまり、タックル問題を経て2019年に1部下位リーグからの復帰となったフェニックスにとって、林たちが4年生になる2020年の秋に聖地へ舞い戻ることだった。

「タックル問題があってから、今までのことが全て報われるには、結局甲子園に戻るしかないと思ったんです。神様に与えられた試練。甲子園に行けなければ、全てが無駄になってしまうと思いました」

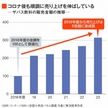

それでも、そこまで辿り着ける実感と手応えまではつかめなかった。20年は新型コロナウイルスの影響で春の試合がなくなり、自分たちの現在地が一切確かめられなかったからだ。

ただ、皮肉にも1年生のときに味わった、果てしない、どこが答えなのかわからない猛練習の経験がここで生きたと林は言う。

「いきなりリーグ初戦の相手が前年2位の法政で。1部の上位リーグでは試合もできていないわけで、相手がどれくらい強いのかわからなかったんです。その上、自分らの力も客観的にはわからない。そんな中でひたすら努力をしないといけないという状況です。1年生のときの経験がなかったら、多分やりきれてなかったと思うんです。もっと前で折れてしまったんじゃないかな」

結果はその法政に競り勝ち、その後も順調に勝ちを重ねて、甲子園ボウルへの出場を決めた。

ただ、“タックル問題”以後の過酷な環境から復活を果たした満足感があった一方で、具体的な目標を掲げていたことに対する反省もまたあるという。

「目標を決めると、それ以上には行けないってよく言うじゃないですか。僕も気持ちが切れてしまいましたし、チームとしても完結してしまった感がありました」

甲子園では関学大に24-42での敗戦。完敗だった。そこに至るまでが劇的な出来事の連続だったからこそ、目標の先まではどうしても考えが及ばなかった。

3年ぶりの甲子園で感じた「リアル」

3年ぶりに甲子園ボウルで対戦した関学大の印象そのものは、1年生のときと同じだった。

「選手個々のパワーもスピードも、圧倒的に関東のチームの方が強いなとは感じるんです。でも、力をスカされる感じがあって。結局、試合では負けていますし、口で言うと反感を買いそうなんですが……。正直に感じたのは、そういう感じですね」

一方で、甲子園という舞台そのものへの感想は全く違った。

「1年のときは甲子園ボウルそのものに思い入れもなかったですし、敵も相手チームというより(自軍の)監督だったんで、あくまで『そこで試合をするだけ』という感じでした。でも、4年生のときは『甲子園で試合をする』こと自体が目標だったので……なかなか無の感情では臨めなかったですね」

試合前は妙に気持ちが浮ついたり、逆にやる気が出なくなることもあった。気持ちの面で揺れてしまったことは、競技の結果的には「マイナスになったのでは」と林は言う。

この点について、事情は違えど王者の関学大にも共通する考えがあるのではないか。

関学大では「連覇」という具体的な目標は、監督や選手ら誰に聞いても口にしない。無駄な感情の起伏を抑えて、いま自分たちができることに集中する。勝負論を突き詰めたときに出てくる、ひとつの大きな要素なのかもしれない。

1年生にしてエースQBとして日本一とMVPに輝き、日本中を巻き込んだ“悪質タックル問題”で一度はフットボールを諦めかけた。そこから4年目に、集大成の甲子園ボウル出場――林の大学アメフト生活は、まさにジェットコースターのようだった。そんな林は卒業後のいま、どんな道を歩んでいるのだろうか?<次回へ続く>文=北川直樹

photograph by Naoki Kitagawa