藤井聡太の八冠統一によって、一強時代に突入した将棋界。だが、“打倒・藤井”の一番手と目される永瀬拓矢をはじめ、他の棋士たちもただ手をこまねいているわけではない。永瀬と関係の深い鈴木大介が明かす、「血ヘドを吐きながら指す」棋士たちの実像とは。AI全盛の将棋界で抱く葛藤や、もうひとつの本業である「麻雀界のAI事情」についても語った。(全3回の2回目/第3回、第1回も)※文中敬称略

“藤井=無敵ではない”と示した永瀬の奮闘

99対1。

2023年10月11日、永瀬拓矢が藤井聡太を挑戦者に迎えた第71期王座戦の第4局。ここまで1勝の永瀬、2勝の藤井ともに持ち時間を使い切った最終盤、AIの評価値は圧倒的な「永瀬有利」を示していた。秒読みに追われた永瀬が、詰み筋のあった〈▲4二金〉を見落とすまでは。

永瀬の指した〈▲5三馬〉によって、形勢は一瞬にして藤井有利へと傾く。まさかの大逆転で史上初の八冠制覇は現実のものとなった。

だが、誰よりも悔しい立場で歴史的な瞬間を迎えたとはいえ、永瀬は藤井が必ずしも無敵ではないことを証明した。第1局では150手の激闘を制し、第3局も終盤まで優位を築くなど、序盤・中盤の研究と巧みな戦略によって、藤井を土俵際まで追い詰めてみせた。

“努力の人”永瀬の本質とは…若き日を知る鈴木の証言

永瀬が藤井の研究パートナーであることは将棋ファンに広く知られている。そんな永瀬のプロ入り後、数え切れないほどの「VS」(練習将棋)を重ねてきたのが鈴木大介だ。1日10時間超の練習量から“努力の人”というイメージで語られがちな31歳の勝負師の本質について、鈴木はこう証言する。

「永瀬さんは170人以上いるプロ棋士のなかでも、5本の指に入るほどの才能を持っています。ただ、その才を見せたがらないし、おそらくそこまで自覚もしていない。手の見え方、切れ味も素晴らしいんですが、あまりそこには執着していない感じですね。一般的には“努力の人”だと思われているのかもしれませんが、努力は大前提として、プロの世界でトップまで行くには才能がなければどうにもならないので……」

それでも鈴木からすれば、永瀬は「理解しやすい人」だという。

確かな才能があり、それを磨く修練を怠らない。奨励会時代も含め、「かつての自分と同じ体験を共有している」と思えるからだ。

「自分もプロになるまでの16歳から20歳までの間、『1日10時間やらなくちゃ』と血ヘドを吐きながら盤にしがみついて、指して、指して、指して……。1局でも、1手でも多く、これが血となり肉となるんだと、肩が上がらなくなるまで指した経験があります。受験勉強ではないですけど、永瀬さんはもちろん、9割以上の棋士が自分と同じような思いをしてきたはずです」

ただ、と鈴木は“例外の天才”について言及した。

「羽生さんと藤井さんは、同じ受験勉強を通っていない気がするんですよね。ごく普通に生きてきて、それでああなっているような雰囲気さえある。もちろん努力はしているんでしょうけど、それを努力と感じさせないというか……。正直、彼ら2人に関しては何をやってきたのかわからない(笑)。どんな生活をしているのかも、まったく想像できないんです」

羽生さん、藤井さんは駆け引きを考えたこともないのでは

鈴木が奨励会に入会した1986年、将棋界にはまだ“人間力の勝負”という考え方が色濃く残っていた。人生の機微に通じ、酸いも甘いも噛み分け、より達観したものこそが強い。織田作之助が坂田三吉の端歩突きに恍惚を覚え(『聴雨』1943年)、坂口安吾が大山康晴の鋼鉄の精神力を称えた時代(『九段』1951年)から続いていたトラディショナルな将棋観だ。しかしそんな思想も「将棋はゲーム」だと言い切る羽生善治の登場によって後景に退き、AIの台頭によって完全に過去のものとなった。

AIを用いた研究が主流となり、中継でもリアルタイムで評価値が可視化される現在の将棋界の状況を、鈴木は「端的に言えば、プラス1か、プラマイ0か、マイナス1。その3つしか将棋に答えはない、というのが今のプロの考え方」だと表現した。豊かな人生経験も、胃液がこみ上げるような研鑽の多寡も、むろん盤外戦術も、数理に支配された盤上に入り込む余地はない。

「自分の将棋観は違う。麻雀にも言えることですが、コンピューターと戦っているわけではなくて、どこまでいっても人間との勝負なので。心理的な駆け引きは当然、あるものだと思って指していました。特に若いころはそうでしたね」

鈴木は言葉を続ける。

「この年になると、端歩突きを考えたり筋違い角を指してみたり、そういった駆け引きもすべて自分の弱さの裏返しだったのかな、と……。羽生さんや藤井さんは、駆け引きなんて考えたこともないと思うんですよ。いかに最善を尽くして美しい将棋を指すか。ただそれだけを念頭においている。羽生さんと初めて対局したときの私みたいに、『先手で困ったな、どうしようかな』と考えているようでは、やはり勝てないですよね」

将棋も麻雀も、大技を狙うスタイルを貫いて

勝っても負けても、個性のない棋士はつまらない――かつての鈴木はプロとしてそんなこだわりを持っていた。だが、ここにきて考え方に変化が生じているという。

「たとえば端歩を突いて、わざと自分で悪くする。それってパフォーマンスじゃないですか。結局、個性を出すためのパフォーマンスはあまり人の心を動かさない。藤井さんの将棋がどうしてあれだけの人に見られているのかというと、真摯に将棋と向き合って、無駄なことを一切省いて、自分のすべてをぶつけているから感動を呼ぶのであって……。『プロとして魅せる将棋を』といった考え自体が傲慢なのではないか、と」

もちろん、AIの評価が低いとされる振り飛車を鋭利に研ぎ澄まし、気風のいい早指しで猛然と攻める自らの棋風を否定しているわけではない。他者とは異なる“自分の最善”を徹底的に追求して生まれる個性は、むしろ「一番の売り」だと語る。それは麻雀においても同様だ。

「若い世代とは育った時代や環境が違いすぎますから、将棋も麻雀も、大技を狙うスタイル自体を変えることはできない。それでも、見世物的にあえて勝率を下げるようなことは絶対にしません。特に麻雀において、他のプロと比べたときに打牌が異様に見えることもあるかもしれませんが、それは自分のなかで最善を求めた結果なので。将棋の対局と同じように、どの半荘も嘘偽りなくすべてを注ぎ込んで打っています」

「異様な打牌」と批判される? AI時代の麻雀論

将棋における正着や敗着とはやや意味合いが異なるものの、麻雀にも最善手や悪手といった概念は存在する。初歩的な「何切る問題」から明確な優劣がつけがたいものまでさまざまだが、多くのファンの注目を集めるMリーグでは、ひとつの打牌選択が議論や批判の対象になることも少なくない。

鈴木が口にした「異様な打牌」とは、ときにアグレッシブすぎるようにも思える押し引きの塩梅や、かつて所属していた「雀鬼会」の影響を感じさせる雀風(第一打で字牌を切らない、テンパイするまでドラを切らない等)を指している。ここで簡単に、現代の麻雀における価値判断の基準についておさらいしたい。

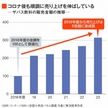

麻雀界では、可視化できない“流れ”を重視するオカルト派へのアンチテーゼとして、数値化可能な牌効率や期待値を選択の根拠とするデジタル派が台頭し、主流の考え方として定着した経緯がある。さらに現在は、牌譜の解析に「NAGA」や「Mortal」といったAIが用いられるようにもなった。タイムラグはあれど、その過程は将棋界と似通っている。

「AIと完全一致しちゃいけない」と確信を込める理由

そういった文脈を踏まえたうえで、Mリーグ1年目を戦う鈴木大介のスタイルは、しばしば麻雀ファンに非合理的だと見なされることがある。実際の打牌は画一的ではなく状況によって変化している(第一打の字牌切りや道中のドラ切りも珍しくない)ものの、「枚数や確率ではなく読みと心中する」といった傾向が、他の打ち手やAIの示す“最善”とは異なるケースがあるのは本人も認めるところだ。

だが、当の鈴木は確信を込めてこう語った。

「将棋と違って、NAGAをはじめとした麻雀AIはまだあまり強くないですから。むしろAIと完全一致しちゃいけないと思っています。10年後にはかなり強くなっているかもしれませんが、現時点でAIの評価を鵜呑みにするのは危険ですね」

鈴木が考える“麻雀の強さ”とは、いったいどういったものなのか。将棋と麻雀、それぞれの師匠に学んだ勝負術や、「将棋界でもプロになれた」「麻雀界の藤井聡太になる可能性がある」と評価するMリーグのライバルについても詳しく掘り下げていく。

<つづきは第3回>

文=曹宇鉉

photograph by Hideki Sugiyama/Takuya Sugiyama