戦力外通告、飼い殺し、理不尽なトレード……まさかのピンチに追い込まれた、あのプロ野球選手はどう人生を逆転させたのか? 野茂英雄、栗山英樹、小林繁らのサバイバルを追った新刊「起死回生:逆転プロ野球人生」(新潮新書)が売れ行き好調だ。そのなかから小林繁の逆転人生を紹介する【全3回の前編/中編、後編も公開中】。

◆◆◆

オレは今、絶頂にある。あとは落ちていくしかない――。

日本中の注目を集めた記者会見で、無数のフラッシュを浴びながら、男はそう覚悟した。球団との12時間以上の交渉後で疲れ切っていたが、毅然とした態度で質問に答え続けたのは、当時26歳の小林繁である。彼はあの“空白の1日”事件で、江川卓の身代わりとなり、阪神へ移籍した。一夜にして、世間から同情される「悲劇のヒーロー」になってしまったのだ。

デパートの店員だった男

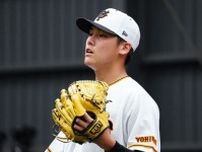

身長178センチ、体重62キロ(入団時は58キロだったという)の痩身のサイド右腕は、V9時代真っ只中のエリート集団・巨人軍に、1971(昭和46)年ドラフト6位で指名された非エリートの選手である。

由良育英高校ではボール判定に納得がいかず、球審を睨みつける高校生らしからぬ太々しい一面を持ち、関西大学のセレクションに落ちると、大丸百貨店に就職して、神戸店の呉服売り場に立つ変わり種だった。

毎日2時間ほど働き、全大丸野球チームの練習に参加する。呉服に興味などなかったが、髪を伸ばせる自由な職場の雰囲気は居心地が良く、社内でも評判の美人姉妹の妹が紳士服売り場にいると聞けば、同期を頼ってアプローチする。そのふたつ上の女性店員とは、プロ入り後に結婚することになるが、社員旅行で和歌山の白浜温泉へ出掛けた際、小林が歌った石原裕次郎の『夜霧よ今夜も有難う』が彼女のハートを射抜いたのである。

「男として中途半端な生活をするより、サラリーマンに徹するか、プロとして賭けてみるか、道はひとつしかないんじゃない」(「週刊現代」1976年6月3日号)

そんな年上彼女のエールにも背中を押され、1972年夏に全大丸を都市対抗野球に導き、会社に恩返ししたのち、小林は父親が大のファンだった巨人入りを決断する(当時は一旦拒否するも、1年以内にプロ入りする選手も多数いた)。その端正なマスクで“巨人の森進一”と話題になり、女性人気が抜群に高い選手でもあった。

「殴り合いのケンカもしたルーキー」

元デパートの店員らしくファッションにはこだわり、宴会があるとジャージではなく、アイビースタイルのブレザーで出掛ける小洒落た一匹狼。だが、当然そんな小林を面白く思わない先輩選手も出てくる。寮生活で嫉妬まじりに露骨に無視をされたり、遠征中のバスの中で殴り合いのケンカをして右目の上を縫う怪我を負ったりしたこともあった。その負けん気の強い性格はプロ向きで、二軍の北海道遠征で連投を重ねて、投球の幅が広がり1年目からイースタン・リーグ優勝の胴上げ投手に。それでも、こんなところからは早く抜け出してやると一軍に上がることしか頭になかった。

すると、その直後、V9最後のシーズンの1973年終盤に一軍デビューを果たすのだ。当初は客席から、無名の痩せっぽちのルーキーに対して辛辣なヤジも飛んだが、「お客さんが多ければ多いほど投げがいがある」というハタチの強心臓ぶりを川上哲治監督も高く評価した。10球もウォーム・アップすればすぐ投げられる肩と、マウンド度胸はチーム1、2位を争うと言われる肝っ玉を併せ持つ小林は、リリーフで起用され、10月の阪神との天王山でも堂々たる投球を見せるのだ。

巨人9連覇のラストイヤーに貢献した小林は、1974年に早くも背番号40から19へと変更になり、4月にはプロ初勝利。「週刊ベースボール」1974年5月13日号では、「たった62kgで大巨人軍の屋台骨支えるファイヤーマン小林の驚異」という記事でこう紹介されている。

「投げるとき一度足を胸の前で止める変則的投法で、ポンポンと投げ込むピッチングは、馴れてくるとタイミングを合わされやすい危険性はあるが、そこは持ち前の強心臓とシュート、スライダーなど七種類。つまり七色の変化球をあやつって、相手打者を軽くひねってしまう」

「もうやめてやる!」プロ3年目の事件

胃腸が弱くて牛乳さえ受け付けず、体重はなかなか増えなかったが、その野球選手らしからぬ風貌で投げまくる姿が“細腕繁盛記”と人気を呼んだ。

王貞治の一本足打法を参考に改良を加えた投球フォームで、先発に抑えにフル回転して、プロ2年目(1974年)で規定投球回にも到達。44試合8勝5敗2セーブ、防御率2.42という好成績を残し、多摩川の練習後には若い女性ファンがプレゼントを手に列を作る。その年限りで現役引退して監督に就任する長嶋茂雄も「まるで一昔前のグループサウンズみたいですね」と驚きながらも、「小林らの出現で新しいファン層が開拓される」と喜んだ。

巨人の主力投手として定着しながらも、小林はどこか危うさも持ち合わせた選手だった。3年目の1975年には練習中に罰走を命じた投手コーチが先に帰ってしまい、雨の中で数時間にわたり必死に走り続けた小林は激怒し、ユニフォームを泥水に叩きつけ「もうやめてやる!」とプロゴルファーへの転身に向けて動き出すのだ。先輩たちに引き留められ、最終的にはコーチに頭を下げて戻ったが、小林は本気で野球を辞める気だった。

そんな痩身に燃えるような激情を秘めた男は、ある先輩選手からの「コバ、一度でも死ぬ気になって野球に取り組んだことがあるか? オレは、お前を見ていて、そうは見えない。野球をやめるなんて言葉を吐くのは、死ぬ気になってやった後にしろ!」(『情熱のサイドスロー 小林繁物語』近藤隆夫、竹書房)という叱咤に横っ面を張られたような衝撃を受け、目の色を変えて野球に取り組むようになる。

「なるべく多くの借金を背負っていたい」

長嶋監督1年目は球団初の最下位に終わったが、これ以上スーパースターのミスターに恥をかかすわけにはいかない。自分たちが強い伝統の巨人軍を守らなきゃダメだという使命感が背中を突き動かした。小林は1976年、77年と2年連続18勝をあげ、長嶋巨人の連覇に貢献。1977年には沢村賞にも選ばれた。

マウンド上で自らの帽子を飛ばすそのタフな投げっぷりに、同僚外国人のクライド・ライトは“ストロング・コバヤシ”と驚き、チームへの貢献度は同年にホームラン世界新記録を達成した王より上と称賛する声すらあったほどだ。

小林は「週刊ベースボール」の自身の特集で、「ボクは常に自分をハングリーな状態にしておきたい。そうすれば、もっと稼ごうという気になるはずだ。だから、なるべく多くの借金を背負っていたい。何かに追いかけられていた方が、人間、真剣になれるからです」と、小田急線の百合ヶ丘駅前に4LDKの2階建てマイホームを購入した直後にもかかわらず、もう一軒家を建てるプランを明かしている。新人時代に痩せっぽちと笑われたサイド右腕は、プロ5年間で名実ともに堀内恒夫のあとを継承する、“巨人のエース”の座に登り詰めたのである。

◆◆◆

だが、男の運命なんて一寸先はどうなるか分からない――。まさに投手として全盛期を迎えたその時、あの野球人生を一変させる大事件が起きるわけだ。

<続く>

文=中溝康隆

photograph by KYODO