サービスの場合、メンバー全員が汗をかき、メンバー全員が必要に応じて受益者になります。

必要なときに、必要な人がサービスを利用する。そのための協働は歴史のいたるところで発見することができますし、そうした協働のためにこそ、人々はコミュニティを作ってきたのでした。

みんなが必要とするサービスがあるから、みんなで汗をかき、必要を満たしあう。そんな世界のなかで人びとは共に生き、共に暮らしてきたのです。

お金持ちが受益者になれば格差は広がる?

僕の提案が一風変わったものに見えるのは、お金持ちに対してもサービスを給付するからでしょう。

理屈で考えると、貧しい人たちだけでなく、お金持ちにもサービスを出すわけですから、両者の収入の差がうまらない感じがしますよね。

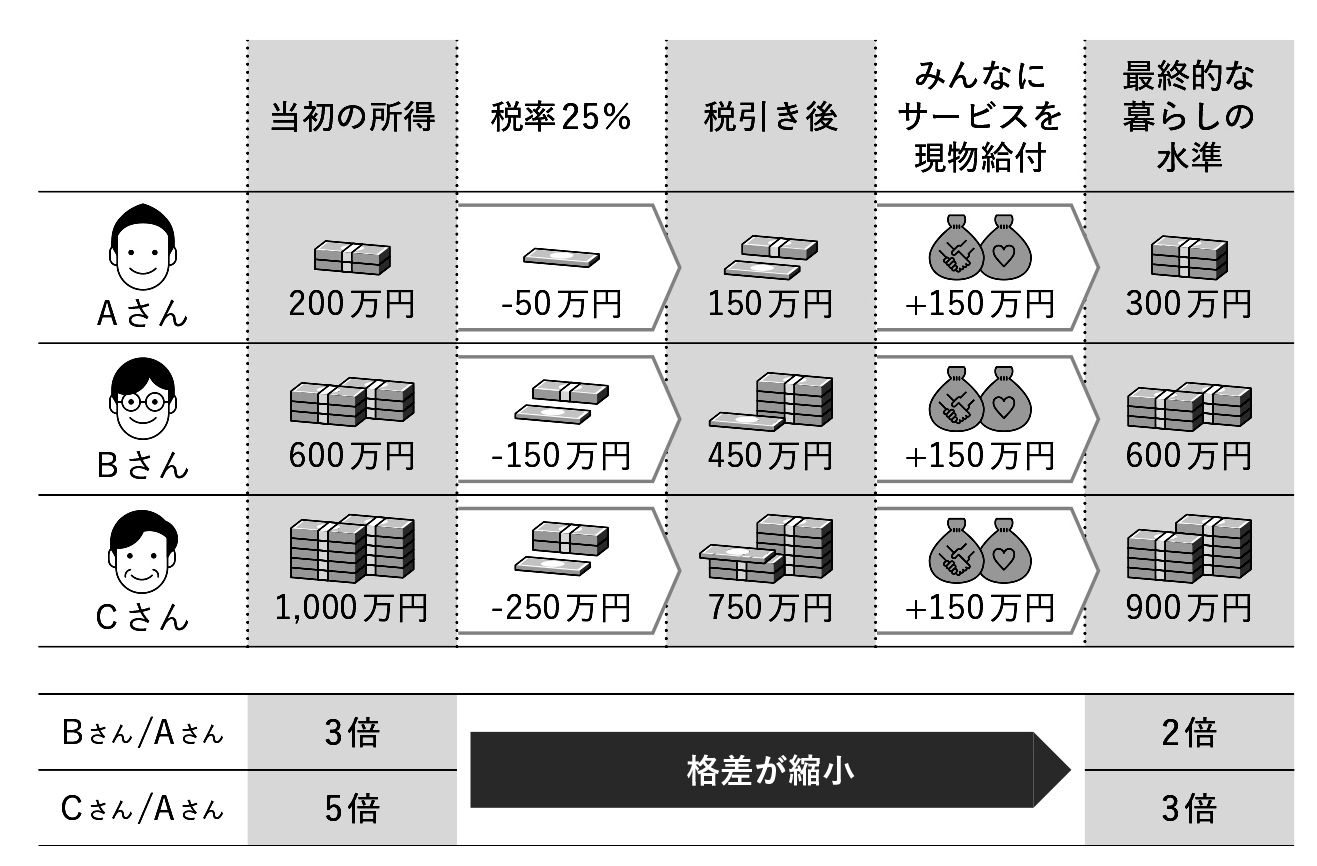

そうした心配をなくしてくれるのが下図です。

ベーシックサービスによる再分配のモデル図(出所:『ベーシックサービス:「貯蓄ゼロでも不安ゼロ」の社会』)

ベーシックサービスによる再分配のモデル図(出所:『ベーシックサービス:「貯蓄ゼロでも不安ゼロ」の社会』)

貧しいAさん、ふつうのBさん、お金持ちのCさん、それぞれに定率で税をかけ、等しくサービスを提供してみます。すると最終的に、AさんとCさんの所得格差が小さくなっていることがわかります。

確認したいのは、「お金持ちが税を払い、貧しい人が受益者になる」だけじゃなく、「みなが負担者になり、みなが受益者になる」ことでも所得格差は小さくできるんだ、ということです。

え? どうして? いえいえ。これは当たり前のことなんです。

年収100万円の人が100万円分のサービスを受け取れば100%の所得増になります。でも、年収1億円の人が同じサービスを受け取っても、1%の増加にしかなりませんよね。人間を等しく扱うと、所得の改善効果は貧しい人のほうに大きく出るのです。

では貧しい人にも税をかける、この点はどうでしょうか? 図をもう一度見てください。Aさんは、払った税金よりも多くの受益がありますよね。ここがポイントです。

税率は同じでも、そもそも所得や消費の額が違えば、税の負担額は変わってきます。

お金持ちは収入が多いのでベンツや土地を買います。貧しい人は少ない税、お金持ちはたくさんの税を払うけど、受益は同じ。格差が小さくなるのも当然です。