国鉄時代の奈良線は、単線非電化のまま近代化から取り残されてきた。気動車は朝に毎時2往復、昼は同1往復とローカル線並みの本数だった。1984年の電化でも利用の伸び幅はわずかだった。

出所:筆者作成

出所:筆者作成

分割民営化後、JR西日本は奈良線の設備改良に着手する。1991年に列車交換設備を2カ所増設し、快速の運行を始めた。翌年には六地蔵駅が完成し、京都―宇治間の運行本数は1984年比で3倍増となった。

続けて複線化第1期工事として京都―JR藤森間5.0km、宇治―新田間3.2kmの線増に着手。2001年に完成する。ダイヤ改正で京都―宇治間は186本と改正前の1.5倍に増発され、利用者は2割も増えた。2004年に京都市営地下鉄東西線と六地蔵駅で接続するようになり、利便性はさらに向上した。

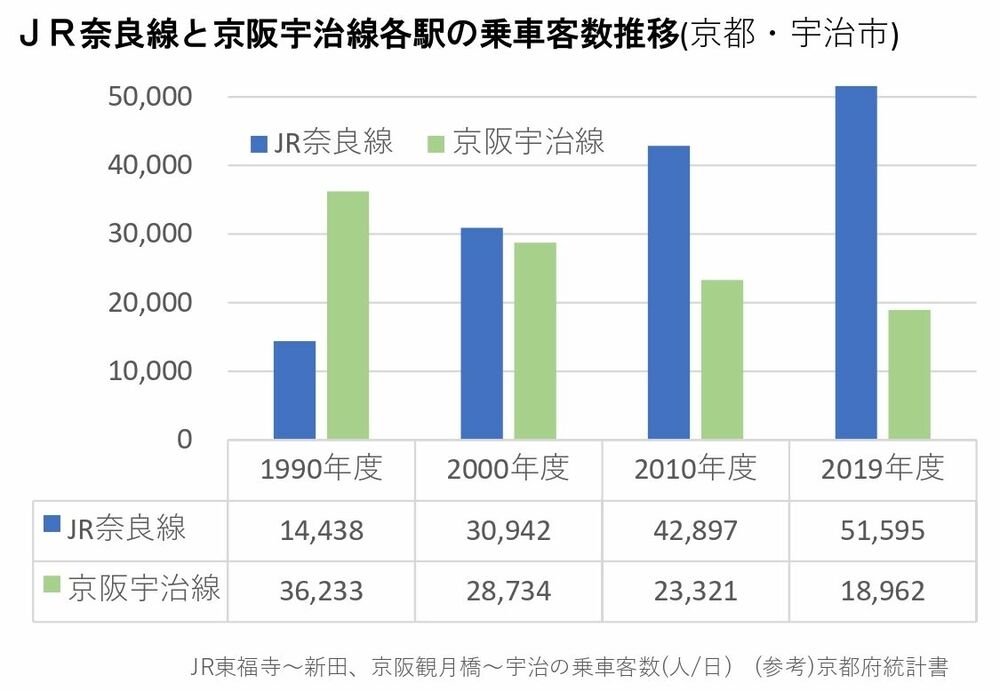

その反面、苦戦を強いられたのが、すぐ近くを走る京阪だ。宇治線各駅の1日当たり乗車客数計は1990年度3万6233人から2019年度1万8962人と半減し、京阪本線の利用も低迷している。JR奈良線の増発や新駅設置、京阪の運賃値上げと減便、中書島駅での乗り換え、社会減や少子高齢化、京都市の都市構造の変化などの原因がある。近鉄京都線も宇治市南部・城陽市域でJR奈良線と競合し、近鉄小倉―富野荘駅間各駅の利用者数はピーク時の6〜7割程度にとどまる。

稲荷駅に集まるインバウンド客

JR奈良線のもう1つの特徴が観光客輸送である。伏見稲荷大社の目の前にある稲荷駅の存在が大きい。

伏見稲荷は初詣参拝客ランキングで全国トップ3に入る神社であるが、この10数年、京都の新しい観光スポットとして注目されている。境内にずらりと連なる朱色の「千本鳥居」の魅力が口コミで広がったのだ。2014年に「トリップアドバイザー」で国内人気観光地ランキング1位となったことで、2018年の外国人観光客数は409万人と2013年比7.9倍に、日本人観光客も同671万人、同1.8倍と急増。稲荷駅の乗車客数も1.6倍に増えた。

2024年2月、JR奈良線で稲荷駅を訪れてみると、15分ごとに京都駅からの普通が到着するたびに100人ほどの観光客が下車していく。閑散期の平日にもかかわらず、国内外、多国籍な観光客で賑わっていた。

東福寺駅は、臨済宗の古刹、東福寺の最寄り駅で、秋の紅葉シーズンは特に混みあう。また、JR奈良線と京阪本線との乗換駅でもあり、2011年には両ホームを直結する乗換改札口が設置された。JR西日本と京阪、京都市が提携し、京都駅と東山方面を結ぶ市バス混雑の緩和策としての取り組みで、祇園や清水寺へ行くには便利な裏ルートとなっている。