木を薄く削って作る「経木(きょうぎ)」が、プラスチックごみの削減にもつながるとして、今注目を集めています。この経木作りで、県内外から注文が相次いでいる会社が、福島県只見町にありました。

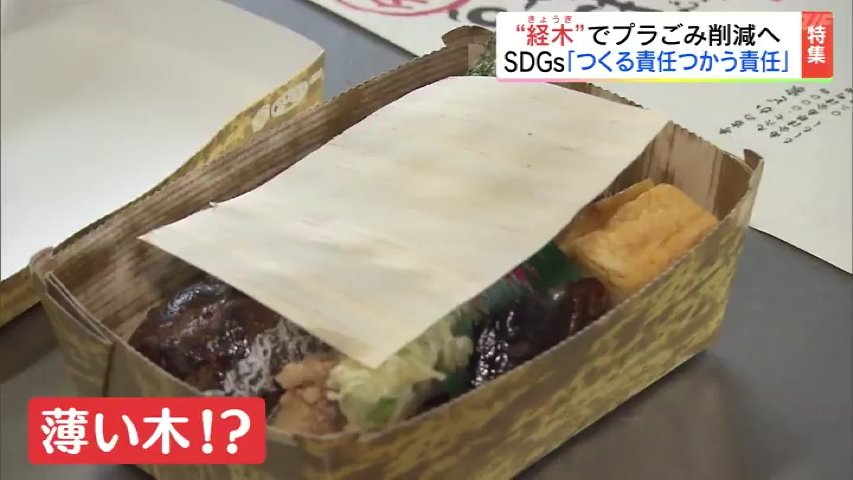

今が旬の会津産アスパラガスの天ぷらに、焼いたニシンの山椒漬け。南会津町でおよそ40年にわたり愛される「弁当のかど家」のおふくろ弁当です。駅弁として人気の弁当に店長が仕上げに乗せたのは…薄い木?

弁当のかど家・五十嵐民枝店長「これは、経木といいます。(以前は)抗菌シートを使っていたんですけど、やっぱり自然のものがいいなと前から思っていたので。只見町で経木を作っているというのを聞いて、使い始めました」

木を薄く削って作る「経木」。自然由来の抗菌効果や水分を調整する機能があり、昭和30年代にプラスチック製品が流通するまで、食品の包装に使われていました。昭和から平成、そして令和となった今、再び注目が集まり始めています。

作っているのは、セイワ「電子」?

セイワ電子・目黒道人社長「注文をたくさんいただいていて、生産が追い付いていない状態です」

只見町で経木を製造するセイワ電子の目黒道人社長(50)。セイワ電子は、1989年に創業し、カメラ部品などの組み立てを主に行ってきましたが、時代の流れとともに仕事が減少。

こうした中、5年前に友人から「プラスチックごみを減らすため、工場で経木を作れないか」と相談されたことをきっかけに、目黒さんは経木について調べ始めました。そして、全国に800軒った経木の製造工場が、いまでは10数軒にまで減少していることを知りました。

目黒社長「環境に配慮したものが消費者に支持されたり、多少高くとも品質のいいものを求める消費者の方が、いま増えていると感じる。一周まわってもしかしたら新しい素材として、消費者の皆さんに受け入れていただけるなら、逆に需要が拡大することだって見込めるんじゃないかと」

一年かけて機械組み上げ…

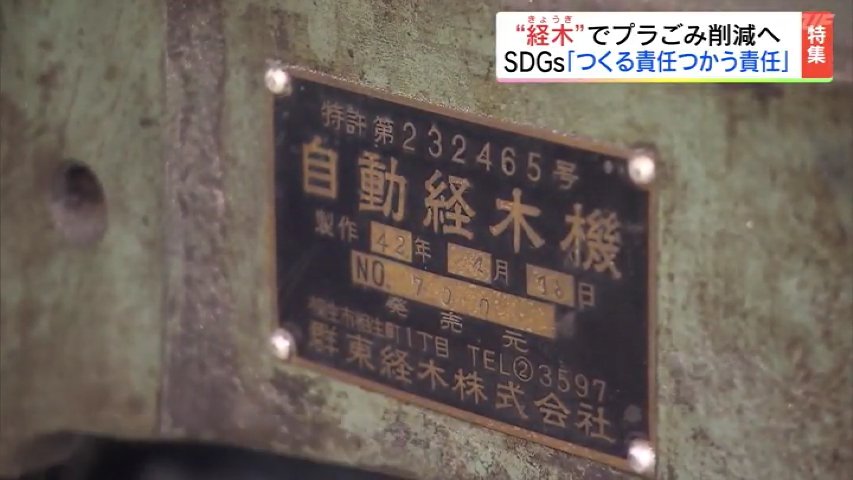

こうして、経木作りに大きく舵を切った目黒さん。宮城県で経木の製造を行っていた工場から機械を譲り受けましたが…。

目黒社長「3台分の機械を譲っていただいたんですけど、どのパーツがどの機械に当てはまるのかが全くわからない(笑)」

譲り受けた機械は、およそ60年前の昭和42年製。古い部品も多く、自分たちで直しながら試行錯誤を繰り返し、およそ1年かけ、機械を組み上げたといいます。

目黒社長「説明書もないですから、本当にそこは手探りで何とかやったという感じです」

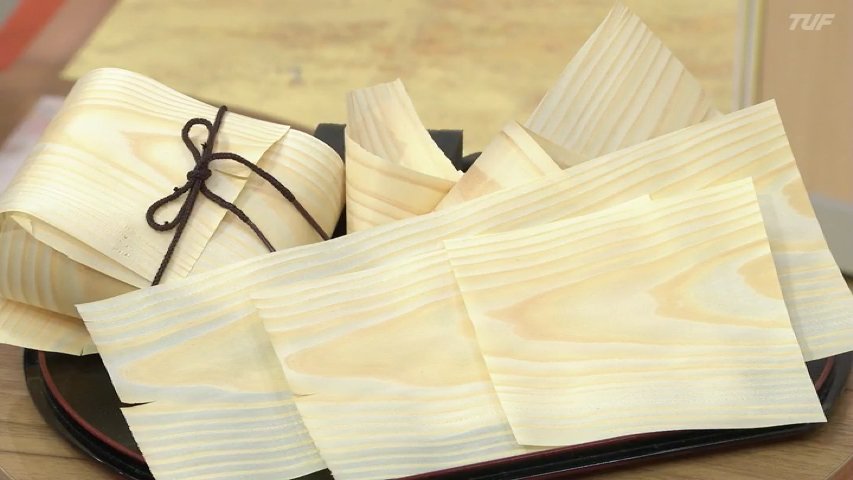

経木に使うのは、南会津産のアカマツです。

目黒社長「アカマツというのは枝が出る所が決まっていて、枝のない所をとれば、節のないきれいな経木ができると。要は穴が開かないということですね」

経木づくりに取り組む目黒さん。畑違いの作業は試行錯誤の連続だったといいます。

目黒社長「木の性質がわからなかったり、カンナの刃の仕立て方、仕上げ方がわからなかったり、試行錯誤の連続でした」

一周まわって新しい?目指すは世界!

目黒さんのつくる経木の厚さは0.18ミリ。製造を始めた当初は、厚すぎたり薄すぎたりと、安定したものを作ることができず、軌道に乗るまでおよそ2年かかったといいます。

目黒社長「自然のものなのでどうしても個体差があるし、なかなかどれも同じように作るわけにはいかない」

古きよきものに注目し、環境問題に取り組む目黒さん。工場では月に2万枚の経木を作っていますが、県内外の企業から注文が入り、いまでは製造が追いつかないほどだといいます。時代を超え、再び注目される経木。目黒さんは世界を見据えています。

目黒社長「(海外での)日本食ブームに乗って、この経木も海外に発信できたらいいんじゃないかと。訪日外国人の方も多くいるので、彼らの目に留まるような飲食店での経木の使われ方も訴求していきたいと思っています」

セイワ電子の経木は、インターネットや奥会津の道の駅などで購入することができます。

![[重賞回顧]自分らしくありのままに。絶妙なペース配分で美しく逃げ切ったアリスヴェリテが重賞初制覇〜2024年・マーメイドS〜](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33680.jpeg)