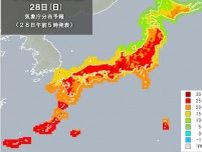

東日本大震災から13年。あの日、一瞬で街を飲み込み、何気ない日常を変えたのが“黒い津波”でした。単なる海水だけでなく、湾の狭い場所を通る際に勢いが強まり、海底の大量の土砂を削り取ることで発生する“黒い津波”。衝撃力と浮力が増し、被害が拡大したとみられています。

そして、“黒い津波”は複数の専門家が南海トラフ巨大地震でも発生するおそれが高いとして、警鐘を鳴らしています。実際に経験した被災者の言葉と体験取材から、その脅威に迫りました。

(報告:読売テレビ報道局記者 小川典雅・楠下一輝)

2011年3月11日に発生した東日本大震災で、これまでに確認された死者と行方不明者は、避難生活などで亡くなった「震災関連死」も含めると、2万人を超えます。

一方、国はマグニチュード9クラスの南海トラフ巨大地震が発生した場合、激しい揺れと巨大な津波によって、最悪の場合、死者が32万3000人、全壊・焼失棟数が238万6000棟にのぼるという被害想定を公表しています。(2013年発表)

■「黒い波がすーっと来た。ものすごい水の勢いと破壊力で、目の前で夫は流された」

東日本大震災の発生から13年。2月、私たちは宮城県気仙沼市を訪れました。気仙沼市は太平洋に面した宮城県の最北端に位置し、漁業などが盛んな港町です。あの日、市内では最大で20メートルを超える津波が押し寄せました。

話を伺ったのは、市内で酒店を営み、津波で夫と義理の両親が流され亡くなった菅原文子さん(74)です。菅原さんは、当時自宅近くで友人が撮影した動画を示しながら、語ってくれました。動画には、黒く激しい水の流れが街を覆い、車や大型の船、住宅が流されていく様子が記録されていました。

菅原文子さん

「なんか気配がして2階の茶の間から商店街を見た時に、商店街にすーっと黒い波が来たのよ。地面をはうように本当にすーっと来た」

菅原さんは当時、義理の両親らと2階の茶の間にいました。避難する近所の人たちもいる中、夫の豊和さん(当時62)は、近くの知り合いの様子を見に行きます。自宅に戻ってきたそのとき、津波が押し寄せました。

菅原文子さん

「胸騒ぎがして、すぐ主人を迎えに行って、階段の下から5段目ぐらいで私が手すりをつかみながら、『お父さーん!』と叫んだ。主人は手提げ金庫を持って上がろうとしたが、あっという間に水位が上がって、主人が津波をかき分けるよう私の方に来た。私が「早く早く!」と手を伸ばして、主人の手とふれた瞬間にものすごい勢いと破壊力で、流れが速かったから流された。本来のただの水の波だったら、しっかり手をつないで主人も助かったかもしれない」

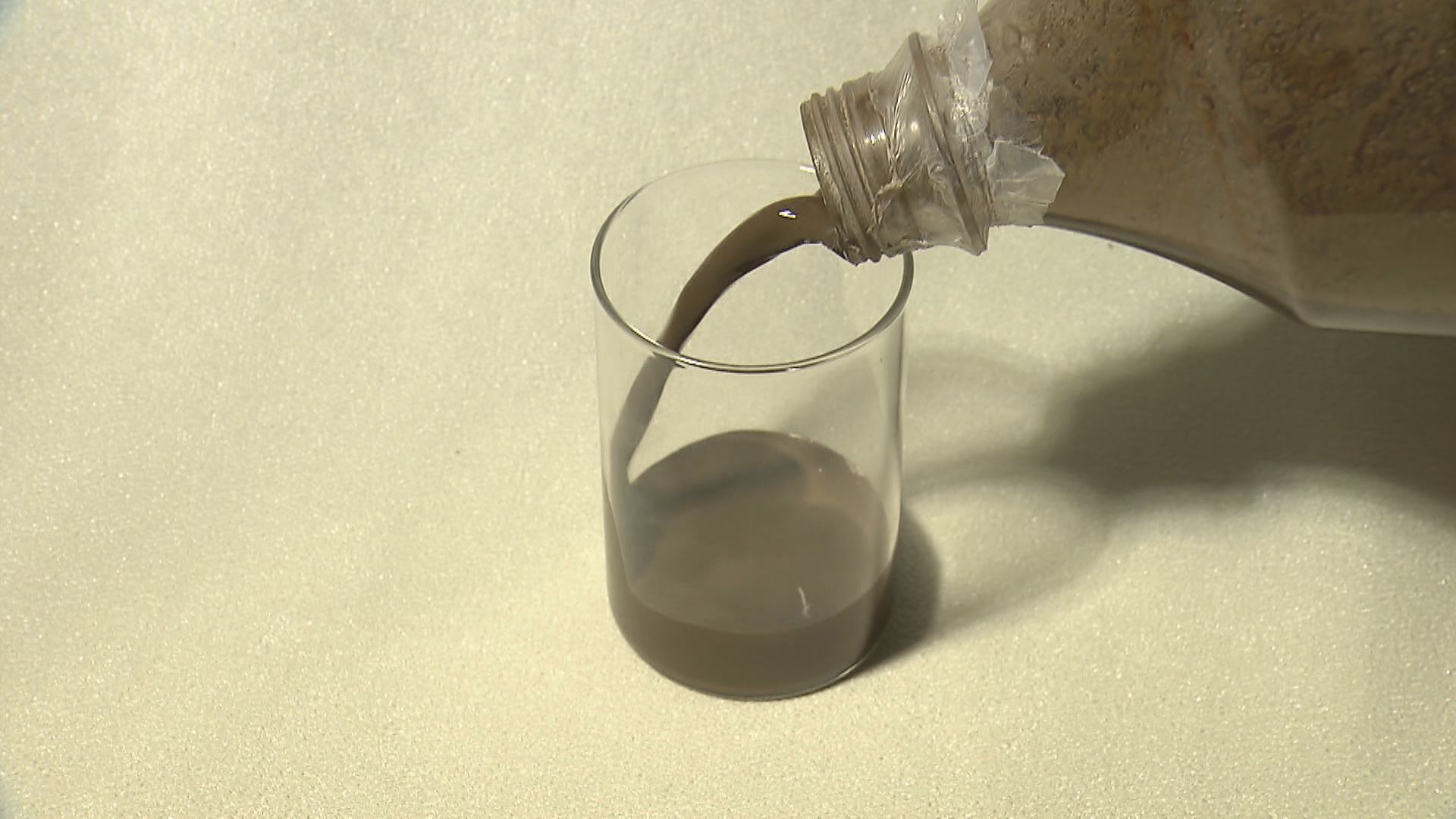

■偶然が重なり採取・保管された“黒い津波”

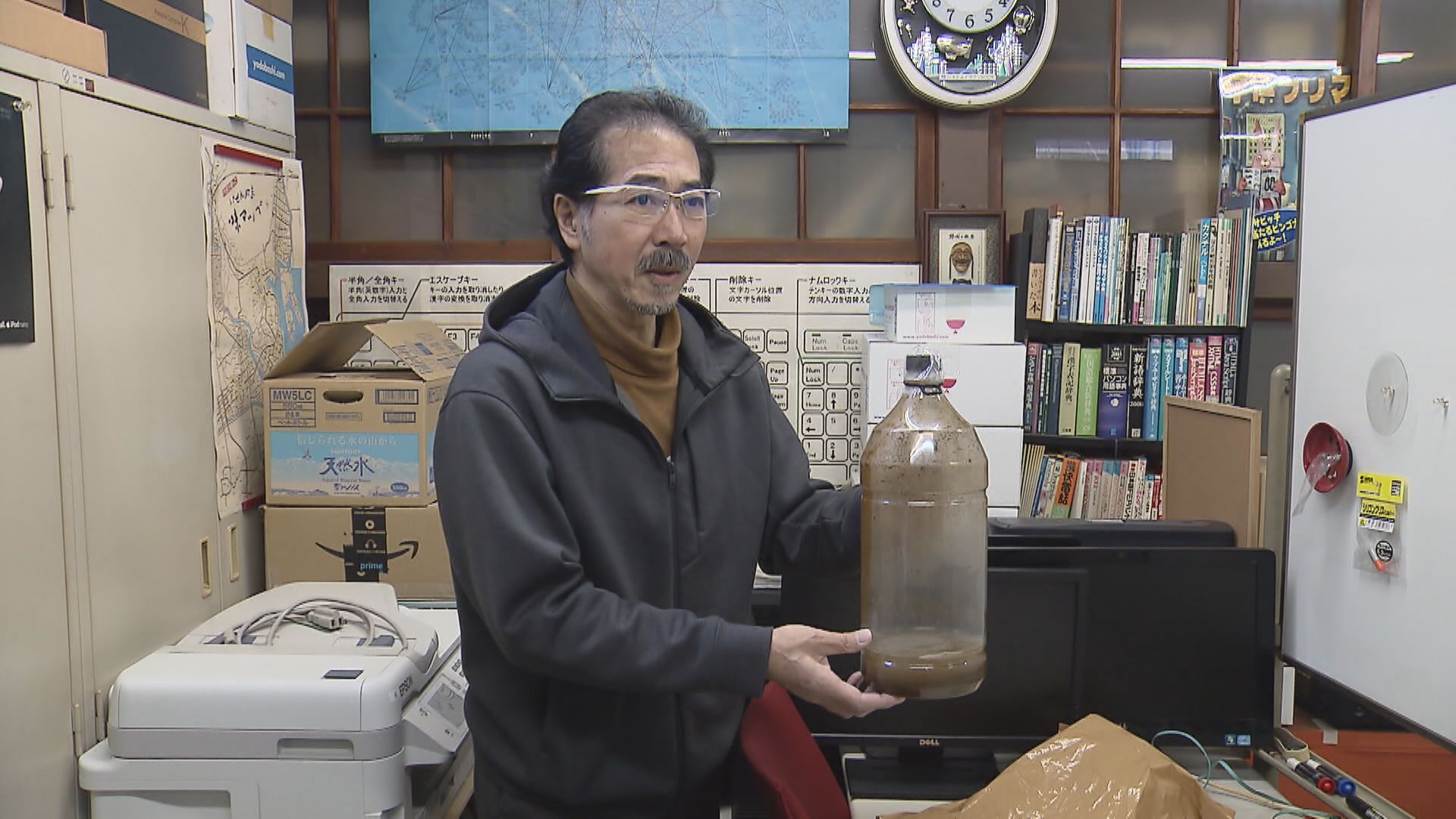

次に私たちが訪ねたのは、同じく気仙沼市に住んでいる上田克郎さん(62)です。

上田さんは震災から一夜明け、海沿いに向かう途中で偶然に漁業用の青い大型コンテナを見つけました。

上田克郎さん

「中をのぞいたら、水が入っていた。底の方が真っ黒くなっていて、ちょっと気になったので、落ちていた石を中に入れたんですよ。そうしたら、煙というか、細かい粒子なんでしょうけど、底の泥が湧きあがってきたので、かき混ぜてペットボトルに採取したんです」

上田さんのとっさの行動によって、“黒い津波”は4リットルのペットボトルに入れられて保管されることになり、今回私たちが目にすることができました。

複数の専門家に聞くと、上田さんのケース以前は、津波を採取するという発想はなかったと言います。というのも、被災地に“黒い水たまり”があったとして、少しでも時間が経ってしまうと、それが津波なのか、ただの泥水かを見分けることが難しいからです。

しかし、この上田さんが採取したものは、発災の翌日、かつコンテナの中に残されていたという状況から、津波の可能性が極めて高く、とても珍しいものだということです。

私たちの中では、この取材の時まで「津波=海水」というイメージがありました。そのため、見せてもらった時の色のギャップに驚きました。また、時間の経過とともにその姿は変わり、水と黒い沈殿物にゆっくりと分離し「不思議な液体だな」と思いました。

■“黒い津波”を分析した専門家は…「驚いた」

そして、上田さんから提供を受けて、この“黒い津波”を分析したのが、津波研究の専門家である中央大学の有川太郎教授です。

中央大学・有川太郎教授

「“黒いな”というのは驚いた。実際に見て、こんなに粒径が細かいものが入っているのかと驚きました。そして、実際に測ってみると、砂粒みたいなものも結構混じっていた」

有川教授が分析したところ、黒い津波は通常の海水よりも、10%程度重いことがわかりました。つまり、この分だけ土砂が含まれているということです。

そして、土砂の粒径の中央値は6.74マイクロメートルと、多くは「シルト」に分類されるような細かいものであったといいます。「シルト」とは、粒子が砂と粘土の中間的な大きさを持つものを指します。1マイクロメートルは1ミリメートルの1000分の1なので、いかに細かい粒子が“黒い津波”の中に含まれていたかがわかります。

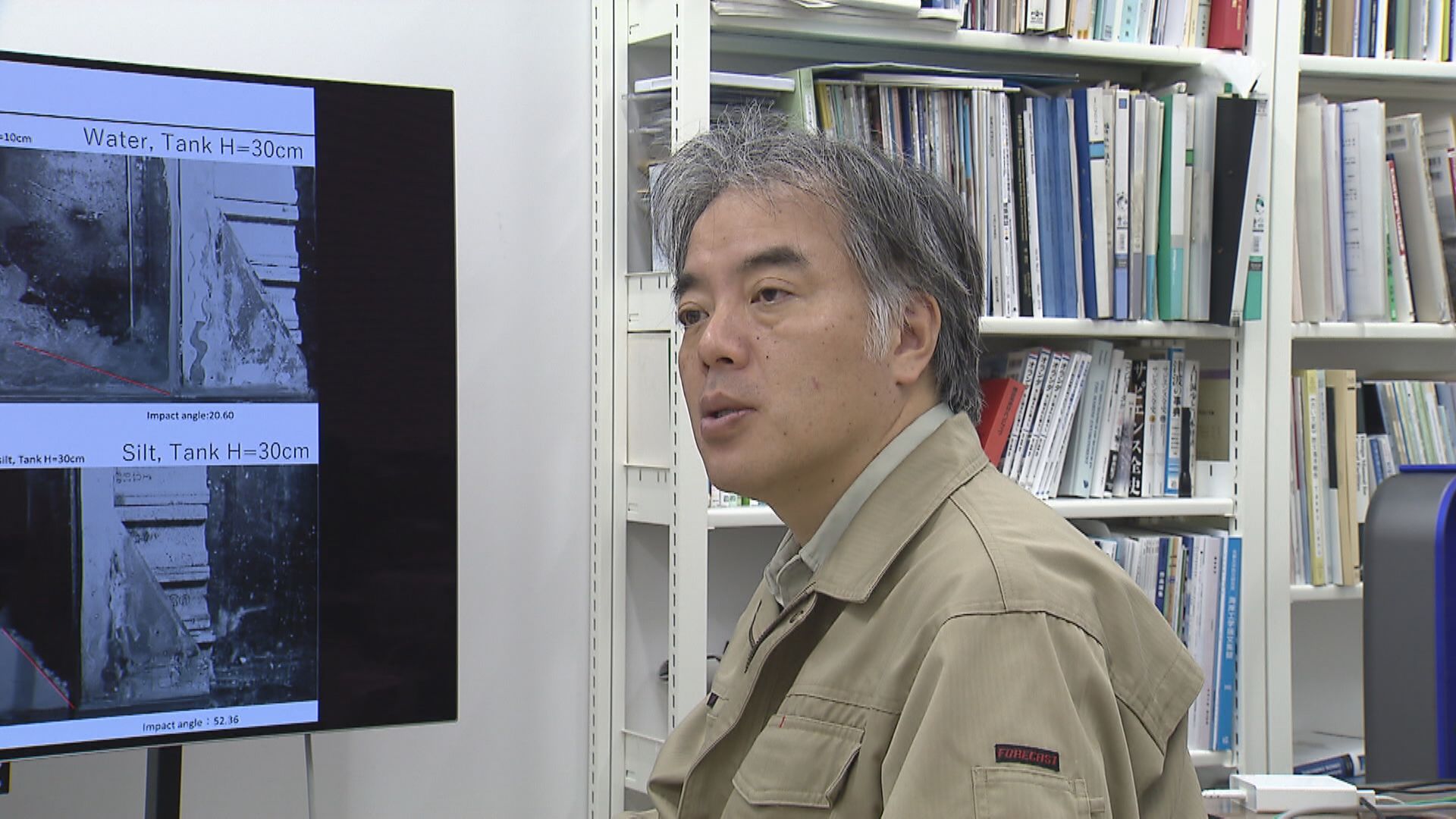

■“黒い津波”と水を比較 衝撃がより大きく

そのうえで、有川教授はこの“黒い津波”の成分を再現。構造物にぶつかった時の水との違いを比べてみることにしました。画像を見比べると明らかなように、水の場合はなめらかに流れるように進むため、壁にぶつかるときの角度は小さくなります。

一方、黒い津波がぶつかる時は、波の角度が大きくなっています。これは土砂が含まれているため、波の下の部分で地面との抵抗が生じる一方で、上の部分は抵抗が小さいために後ろから来た波が乗りあげて、波が立ち上がる形になるからだということです。結果として、“黒い津波”の方が構造物に当たる面積が大きくなり、衝撃の力が大きくなります。

中央大学・有川太郎教授

「イメージしやすいのはプールで飛び込んだ際に“腹打ち”という現象がありますよね。指先から飛び込むと、スムーズに入水ができますが、お腹などが一気に水面に当たると痛いという。“黒い津波”の場合、水面が立ってきて、一瞬で当たってしまうので、衝撃力が大きくなるということが起こるのです」

■“黒い津波”のもうひとつの特徴「浮力」

さらに、有川教授が指摘するのが、“黒い津波”のもうひとつの特徴「浮力」です。少なくとも、水より10%ほど重いため、その分、建物を浮かせる力が大きくなるということです。

実際、東日本大震災の発災時の映像では、住宅や車など重いものが簡単に流されていく様子が残っています。高さが2メートルもあれば、木造家屋は簡単に浮いて流されてしまうといいます。流されては次へと、次々にがれきを巻き込みながら進んでいくことで、破壊力が増していったと考えられています。

■大柄な男性記者でさえ一瞬で…津波の威力の脅威

津波注意報は、予想される津波の高さの最大波が高いところで、0.2メートル以上、1メートル以下の時に発表されます。0.2メートル、つまり20センチの津波と聞いて、どんなイメージを持ちますか。

記者の私(小川)はふと疑問に思いました。「実際の津波の威力はどんなものなのだろうか」と。

そこで、有川教授の監修のもと、津波の威力を疑似的に体験してみることにしました。中央大学の後楽園キャンパスの地下にある研究施設を訪ねると、そこには長さ10メートル、高さ2メートル、幅1メートルの大きな水槽がありました。

私(小川)は、高校までサッカー部で、社会人になってもしばらくは社会人チームなどでフットサルをしてきました。現在も週に1〜2回はジムに通っています。身長180センチ、体重90キロと大柄で、体力にも自信はあります。

まずは、“津波”の高さをひざ下程度、高さにして、わずか30センチほどで実験してみました。水の先端の力が強く、最初の数秒で数十センチほど後ろに流されてしまいました。しかし、そこからは何か物につかまっていれば、その場にとどまっていることができました。ただし、前や横など自分が思う方向に移動することはできず、その場にとどまることが精一杯でした。今回は水が来るとわかった状態でしたが、身構えずに遭遇していたら流されていたと思います。

中央大学・有川太郎教授

「高さ30センチでも、水の力は40〜50キロほどになります。これまで同様の実験をしたことがありますが、女性の方や小柄な男性の方はこの高さで流されている場面を幾度となく見てきました」

次に高さを60センチに上げて、同様の実験を行うことにしました。60センチというと、ひざ上程度です。今度は“津波”の先端がぶつかった瞬間に、一気に流されてしまいました。体感としても、水が見えた瞬間にはもう水の中にいて、耐えるという次元ではありませんでした。

有川教授によると、さきほどの30センチの場合と比べて、水の力はおよそ4倍になっていて、計算上は100〜200キロくらいの力が一瞬でかかることになるといいます。

■“黒い津波”には土砂、がれき、金属片などのほか、細菌や人体に有害な物質も

さらに注目したいのは、水だけでこれほどの威力があるということです。実際に発生したのが、“黒い津波”だった場合は、少なくともさらに10%程度重い上に、衝撃力も強く、浮力も増しています。

中央大学・有川太郎教授

「津波の場合は、周期、波の長さが非常に長いので、流れは5分も10分も続くことがあるだろうと思います。つまり、少しでも流されてしまうと、あとはどこまで流されるかわからないという状態になります。さらに波が後から後から覆いかぶさってきて、上も下もわからず、水の中に引きずり込まれていくということもあります」

震災後、警察庁がまとめた統計によりますと、東日本大震災では死因の90%以上が津波に巻き込まれたことによる溺死となっています。また、気道や肺に土砂が詰まって亡くなっていたというケースもあり、これらは“黒い津波”が影響したとみられています。

実際の“黒い津波”は、水の中に土砂、がれき、金属片などのほか、細菌や人体に有害な物質も含まれています。実は私(小川)はさきほどの体験で、水に流された際に水を飲んでしまいました。実際の津波だったらと考えると、ぞっとしました。

■“黒い津波”は大量の海底土砂を削り取ることで発生

次に“黒い津波”は一体、どうやって発生したのか。その答えを求めて、検証をしている関西大学の高橋智幸教授を訪ねました。

高橋教授は気仙沼湾でのシミュレーションCGをもとに説明してくれました。

関西大学・高橋智幸教授

「津波は湾の狭いところを通る際に、その勢いが強くなります。狭いところを大量の津波が通ろうとするので、結果として、海底を削り取る形になります。一番、削り取られていた場所だと、海底が震災前よりも10メートルくらい下がっていることがわかりました」

高橋教授らのシミュレーションでは、気仙沼湾全体で推計100万トン分の海底が削り取られていたということです。

髙橋教授はもうひとつ注目すべき点があると教えてくれました。津波は第1波、第2波、第3波と繰り返し街を襲います。第1波が海底を削り取り、湾を広げる=津波自身が通りやすい形に変えることで、第2波、第3波と後から来る津波が街を襲いやすくなってしまうということです。

関西大学・高橋智幸教授

「関西にも様々な地形のところがありますので、リアス式海岸に近いような入り組んだところがあります。そういったところでは大きな流れが発生すると思いますので、関西でも黒い津波というのは発生する危険性があります」

■“黒い津波”は南海トラフ巨大地震でも発生のおそれ

実は南海トラフ巨大地震が起きた場合、“黒い津波”が発生するリスクが高いと複数の専門家が指摘するのが「大阪湾」です。

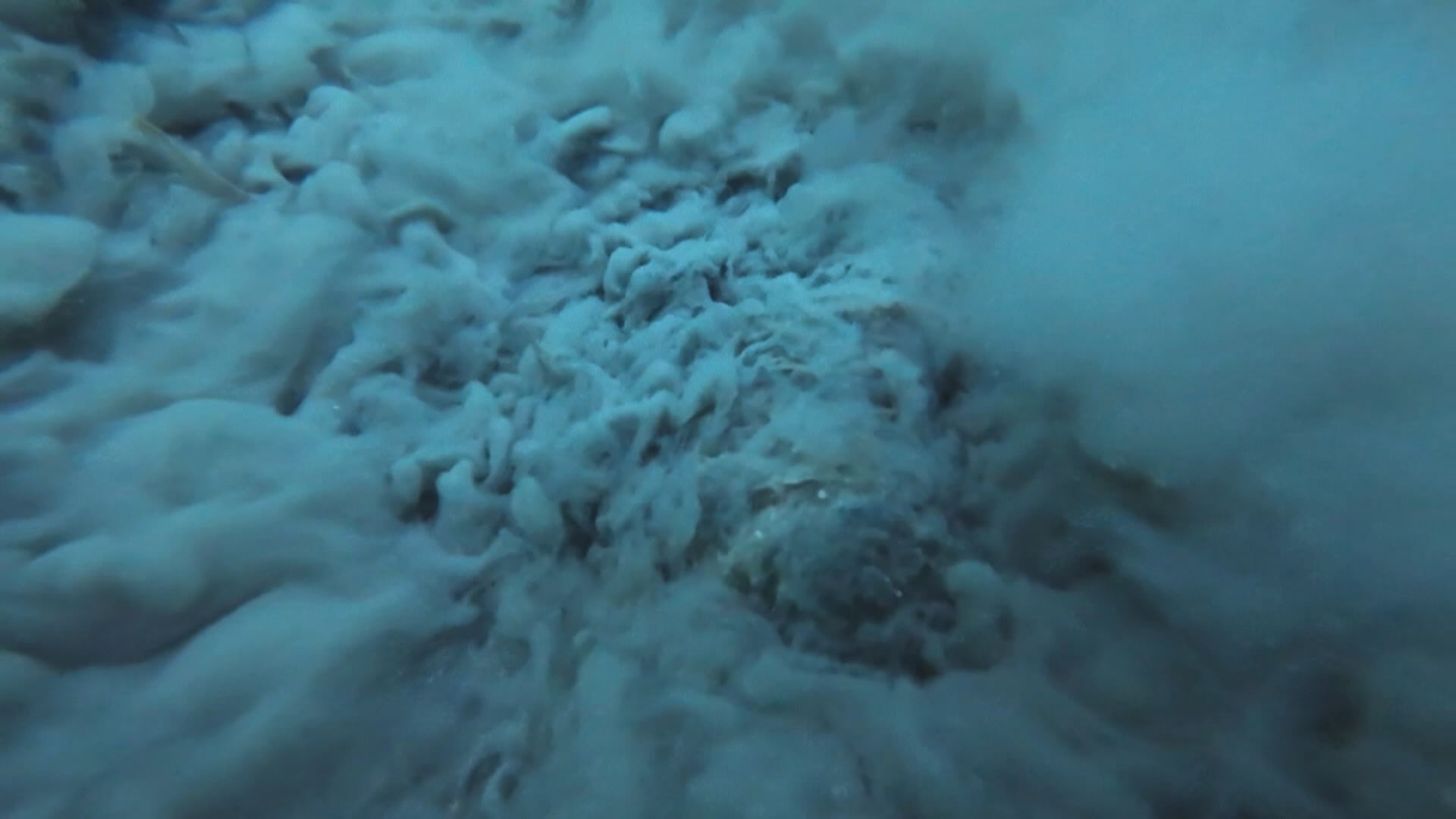

どういうことなのか確かめるために、我々は許可を得て、実際に海に潜ることにしました。まだ寒い2月下旬、水温はわずか11度ほど。カメラマンらは全身にカイロを貼りドライスーツを着て、大阪湾に潜ります。

すると、そこには意外な光景が広がっていました。大阪湾は事前の想定よりも透明度が高く、海中の様子をクリアに見ることができました。一面に広がる海藻に、魚やクラゲも普通に泳いでいて、ごくごく普通の海の光景が広がっていました。

ただ、潜っていくと、カメラマンはあることに気づきました。

河越幸平カメラマン

「海底をすくってみると、下から粘土質の泥のようなものが現れてきました。非常に粘度が高くて、どろっとした触り心地がする」

表に見えていた海藻などのすぐ下に、撮影した場所では少なくとも40センチほどの泥の層が存在していました。大阪湾は淀川や大和川といった大きな河川から土砂が運ばれてくる一方で、「閉鎖性海域」といって、海水の動きが少ない場所が多く、土砂などがたまりやすい場所になっています。また、湾が入り組み、狭くなっている場所もあって、“黒い津波”が発生する条件を満たしていることを実感しました。

■国の被害想定に、土砂の移動による“黒い津波”は含まれず

さらに、実は、国や都道府県がこれまでに公表している南海トラフ巨大地震の浸水想定などに、この海底の土砂の移動による“黒い津波”は含まれていません。純粋に海水の動きなどだけで計算されています。

そのため、実際には土砂の分だけ、津波の堆積が増して、早く津波が訪れる場所や浸水が深くなる場所も出る可能性があるのです。特に大阪府は海や川の近くに都市化した街が広がっています。“黒い津波”が発生した場合、その被害ははかりしれません。

■取材を終えて

13年前のあの日。手を掴みながらも、目の前で最愛の夫が“黒い津波”に流された菅原文子さん。取材中にお話ししてくださった言葉が今も強く記者の心に残っています。

「早く逃げなかったというあの日の後悔が今も頭から離れることはないです。津波の威力というものをわかっていたら、自宅に残るということはせずに、もう一目散に高台に逃げていました。(義理の)じいちゃんもばあちゃんも失わなかったし、主人も多分助かっていたと思います」

「私たちはまだ震災から13年ですから、生々しくまざまざとあの日の記憶があります。だから、災害に遭うというのがどういうことなのか、伝えなくてはいけない。そして、今、本当に苦しい悲しい思いをしている能登の皆さんから目をそらさずに、自分たちが津波とか大きな地震に襲われたらどうなるのかというのを学べることはいっぱいあるので、本当に学んでほしいと思います」

元日には能登半島地震がありました。本当に地震はいつどこで起こるかわかりません。今回の取材を通して、津波の前では人は無力であること、1分1秒のほんのわずかな差が生死を分ける厳しい現実を痛感しました。

「地震が起きたらどうするのか」事前に考えて備えておくことが大事ですが、毎日そのことを考え続けることは難しいのもまた事実だと思います。この記事をきっかけに、13年前を思い出すとともに、家族や友人と地震への備えについて、少しでも話してもらえたらと思います。

■記者プロフィール

小川 典雅(おがわ・のりまさ)

大学・科学担当。東日本大震災など数多くの地震・水害の被災地を取材。元日の能登半島地震では避難所や断水の取材のほか、専門家による超近距離津波の研究にも同行しました。今回の疑似津波の体験取材では、監修した有川教授から「これだけ大柄な人で実験したことがないのでデータが気になる」と大いに興味を持たれました。

楠下 一輝(くすした・かずき)

災害担当、記者1年目。東日本大震災の発災当時は10歳で小学4年生でした。テレビで“黒い津波”の映像を見て、とても日本で起きていることだと思えなかったことをはっきりと覚えています。被災地を取材したのは今回が初めてでしたが、海沿いの真新しい街並みを見て、津波が本当に来たことを実感しました。