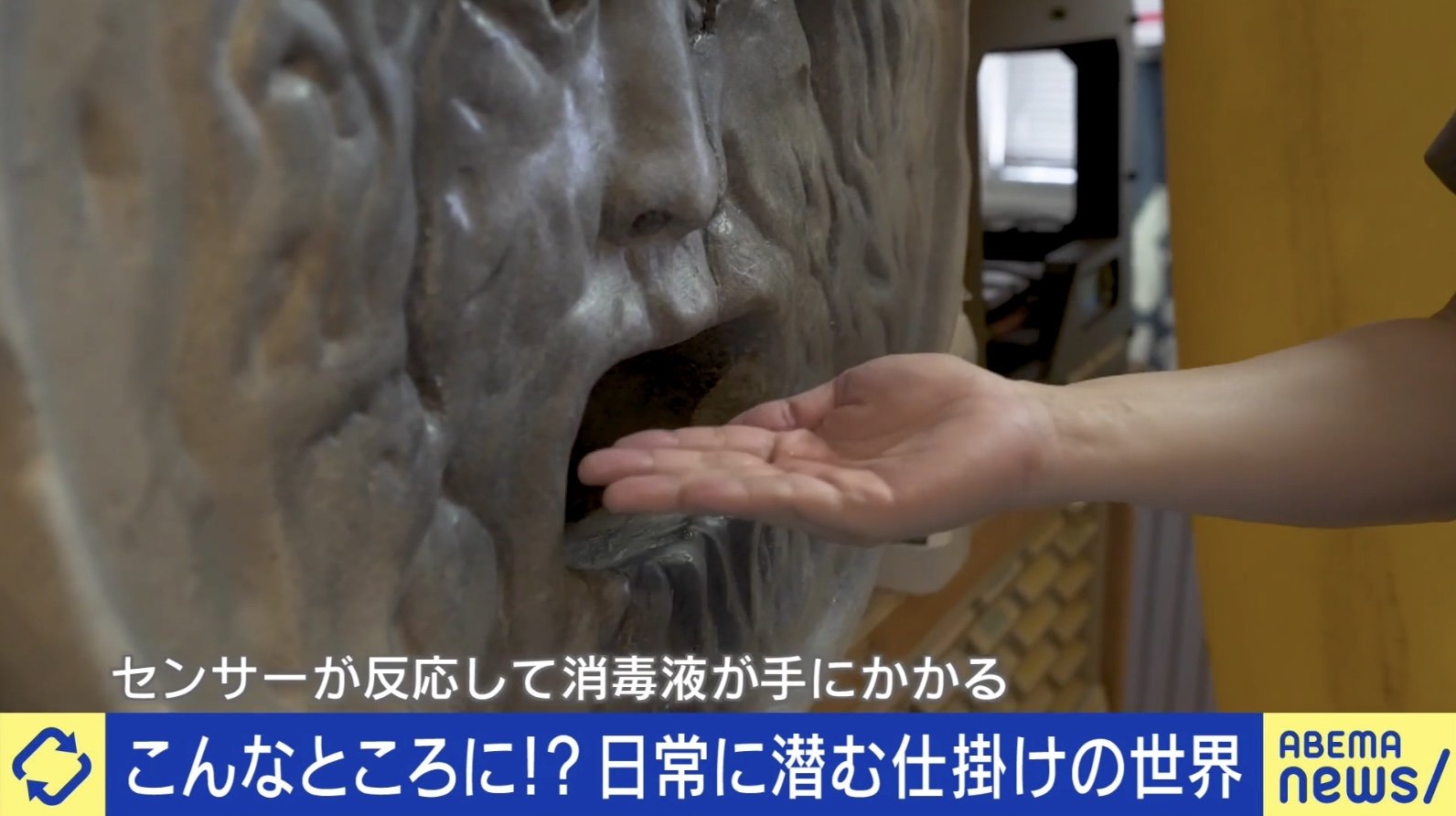

男性用小便器に貼られた“マト”のシールに、思わずロックオンしてしまう。そんな行動の背景にあるのが、大阪大学大学院の松村真宏教授が提唱する「仕掛学」だ。ポイ捨てが減る「バスケットゴールがついたゴミ箱」や、消毒液が噴射される「真実の口」などが成功例で、後者は使用率が天王寺動物園では5倍、阪大病院では16倍になった。

【映像】街中にある“仕掛け”の数々

街にも「仕掛け」は、あふれている。駐輪場に引かれた白線や、落書き防止のためにあえて描かれたイラスト、見通しの悪い道路での飛び出しを防ぐ注意喚起の足跡など、様々なアイデアが潜んでいる。

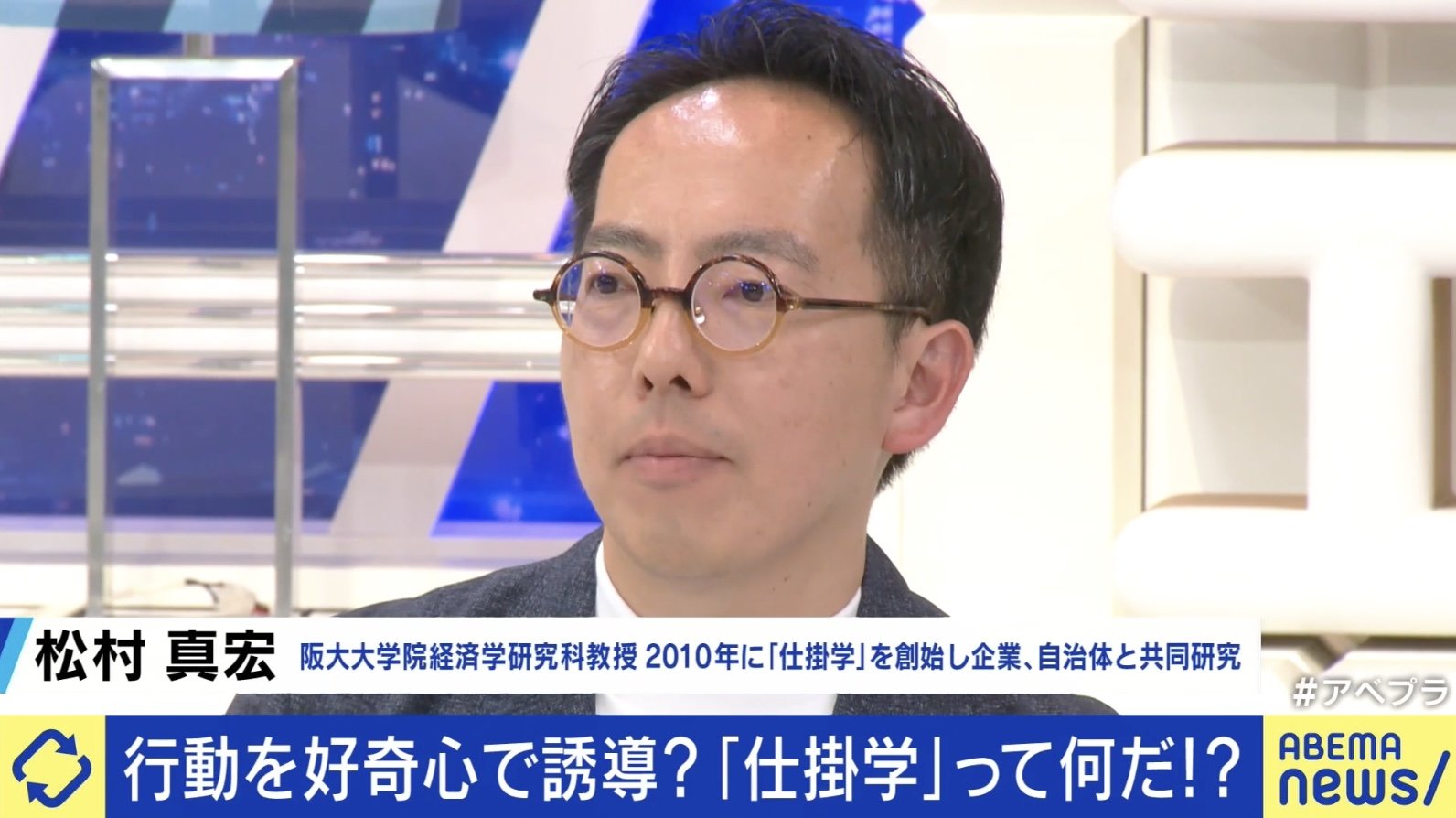

社会課題を幸せに解決へと導く仕掛学について、『ABEMA Prime』で松村氏に聞いた。

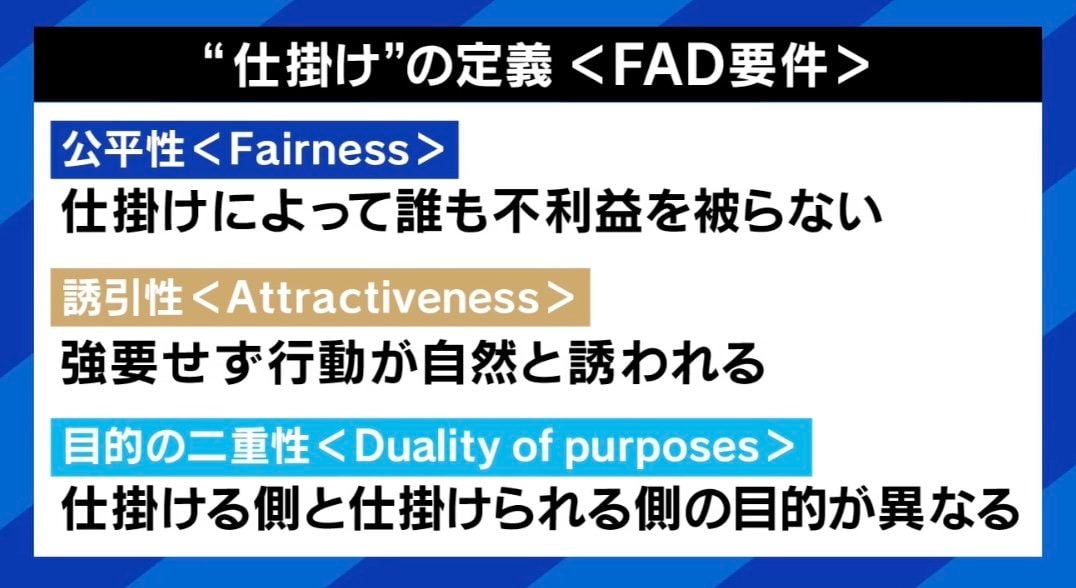

行動変容を促す研究は多々あるが、「仕掛学」は何が違うのか。松村氏は「従来は罰則を定めたり、心理的にこっそり行動を変えようとしたりすることが多かった。“仕掛け”は、ついやりたくなるように、どう仕向けるかがポイント。あからさまに変なものがあるので、『やってみたい人は行動を変えてみてね』というものだ」と説明。

行動経済学には『ナッジ』と呼ばれる分野があり、「心理的バイアスを利用し、無自覚的な行動変容のもと、選びたくなくても選んでしまう」のが特徴だ。これに対し『仕掛け』は、「人の遊び心を利用し、自覚的な行動変容によって、選びたくて選ぶ」ものだ。

松村氏は「人間は現状維持バイアスを持っていて、選択肢を変えたくないという思いが強い。ナッジの場合は、選択肢の中身を入れ替え、本人が気づかないうちに別の選択へ変えられる。一方の仕掛けは、興味を持った人だけが、理解した上で行動を変える。そこが一番の違いだ」とする。

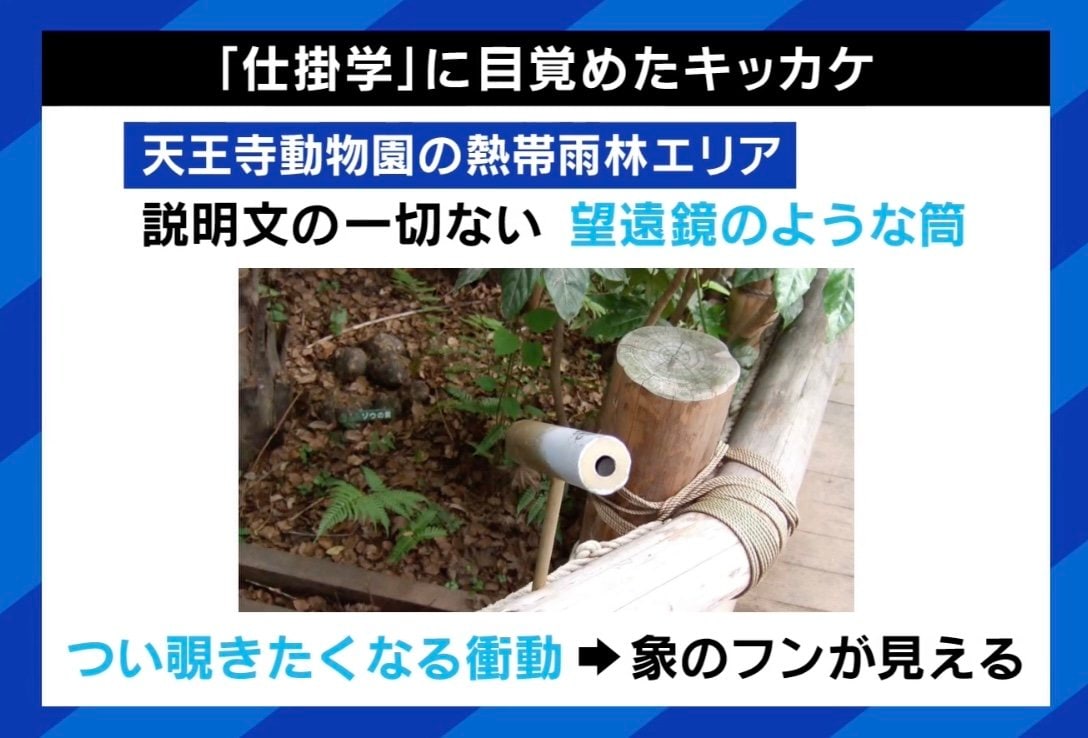

仕掛学に目覚めたきっかけは、天王寺動物園の熱帯雨林エリアに、説明文の一切ない「望遠鏡のような筒」が置かれていたことだった。つい覗きたくなる衝動に駆られ、筒の中を見ると、ゾウのフンが見える仕掛けだったという。

「最初は『フンか』と思っただけだったが、よく考えると、この動物園は生態展示をしていて、住環境も再現されている。しかし来園者はそれに気づかず、通路などの周辺には目を向けない。筒を通して、スルーしていた場所に意識が向いて、生態を観察するようになる仕掛けだと気づいた」

仕掛けを生み出すコツとして、「人は正論では動かない」ことを前提に、「3秒以内で直感的に注意をひく」「人が持つ過去の体験を利用して見ただけで使い方がわかるもの」「何より『ユーモア』が大切」の3つをあげる。

「大抵の問題は、正論で解決しようとしたけどできなかったものとして残っている。ただ社会に“考えてください”と言っても、出てくるのは正論ばかり。言うのは簡単だが、実践するのは意外と難しい」

ネット掲示板「2ちゃんねる」創設者のひろゆき氏は、「成功した仕掛けは、もう仕掛けと思われない」と指摘。「エレベーターの前に鏡を置くと、待ち時間にそれを眺めて時間がつぶれる。最初は仕掛けとして誰かが始めたものが、完全に日常になっている。こういうケースを増やしていったほうがいいのではないか」との見方を示す。

そうした日常生活への定着が「理想型」だと松村氏は語った上で、「成功事例が街中に増えていけば、“仕掛け”とは言わなくなるはず。最終的には『当然知っている』と前提になる状態を目指している。誰もが仕掛けの考え方を持ち、自然とアイデアを出せるのが理想で、そのために活動に励んでいる」と述べた。(『ABEMA Prime』より)