大学時代に芽生えた、「中小企業格差への課題感」。

本店営業部から総務部経理課(以下、「経理」)への異動後も譲れない思いを胸に、引っ込み思案だった性格を奮い立たせ、中小企業診断士の資格を取得。

融資の仕事からボランティアでの創業支援まで、激動の時代を町のために生きてきた。

そして今、若い世代と、明日のための故郷再生へ。

未だ燃え盛る、炎の源流を探ります。

教授の勧めで金融道へ。労働格差に課題を感じた学生時代

はじめに柗原理事長のご経歴について教えてください。

柗原:福岡県大牟田市で生まれ育ち、大学は佐賀大学経済学部経済学科へ進学し、実家から通学していました。昔から挨拶を恥ずかしがるほどの内向的な性格。都会に出るというよりも、地元で就職したいという思いがありました。

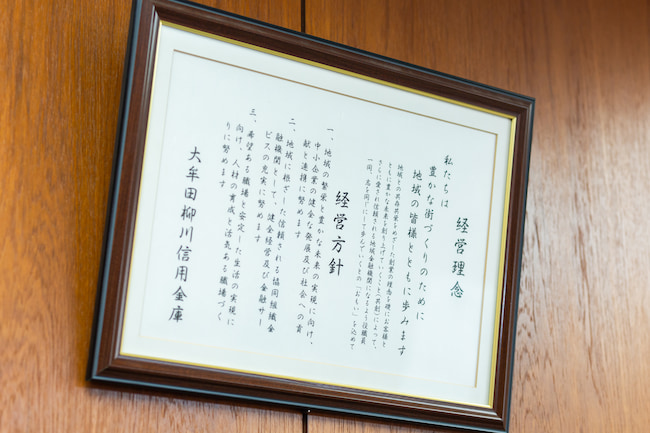

大学卒業後は大牟田柳川信用金庫に入庫し、新卒から数えると41年目になります。2019年に当庫の理事長に就任しました。

新卒から大牟田柳川信用金庫で勤められているんですね。就職先として選んだのには理由があったのですか?

柗原:当時のゼミの教授から勧められたことが大きいですね。教授は大手都市銀行のご出身で、のちに早稲田大学の名誉教授になった方なんですけども、その教授から「柗原くんは金融向き」という言葉をいただいたんです。

もともとゼミでは、社会政策を取り扱っていて、卒論も「中小企業の労働問題」をテーマに書きました。私の父親は自営業をしていたのもあったからか、中小企業に対して興味があったんです。とくに賃金や環境など、地域で発生する企業格差を大学で勉強する中でひっかかりがありまして・・・。

就職活動では、実は地元の市役所にも内定をいただいたんですけど、教授の勧めや自分の思いもあって、信用金庫への入庫を決めました。

当時からすると、「市役所の方が・・・」なんて言われるような選択だったとかもしれません。

ですが、私はこの一世一代の選択を後悔したくなかったんです。

入庫した当初からずっと後悔のないようにやってきて、そして今、大牟田柳川信用金庫への入庫を選んで良かったと思っています。

お金の流れを俯瞰できた、幸運な新人時代

新卒で入庫後、どのような職務を経験されましたか?

柗原:最初に配属されたのは、本店営業部の普通預金係。とはいえ、新人ですから、後方支援が中心で、窓口で受け付けしたものを、後方で端末に入力して入出金というような業務をしていました。自動振替みたいなコンピューターですべてできることを、書類を見て、印鑑を照合して端末を設定してやるというアナログな業務を当時はしていました。

新人だから時間がかかるし、やることも多いし、お客様も多い。今では想像つかないかもしれないですけど、月末は本店のロビーに人が溢れかえることもあったんですよ。新卒当初の業務は、業務量と対応量の多さに、圧倒されていましたね。

その後5ヶ月ほどで、経理に異動になり、そこに4年ほど在籍しました。

経理での業務はいかがでしたか?

柗原:経理は決算や経理、有価証券を扱うところなのですが、この異動はすごく恵まれていましたね。というのも、資産や負債、あるいは損益など、資金全体の流れが俯瞰できる部署だったんです。

証券会社をはじめとする債券の発行をする金融機関など、金融の第一線で働く営業の方々を相手に、入庫1年目、2年目で仕事できたのはすごく大きな経験だったなと思います。

さらに、経理時代の26歳の時に、中小企業診断士の資格も取得しましたね。当時、九州で一番若い診断士とも言われていたんですよ。

そして、経理に異動して4年経った頃、改めて、本店営業部に戻ったんですが、以前に在籍していた時とはまるで景色が違って見えましたね。

バブル前後の天国と地獄。肌で感じた金融危機の足音

1988年というとバブルですよね?入庫4年目でみる本店営業部での景色はいかがでしたか?

柗原:はい、バブル真っ只中です。

経理の時もバブル状態だったんですが、当時はその異常さには気づけていませんでしたが、お金の巡りがすごいというか。バブルが弾けるまでは面白かったですね。

そして、本店営業部に戻ってからは、右も左もわからなかった新卒時代とは打って変わり、本店営業部の貸付係を任されるようになりました。当時の上司に「お前を融資のプロに育ててやる」って言われて、モチベーションが上がっていましたね。

ただですね、その翌年ごろからバブルの風向きが変わり始めたんです。

株価調整を目的とした金融引締め政策、地価高騰の抑止を目的とした不動産融資制限の実施が始まり、今でいう『失われた30年』の序章でした。

融資に積極的だった時代から一変して、融資しにくくなったんですね。

柗原:はい。「なんとか融資できないか」みたいな相談が相次ぎ、住宅金融専門会社がバタバタ倒産していった時代です。

現場にいると、どうしても目の前にいるお客さまをなんとかしたいという思いが強くなるんですが、それは当時の上司のおかげで全体を俯瞰できて、リスク回避できましたね。その前から当時の世の中の異常さを話していたのですが、金融引き締めをきっかけにガタガタっと景気が悪くなっていきました。

私も金利引き上げの交渉に行ったんですが、お客さまからは怒られましたね・・・。

バブルが崩れ始めて、2002年に本部に行かれるまで、5つの支店での勤務を経験されたと伺っています。

柗原:1991年の4月からは三池支店に配属されて、初めて個人向けの渉外を担当しました。

その後、1994年に筑後支店へ。以降はほぼ1〜2年おきで、新栄町支店、三川支店、銀座支店と異動しました。

三池支店はミーティングを社外でやったり、春先にはみんなで登山したりするようなアットホームな支店でしたね。異動後すぐに結婚したのですが、1週間新婚旅行で休暇をもらえるなど、チームワークも良かったです。

さらにですね、三池地区は地元なんです。地元ならではのあたたかさというか、ホームタウン感がありましたね。

お客様のなかには同級生のお母さんもいて、「柗原くんをいじめんとってねと言われている」と笑って冗談を話されることも。一軒一軒、話し込んでしまうことも多かったのですが、預金に関しては、お客様にかなり支えてもらいました。

筑後支店に異動後はどのような業務をされていたのですか?

柗原:筑後地区でも融資専門で外回りをする部署を作りたいとのことで、異動が決まりました。入庫人生初めての事業所の新規開拓を任されました。

ただ、この頃はバブル崩壊の真っ只中。筑後地区は久留米絣をはじめとした織物業が盛んだったのですが、中国産の安価な織物が輸入されるという流通の影響も受けて、3ヶ月に1回は取引先が倒産するような状況でした。

このバブル崩壊は、金融業界に大きな影響を与えました。北海道拓殖銀行、山一證券等の都市銀行や証券会社が破綻するという、これまでになかった深刻な金融機関の破綻が相次ぎました。

融資渉外として奮闘している一方、大牟田エリアにおいても最大の金融危機が起こっていました。

最大の金融危機とは、どういうことが起こっていたのですか?

三池炭鉱の閉山ですね。

大牟田には日本有数の鉱山があり、炭鉱で栄えた町でしたので、1997年の閉山は大事件でした。

発生当時、私自身は筑後支店にいて、その翌年の1998年4月、私が36歳の時です。新栄町支店の融資渉外係として、大騒ぎの大牟田に帰ってきました。

当時は、みんな資金調達に困っていて、金融機関の貸し渋りという言葉も生まれました。中小企業金融安定化特別保証制度という融資制度ができて、片っ端から紹介して回ると、お客さまからは喜んでいただけました。

文字通り、天国と地獄を両方経験したような時代でしたね。

地域の信金と、経営支援コミュニティの二刀流で

1998年10月に新栄支店で支店長代理に就任されて、2000年8月に地銀が集結している三川支店へ異動されたんですね。

柗原:はい。8月に異動ってすごく中途半端な時期だと思うんですけど、これにも理由があって。三川地区は熊本県に隣接する町で、炭鉱で賑わっており、主要な地銀がすべて支店を構えていたんですよ。

ですが、三池炭鉱の閉山によって、賑わった街も衰退の影が出ていたんです。そのなかで、一番大きい地銀が三川地区を撤退することがわかり、そこが置いていく取引先を獲得するのが、異動する私に課せられたミッションでした。当時は、朝も夜もなく、ローラー訪問しましたね。

そもそもの当庫の創業は1917年、当時の三川町役場内にできた三川信用購買組合が前身。しかし、三川地区の繁栄とともにほかの金融機関が参入し、三川地区のシェア率も変遷していたんです。

発展する時にはパイを奪い合った地銀も、衰退すれば撤退して、町はどんどん寂れていく。

残ったのは、信用金庫と郵便局だけでした。

11年もの間、事業所の方を相手に渉外していると、事業者の方とのお付き合いもどんどん広がっていきますよね。

柗原:ありがたいことに当庫としてだけでなく、中小企業診断士として私個人を頼っていただくこともありました。福岡県中小企業家同友会という組織があるんですが、勉強会の講師の話が舞い込んだんです。

ちょうど同じ頃の当庫内でも、営業店を跨いで活動する融資推進部を作ろうという話がありまして、この動きは結果的に良かったんですよ。講演会の相乗効果はあまりなかったと思いますが、職員皆の頑張りでだんだん融資残高がプラスになり、他の信用金庫さんが視察に来るほど業績が伸びました。

最初の講演では、財務や金融機関との付き合い方のようなテーマで話したのですが、一度やると懇親会もセットであるので、つながりができるんですね。ご縁が新しいご縁を呼んで、コミュニティができあがっていったと思います。

中小企業診断士の資格をもつ柗原理事長だから築けたつながりですね。そして、2004年には柳川信用金庫と合併されましたね。

柗原:はい。大牟田柳川信用金庫になりました。

この頃、金融危機の余波で、特に大手の銀行などは、不良債権の処理を厳しく進めていました。そんな中、当時の理事長に「地域密着型金融の積極的な推進」を提言しました。

「地域密着型金融」は、地域のお客様と長期間にわたって関係を築き、そこで得た情報を基準に、金融サービスを提供するビジネスモデルです。私たちのような地域の金融機関は、財務だけではないところまで見て融資する、そういう姿勢を大切にすべきだと思ったんです。

ちょうど中小企業診断士等の資格が金融業界で求められ始めたのも、この頃。

政府系の金融機関や中小企業診断協会などと連携して、地域密着型金融を進めていくような体制を取りました。

この頃から、お客様に信用金庫はお金貸すだけじゃないって、認知が広がっていったと思います。

若い職員と挑む、故郷再生への夢を新たに

地域密着型の信用金庫のあり方を恒久的なものにしようと奮闘されているなか、今度はリーマンショックという壁が立ちはだかったと。

柗原:そうですね。バブル崩壊に並ぶ経済的なインパクトでいえば、リーマンショック、そしてコロナショックがありまして、そのどちらもやはり大変でしたね。リーマンショックは、販売業やサービス業が大変だったコロナショックと異なり、製造業が大変でした。リーマンショックでも中小企業金融支援策として特別融資がスタートし、お客様にご案内して回りました。

そして、2009年からは、金庫内の若い職員が中心となって、未来塾というのを始めました。10年後、20年後の金庫はどうあるべきかを考える勉強会です。2年の歳月をかけて、総合戦略のような報告書を仕上げて、当時の理事長に答申もしました。この勉強会で未来の課題を文書化したことにより解像度が一気に上がったような気がします。

そして忘れもしない2011年の東日本大震災。先のことを考えずには、生き残っていけなかったろうと思います。

常勤理事になられた翌年の2017年、大牟田柳川信用金庫が100周年を迎えられたんですよね。

柗原:はい、100年の重みを感じる中2019年、57歳の時に理事長になりました。

現在5年目になるのですが、理事長就任後は創業支援のスキームや事業承継までのフォロー体制を整えたり、勉強会を継続して実施していました。この頃には、各支店長に対してのメンター的な役割も担っていたので、褒めて伸ばすという意識を持ちつつ、接するようにも心がけていました。

信金中央金庫にもアドバイスをいただきながら、収益管理制度も構築して、大きな転換点になりました。

2020年のコロナショックのときは信用金庫としてどのようなお気持ちで業務に臨まれていましたか?

柗原:2020年の年始に公表した年頭所感には、「地域との共存共栄」「信用金庫人として誇りを持とう」と掲げていたんですが、蓋を開けてみれば、2020年以降はほぼコロナとの戦い。

支店長に緊急招集をかけて金庫内の感染防止を第一に、かつ、事業者の支援を積極的に行うよう伝えました。

バブルの崩壊やリーマンショックを目の当たりにしてきたので、状況確認を行うべきことは分かっていたんです。各支店に状況確認に行くよう促して、3月には、全店に緊急相談窓口、本店と柳川には土日も休日相談窓口を開設しました。5月のゴールデンウィーク中8店舗で開設した特別相談窓口では、300件以上の相談をいただきました。

コロナとは思いの外長期戦になりましたね。同年の7月、大牟田では集中豪雨もありましたよね。

柗原:令和2年7月豪雨ですね。コロナ感染の不安も残る中、家に帰れないため支店に泊り込む職員もいましたが、安全第一で、全員で協力して乗り切りました。被災者支援と事業者支援の両軸を進行させて、さらに被災地のボランティア活動に職員が93名も参加しました。

やっぱり、みんな地元が好きなんですよね。こういう地元愛こそ、信用金庫だと思うんです。

その後も中小企業の支援を主軸に、成果が上がっているものは積極的に取り入れています。

当庫だけでは実現できないことも多いので、全国の信用金庫のネットワークや業界団体の知見も借りつつ実践していっています。とくに知的財産の中の開放特許の利用のマッチングは、テレビでも取り上げていただきました。

地域のお客様とともに歩む支援は、銀行では手が届かないところ。そういう手間暇かかる支援こそ、信用金庫でもっと取り組んでいきたいです。銀行とは違う寄り添い方を実現できる信用金庫としてのあり方を、職員全員に自信と誇りを持って欲しいですね。

以前若いメンバーと勉強会を実施されていた柗原理事長ですが、現在は若いメンバーとはどのような関わり方をされているんですか?

柗原:今も座談会という形で続けていますし、なんでも話を聞かせてって店舗を回るようにしていますね。あと、信金ダイレクトという、社内SNSのような掲示板があるので、そこに気になったことやメッセージを書き込んで発信するよう心がけています。

若いメンバーに伝えたいこととしては、お客様とうまく話せなくても、一生懸命、向き合っていれば、必ず見ていてくださるということですね。私自身、人前で話すのが苦手だったので、だからこそ一生懸命であれと伝えたいです。

あとは、正しいと思うことはやりましょうと。今までやってきたからと、惰性で続けていることがあると思うんです。やっぱり人は変化を嫌いますからね。ただ、正しいことに気づいたら、変えていいじゃないかって思うんです。

激動の時代・環境を駆け抜けた柗原理事長ならではの思いですね。それでは最後に、この先やってみたいことをお伺いしたいです。

柗原:地域の皆さんにお世話になり、育てていただいたので、恩返しの意味も含めて、地域貢献活動をさらに積極的に行いたいと思います。例えば「大蛇山まつり」っていう大牟田最大のお祭りがあるので、まずはこれを盛り上げていきます。若い人もたくさん参加する祭り。職員一人一人にとっては、故郷の祭りでもあります。

100年以上続く地域との繋がりを大事に、地域のためにも、なくてはならない信用金庫であり続けたいと思っています。

profile: 柗原誠/1962年生62歳。小中高を大牟田で育ち、佐賀大学経済学部へ進学。卒論テーマ「中小企業の労働問題」への思いを胸に、1984年、大牟田信用金庫(当時)に入庫。融資推進を進めながら、公私に渡り経営支援をライフワークに。後の大牟田柳川信用金庫における「地域密着型金融」の恒久化体制づくりに尽力。2019年より現職。

profile: 柗原誠/1962年生62歳。小中高を大牟田で育ち、佐賀大学経済学部へ進学。卒論テーマ「中小企業の労働問題」への思いを胸に、1984年、大牟田信用金庫(当時)に入庫。融資推進を進めながら、公私に渡り経営支援をライフワークに。後の大牟田柳川信用金庫における「地域密着型金融」の恒久化体制づくりに尽力。2019年より現職。