「宇宙人探し」というと何やら怪しげですが、広大な宇宙で私たちは孤独な存在なのかは人類の根源的な問いの一つです。科学はこの問いにどう向き合い、どこまで答えに近づいてきたのでしょうか。科学的な「地球外知的生命体の探索(Search for extra terrestrial intelligence=SETI)」は、AI(人工知能)を飛躍させた機械学習も取り入れ、新しい段階に進もうとしています。(大牟田透)

私たちの太陽系がある銀河系(天の川銀河)の中に、地球と交信可能な知的文明はどのくらいあるのだろうか。

その数を見積もる方程式を、米国の天文学者フランク・ドレイク博士が考案したのは1961年のことだ。東西冷戦下で旧ソ連が世界初の人工衛星スプートニク1号を1957年に打ち上げ、先を越された米国にショックが広がると同時に、宇宙への関心が急速に高まった時代だった。

1959年には科学誌「ネイチャー」に地球外生命体に言及する論文が掲載され、宇宙から届く電波を詳しく調べれば、宇宙人からのメッセージが見つかるのではないかと、科学者の間にもSETIの機運が盛り上がった。1960年にはドレイク氏が米国立電波天文台で初めてSETI目的の電波観測をした。

ドレイク方程式は、著名な天文学者で作家でもあるカール・セーガン博士らとの議論のたたき台にと用意された。

N(銀河系に存在し、交信可能な地球外知的文明の数)は、R*(銀河系で年に何個の恒星が誕生するか)とfp(その恒星が惑星を持つ確率)、ne(惑星を持つ場合、そのうち地球のように生命誕生可能な惑星の平均数)、fl(そこで生命が誕生する確率)、fi(その生命が知的生命体まで進化する確率)、fc(その知的生命体が星間通信をする確率)、L(その文明が維持される年数)の計七つの因子を掛け合わせることで見積もることができる─―。そうドレイク氏は主張した。

ドレイク氏らは当時、R*を1個、fpを20〜50%、neを1〜5個、flを100%、fiを100%、fcを10〜20%、Lを1000〜1億年と仮定して、Nを「少なくとも20」と見積もった。「この瞬間にも20の地球外文明から電波メッセージが届いているかも知れない」という主張は、一般の人々も興奮させた。

1984年にセーガン氏らが米カリフォルニア州に設立したSETI研究所は、ドレイク方程式の見積もり更新につながる研究を続けている。1999年には家庭や企業のパソコンとネットで結び、仕事などに使われていない間にその能力を電波望遠鏡の観測データ解析に借りるユニークな試み、SETI@homeを始めた。

あっという間に100万人以上(2020年の終了まででは延べ520万人)のボランティアが集まった。大規模分散処理と市民の科学参加という点では画期的な成果を上げたが、宇宙人のメッセージらしきものは見つからなかった。

投資家らが探査を支援

昨秋、英オックスフォード大がSETIの新たな拠点になった。支援するのは、シリコンバレーの投資家やメタ創業者のマーク・ザッカーバーグ氏らが設立したブレークスルー賞財団。南アフリカ共和国とオーストラリアで建設が進んでいる大規模電波望遠鏡群などのデータを使うという。従来のSETIや天文学と何が変わるのだろうか。

オックスフォード大のクリス・リントット教授(宇宙物理学)は「これまでのSETIは科学者が考えた仮説に基づいて、特定の周波数帯の電波を調べるのが主流だった。財団との連携で、博士研究者を新たに採用できることになった。機械学習を研究に採り入れることで、検討するデータの範囲を飛躍的に広げたい。従来の天文学が考えてこなかった新たな発見にもつながると期待している」という。

例えば、人類の情報通信手段が電波から光に急速に移行していることを考えると、SETIはレーザー光の明滅などをとらえる光学観測を電波観測と組み合わせる必要があるかも知れない。

あるいは、惑星大気の精密観測から地球外知的生命体による気候改変の証拠が見つかる可能性も考えられる。そうした新たな観測データを機械学習で先入観なしに解析すれば、思いがけない地球外文明の証拠や天文学的発見をもたらすかも知れないというのだ。

リントット教授は「ドレイク方程式は、宇宙に関する私たちの無知を示した方程式」と説明し、掛け合わす七つの因子のうち前の三つは宇宙物理学、後ろの四つは宇宙生物学が明らかにしていくものという。

前の三つについては、方程式が提示されてから60年あまりでわかったことも多い。

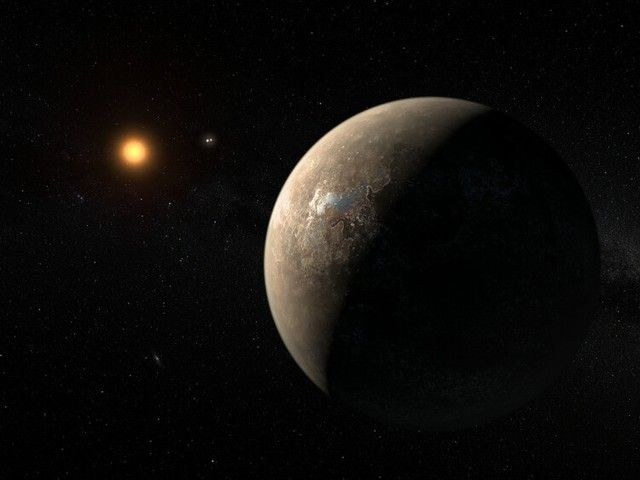

観測技術と理論の発展で、ビッグバンからの宇宙の年齢(約138億年)や、私たちの銀河系の恒星の数(約2000億個)などの推定が進んだ。太陽系外の惑星(系外惑星)は1992年の初確認後、2023年末までに5500個を超え、毎日のように発見が続いている。「R*は約10と分かった。系外惑星の観測からほとんどの恒星が地球のような惑星を持つと考えられるようになった」という。

「人類として最も深い問い」

一方、地球上の極めて厳しい環境でも生命が見つかり、生命の部品となりうる有機物が宇宙でも確認されたが、宇宙生物学的なflとfiをどう考えるかは今も様々な意見がある。

リントット教授は「個人的には生命の誕生確率flは高いが、知性の発生確率fiはまれと考えている。火星あるいは、木星や土星の衛星で生命やその痕跡が見つかれば、flが高いという仮説が有力になる。一方で、宇宙人からの信号がいまだに見つからず、スタートレックのような宇宙船も見かけないということはfiが低いのではないか」。残り二つ、fcとLはまだ、まるで分からないという。

リントット教授は一般市民が科学に参加し、貢献しようという市民科学プロジェクト「ズーニバース」(動物園と宇宙をつなげた造語)の創設メンバーでもある。

銀河の形を市民が分類する「銀河動物園」プロジェクトは、「ペンギン銀河」など科学者の固定観念になかった様々な形の銀河の発見をもたらし、銀河形成の理論発展につながった。

「ズーニバースには世界中から200万人が参加している。残念ながら日本からは少ないが。人数だけでなく、珍しいものを見つけ、分析し、探究する能力に本当に驚かされた。SETI@homeは、パソコンの能力を借りたが、最も強力な演算装置はそのパソコンの前に座っている人の頭の中にある。将来のSETIでは、こうした市民科学的な要素が含まれるようになると思う」

米カリフォルニア大バークリー校のアンドリュー・シーミオンSETI研究所長(宇宙物理学)は、近年の観測技術の発展で知的文明の痕跡を探す研究は新たな段階を迎えているという。

「SETIは米国、特にカリフォルニア州で盛んに行われてきた。一方、他の主要な大学ではずっと小規模か、あるいは存在しなかった。1990年代に米国でSETIへの研究費が『むだ遣い』として絞られ研究が細ったが、今回、オックスフォード大が新たな拠点になったことはこの分野の復活を象徴する。中国も直径500メートルという単体では世界最大の電波望遠鏡『天眼』によるSETIを始めた。私たちが宇宙で孤独かどうかは、人類として最も深い問いだ。地球外知的生命体の探査は基礎科学研究の一部であるべきだし、そうあってほしい」とシーミオン博士は語った。

機械学習を組み込んだ「データ駆動型科学」や、一般の人々の知恵も借りる「市民科学」といった科学の新たな潮流は、果たして地球外知的生命体の発見を人類にもたらすだろうか。