富士フイルムの「INSTAX mini 99」というカメラが面白いのは、それが久しぶりに登場した「写真とは光だ」ということを思い出させてくれるからではないかと思う。それは、フィルムだろうとデジタルだろうと変わらない事実だ。しかし、あまりに写真が簡単に撮れるようになって、まるで写真とは目の前にあるものを撮るもののように錯覚してしまっていた。

当たり前だが、CCDだろうとCMOSだろうと、35mmフィルムだろうと、チェキフィルムやポラロイド・フィルムのようなインスタント写真用のフィルムであろうと、レンズを通して入ってきた光に感光するという点では変わらない。つまり、記録されるのは光だ。

だから、真っ暗なところでは写真は写らない。iPhoneのナイトモードは、夜が夜っぽく写らない、すごいけどある意味困った機能だが、それでも真っ暗闇だと、やっぱり何も写らないのだ。

インスタントカメラもフィルムカメラである以上、フィルムカメラならではの本格的な撮影ができるカメラが欲しい。そういうニーズに応えるように登場したのが、2013年に発売された「INSTAX mini 90」だった。ストロボの強制発光や発光禁止、マクロモード、バルブモード、濃淡調整(露出補正)、遠景モードや速い動きに対応するキッズモード、三脚穴の搭載に、縦横撮り用の2つのシャッターボタンなど、本格的な作品作りを可能にするカメラのカメラとしての機能を満載したモデルだった。

一方で、デジタルとアナログのハイブリッド的なカメラである「INSTAX mini Evo」では、撮影そのものをデジタルで行うことの利点を生かして、プリント前に撮影した写真を確認することができたり、デジタル処理によるフィルターを搭載したりと、デジカメ的な絵作りを行った上で、画像データをRGBに分解してレーザーでチェキフィルムへ感光させるという方式を採用。スマホ写真的な操作感と、「モノ」として写真を出力できるチェキの強みを合体させた。

INSTAXは、現在世界100か国以上で販売されているグローバルブランド。「don't just take, give.(とるだけじゃない、あげたいから。)」をグローバルタグラインとして、コミュニケーションツールとしての写真の楽しみをアナログ・デジタル問わず提供している。

その上で、「INSTAX mini 90」の次の展開として登場したのが「INSTAX mini 99」ということになる。

「『mini90』はZ世代の上の層、特に30代以上の男性ユーザーを狙った、大人のチェキとして開発しました。クラシックデザインを施した機能リッチのカメラということもあって、ロングセラー商品になりました。写真好きの方が色々試しながら撮るという、そんな上位機種を目指したんです」と話すのは、富士フイルムの高井隆一郎さん(富士フイルム、イメージングソリューション事業部コンシューマーイメージンググループ統括マネージャー)。

“INSTAX mini 90の次”ということで、高井さんが考えたのは、「アナログ写真の面白さとは何だろう」ということだった。

もちろん、INSTAXというブランドのイメージを統一する意味でも、アナログインスタントカメラである「mini 99」と、ハイブリッドインスタントカメラである「mini Evo」で、あまり写りに差がないようには作られている。一方ではフィルムに直接感光させ、もう一方ではデジタルデータに変換してプリントしているわけで、当然だが、画質自体は違う。

どちらが良い悪いではなく、階調表現に富んでグラデーションが美しいアナログ写真と、全体的にシャープな印象になるデジタル写真では、絵の方向自体が違うのだ。なので、「mini90」の後継機としては、当然、アナログ写真ならではの面白さを考えることになる。

余談だが、一部で言われている「チェキは解像度が低い」「チェキは画質が悪い」というのは、デジタル写真に慣れた目で見た誤解でしかない。それこそ感光面のサイズだけ取っても、35mmフィルム相当のサイズしかない「フルサイズ一眼」のデジカメより、チェキフィルムの感光面の方が遥かに大きいのだ。

ついでに言えば、解像度という概念そのものがフィルムには無い。ドットでデータが形成されているデジカメならではの概念だからだ。実際、チェキの写真は、ほぼシャッターを押すだけでオッケーの「INSTAX mini 12」で撮ったものも、適性露出で手ブレなく撮れていれば、とても美しい。

●光漏れを意図的に起こす機能

「アナログ写真が好きな人も、スマホで撮る人も、色々な感性で撮っているなと思ったんです。それで、どのような写真が撮られているのか、またどのような写真撮影アプリが使われているのかなどを改めて調べました。気がついたのは、我々が持っている写真という概念とは、もう全然違ってきているということでした。この世の中、様々なエフェクトがあり、それぞれに多種多様な表現をしている。特に若い子だとエフェクトを積極的に使っていて、写真+エフェクトというのはもう普通のことなんだなと実感しました」と高井さん。

そう思いつくと、表現に従来の常識を元にした壁を設ける意味はないという考えになったという。そこで、自分たちが考える「失敗した写真」は本当に失敗なのか? というところから開発が始まり、その中で「光漏れ」は案外面白いのではないかという話が出てきた。

「とはいえ、『光漏れ』を富士フイルムが機能に取り入れていいのか? という問題もあるかなと思ったら、案に相違して、これが社内でも大受けしたんですよ。スマホの中では、そういうエフェクトは当たり前にあるんだけど、そうではなくて、実際に撮影した写真そのものにプラスアルファする表現というところで、光漏れがとても良かったんですね。デジタルのエフェクトではなく、本物の光を使った『表現』はありだなとなりました」と高井さん。

つまり、「mini 99」で搭載された、カメラ内で色の付いた光を発光させる機能の「カラーエフェクトコントロール」は、写真に色を付ける機能ではなく、光漏れを意図的に起こす機能だったわけだ。

ただ問題は、それをアナログインスタントカメラでどうやれば実現できるかという点。もちろん、昔からあるカラーフィルターのように、レンズの前に色が付いたフィルターを付けるという手もあるけれど、それでは光漏れは起こせないし、均一に色が付いてしまって、あまり面白みはない。そこで技術部に相談したという。

「最初に聞いた時は、そんなことしてもいいの? と思いました」。INSTAXシリーズの開発を担当している橋口昭浩さん(イメージングソリューション開発センター・シニアエキスパート)は、当時をこう振り返った。

「実際、私が、テスト機の設計を始めた時も、周囲の開発メンバーは『本当にやるの?』みたいな感じでした。そもそも、チェキフィルムの画像の品質を大切にして開発してきたので、わざわざ光を被らせるようなものを作ってもいいのかと心配だったんです」(橋口さん)

実際に撮ってみると分かるのだが、自分で押したシャッターから入る光とは別に、LEDの光が被るわけで、仕上がりが読めない。実際に出てきた写真を見ても、それが写真として正解なのかどうかが最初は全く分からなかった。普通に見れば、それは露出オーバーの写真だったり、部分的に白く飛んでしまっている写真だったりするのだ。

「製品化していく中で、この写真はいいのか、悪いのか、どこで良し悪しの線を引くのか、というのがすごく難しくて。わざわざ光を被らせた場合の品質基準などありませんので、何万枚もいろいろな条件で撮影して、試行錯誤しながら基準を作っていきました。また、色によっても光の強弱があるので、色ごとの作り込みなど非常に大変でした」(橋口さん)

●色ごとに光の生かし方を変える

実際、それぞれのモードで撮影してみると、同じ「カラーエフェクトコントロール」でも、それぞれの設定ごとに、狙っている効果が違うことが分かる。決して、写真に色を重ねることが目的ではなく、色の付いた光を被せた時に、その色の光である意味がある写真になるように、色ごとに細かく調整されているように感じた。光の特徴の生かし方を、色によって変えてあるのだ。

例えば、青い光が被る「LB(ライトブルー)」や、緑の光が被る「FG(フェーデッドグリーン)」では、露出はあまりオーバーにならず、さらに明るいところにも色はあまりハッキリとは付かずに、暗いところが青や緑よりの黒になり、明るいところも雰囲気が青や緑の感じになって、全体に、しっとりと深みのある写真に仕上がる。

逆に、赤や黄色系の「SM(ソフトマゼンダ)」や、「SP(セピア)」では、かなり光が強めに被るので、被写体が飛んでしまうことも多い。その代わり、意識しては絶対に撮れない写真が撮れてしまう面白さがあるのだ。この、なんとなくちゃんとした写真が撮れるというところでは満足していない、言ってしまえば過激とも思えるセッティングが、「mini 99」の最も面白い点だと感じる。

その攻めの姿勢を最も強く感じるのが、色ではなく、光漏れを再現するために発光自体もランダムに設定されている「LL(ライトリーク)」である。何だか、うっかりカメラの裏ぶたを開けてしまった時に出来るような、なんともドラマチックな光になるのだ。これは、単なるカラーフィルターでは実現できない。

「開発陣が作成したサンプルを見た時、これまでのデジタルのカラーフィルターとは全然違うなと感動しました。やっぱり本当の光を使っているからこその表現力なのです。そう感じた時に、この商品企画はいける、と思いました」と高井さん。

「スマホなどの写真を比べると微妙に失敗感があるんだけど、それはそれとして見ると、なにかいいんですよ」と高井さんが言うように、このカメラは、アナログのフィルムカメラで、アナログな感覚で絵作りができると同時に、これまで見たことがない種類の写真が撮れるカメラなのだ。

しかもそれは、トイカメラのように、レンズの性能が低いとか、設計が悪いとか、工作精度に問題があるとか、フィルムが古いとか、そういう偶発性の元での「変な写真」ではない。そう写るように狙って作られて、その上にシャッターを切る人の思惑や感性が加わり生まれる新しい写真だ。

あえてアンコントローラブルなところを残したり、飛んだり、写らなかったりする可能性も含めて、使う人に委ねた設定にしている。そのことが、このカメラの新しさだし、魅力だと私は感じた。

とにかく、撮っていて面白いのだ。チェキフィルムならではの、じわじわと像が出てくる間も、とてもわくわく出来るし、出てきた写真が意図に沿っていなかったとしても、じっくり見ると面白さを発見できたりする。デジタルとは違って、フィルムは意外に、飛んでいたり潰れていたりしているようで、案外、像をしっかり捉えていたりする。その微かに写っている感じもまた面白い。

ビネットモードも、面白い手法で実現している。レンズの周囲を覆って周辺の光量を下げる、つまり意図的にケラレを作るという方法だ。

この方法自体は、特に新しいものではなく、あえてケラレが起こるフードを着けて周辺光量を落とす手法は、フィルムカメラの時代から結構普通に行われていた。ただ、この機能をデジタル処理ではなく、アナログの手法で搭載したというところに、「mini 99」の「カラーエフェクトコントロール」と同じ姿勢が感じられるのだ。

このビネットモードは、十分な光の元で撮影した場合、あまり周辺光量落ちが目立たない感じに写る場合がある。それは暗い背景の写真の時も同じだ。つまり、ビネットモードをオンにしても、その効き具合は被写体や撮影状況によって変わるのだ。それこそが、このカメラがアナログの手法で機能を実現する意味なのだろう。そうやって、ある程度までは撮影者の意図を反映しながらも、少しだけアンコントローラブルな部分を残す。

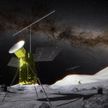

●「写真を撮る」楽しさは、こういうことではなかったか

カメラとしての「INSTAX mini 99」を改めて見ると、実はかなりの高機能カメラで、意図通りの写真を撮ることができる機能を備えている。60mm、F12相当のレンズを搭載し、ピントは、近中遠の3段階手動切替、シャッター速度は1.8秒〜1/400秒+10秒までのバルブモードを搭載した絞り優先AE。露出補正はプラスマイナス2段階、さらに室内撮影や夜間撮影時に人物と背景を両方キレイに撮れるインドアモード(スローシンクロ)や、子どもの動きなどにも対応するスポーツモード、二重露光などを搭載。

これに、フィルム感度はISO800相当、バッテリーはフル充電で約100枚撮影可能。フラッシュは自動調光・赤目補正・強制発光・発光禁止の設定が可能だ。

これを頭に入れておけば、写真を撮るのに慣れている人は、自在に思った通りの写真が撮れるし、カメラもそれに十分応えてくれる。欲をいえば、露出はマニュアルでの操作を可能にして欲しかったけど、実はマニュアル露出が可能だと、「カラーエフェクトコントロール」もかなりのところまで意図的に使えてしまう。その意味で、マニュアルが無いのは妥当な判断だとも思う。要するに、カッチリ撮れるカメラを作っておいて、その上で撮影者の意図を越える、または外す写真の面白さを提案しているのが、このカメラなのだ。

そういうカメラで、しかもフィルムは安くないから、とりあえず撮ってみようというのは難しい。だから、とにかく考える。どう撮りたいか、何を撮りたいか、どういう光なら面白いか、光漏れは入れるか入れないか、そうやってある程度想定しつつ、プラスアルファを期待して「カラーエフェクトコントロール」のダイヤルを回す。

せっかく露出補正が付いているのだけど、「カラーエフェクトコントロール」の光は、その設定とは無関係にモードごとに一定。だから益々読めない。覚悟を決めてシャッターを押す。写真が現像されるのを待つ。「写真を撮る」楽しさは、こういうことではなかったかと、初めてカメラを手にした子ども時代を思う。

![[連載]イーストスタッドブログ・第7回 新種牡馬、レッドルゼルについて](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33395.jpg)