長引く避難生活での疲労やストレスによる健康状態の悪化などが原因で亡くなる災害関連死。能登半島地震では発生から約4か月半が経った先週、石川県と関係する市町による初めての審査会が開かれ30人が認定を受けました。しかし未だ、70人以上の遺族が認定を待っている状況です。家族を亡くした遺族の言葉から災害関連死のいまを見つめます。

中竜夫さん

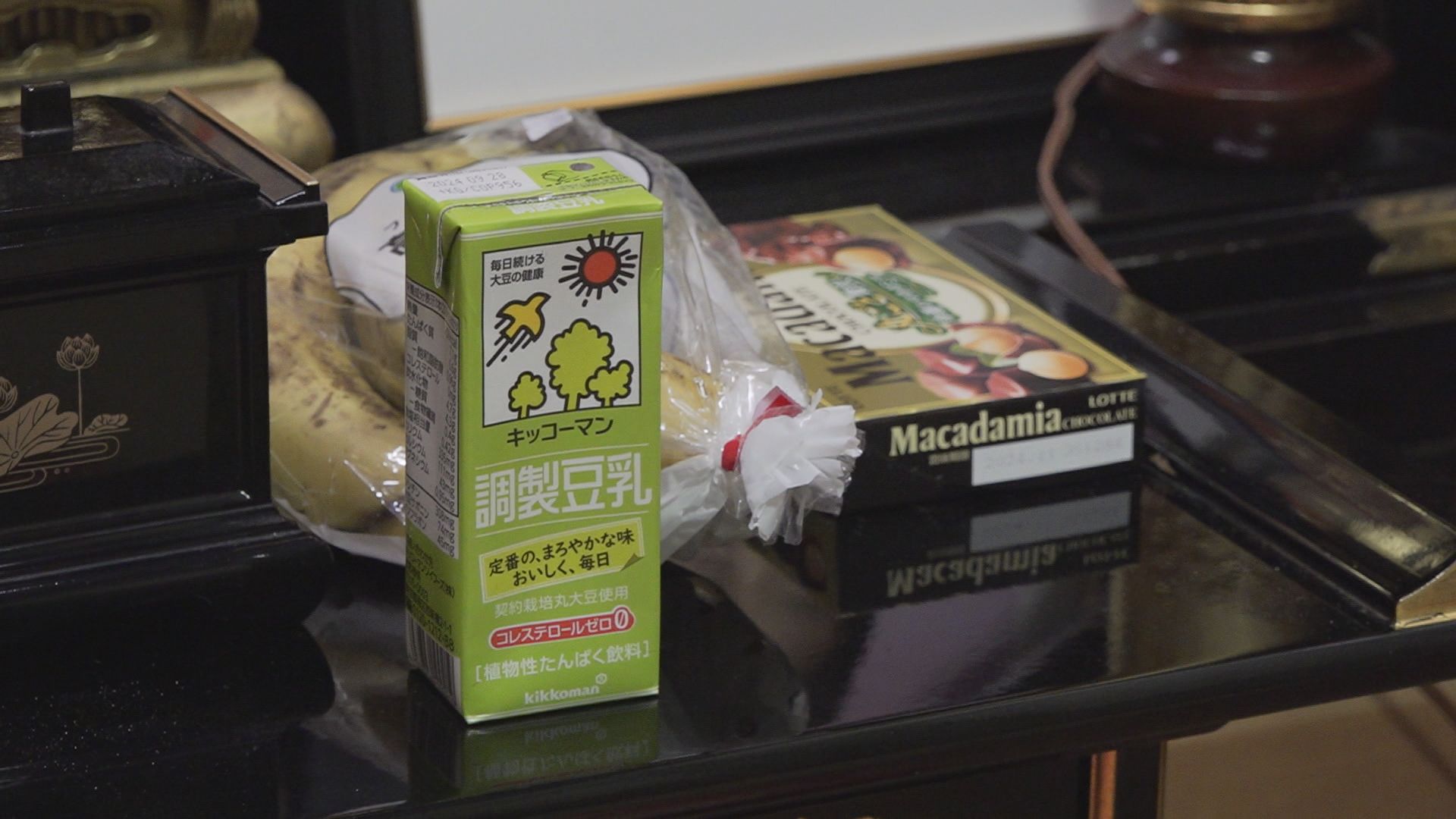

「母ちゃんこれ、買うてきたよ」

中竜夫さん(71)。妻の紀子さんは地震から9日後の1月10日、71歳で亡くなりました。

中竜夫さん

「あっという間に4か月経ったて。いままで母ちゃんしとった仕事全部自分でせんなんがや。洗濯から飯から。すぐやて。」

今月10日、4回目の月命日を迎え仏前に備えたのは紀子さんが好きだったチョコレートとバナナ。毎月、欠かすことはありません。

中竜夫さん

「家事は大変だと思った、よくやってくれたなと思う」

集落は孤立、倉庫に避難した住民

記者

「輪島市中心部から8キロほど離れた滝又町、大規模な土砂崩れが発生し地震で一時孤立しました」

輪島市の山あいに位置する滝又町は地震によっていたる所で土砂崩れが発生し道路が寸断。一時、孤立状態となりました。中さん夫婦は、農機具を保管する倉庫で近くの約15人の住民と避難生活を強いられました。

中竜夫さん

「肥料をベッド代わりにして、この上コンパネ並べてここに4人か5人。ずっと寒かった」

竜夫さんは寝る間を惜しんで薪ストーブを焚き続けましたが、冬の寒さで倉庫は冷えきったまま。こうした生活が10日間続き、紀子さんの様子に変化があったといいます。

中竜夫さん

「普通にしとってんて。普通に生活して昼飯食べて家にトイレに来た。休んでたら急に悪くなって」

消防への救急要請も届かず、紀子さんは1時間後に息を引き取りました。集落ごとヘリコプターによる救出活動が行われたのは翌日のことでした。

中竜夫さん

「なんとしてもここを生き延びてというか、迎えに来るのを待っていた。早く来てほしかった」

関連死申請も市や県から連絡無く「はやくしてほしい」

2月に入り、竜夫さんは輪島市に災害関連死で亡くなった人に支給される災害弔慰金を申請しました。能登半島地震では住民からの申請について、県が市や町と合同で審査会を開くことになりました。

弁護士や医師ら5人による審査会で災害関連死が認定されれば、自治体へ答申した後、首長による決定をもって遺族に対し最大500万円が支給されます。精神的にも金銭的にも、遺族の生活再建に大きく関わる弔慰金の支給。審査会の日程について、竜夫さんへは事前に県や市からの連絡はありませんでした。

中竜夫さん

「はやくしてほしいわけよ、結果を出してほしい。もし地震が無かったらあそこに避難しなくて、ちゃんと家におって正月できたはず」

地震から4か月あまり経った今月14日、ようやく初めての審査会が開かれ、その日の夜、竜夫さんのもとに市から連絡がありました。

1回目の審査会開催 30人認定へ

中竜夫さん

「ちょうど審査あったその日、認定されたと言われた。良かったなと思って、ちょっと気持ちが楽になった」

1回目の審査会では珠洲市、輪島市、能登町の合わせて35人について審査が行われ、このうち30人が災害関連死に認定されました。

50年以上防災の研究に取り組む専門家は今回の地震による避難の特異性を指摘します。

減災・復興支援機構 木村拓郎理事長

「能登半島地震の避難は前例がない。かなりの広域避難が行政から奨励されたということで、かつてあまりないケース」

能登半島地震 馳知事の避難策は「あまりないケース」

発災から間もなく、馳知事が打ち出した広域避難策。

馳知事

「速やかに2次避難所に移っていただくようにお願いします」

結果、県内のほか福井や富山まで2月15日をピークに、2次避難所には最大で5275人が身を寄せました。

馳知事

「速やかに運ぶということが関連死を防ぐために必要なことだと思います」

一方、高齢者にとっては転居が大きな負担になると専門家は指摘します。

減災・復興支援機構 木村拓郎理事長

「高齢者の転居が多くなるとどうしても環境が変わって体調が変わって関連死というのは非常に多くなる傾向がある。結局広域避難は関連死対策にならなくて、かえってマイナスな制度になってしまうという気はする」

2016年の熊本地震では、死者273人のうち8割近くにあたる218人が災害関連死と認定されました。未だ70人以上の遺族が審査を待つなか、県は今後、月に1回程度審査会を開くとしていてこのままのペースで進めばあと数か月はかかる見通しです。

減災・復興支援機構 木村拓郎理事長

「今回なんでここまで4か月、5か月時間がかかったのか不思議な感じはする。遺族にとっての生活再建はスピードがすごく大事、早めに審査して出るのであれば出していただく。」

中竜夫さん

「これから生活していくために必要なのはやっぱりお金だから、年金だけではやっていかれんし。今までかあかしていること俺がしているけど…どういえばいいかわからん」

発災からまもなく5か月が経とうとする中、被災者の苦悩が癒えることはありません。

「申請」と「対策」2つの柱

防災の専門家・木村拓郎さんによりますと、能登半島地震での災害関連死について、いま「申請」と「対策」この2つの柱が重要だということです。「申請」というのは自治体への災害関連死に伴う弔慰金の申請のことで、想定されるケースとしては、被災した高齢の親を息子や娘が自分の住む場所に避難させ、能登と離れた場所で数か月後に亡くなった場合。

▼地震から日が経ったことや、▼被災地と離れていること、▼避難を勧めた立場から申請しない遺族がいるのではという懸念です。

しかし、木村さんは申請に期限は設けられておらず、被災地との距離が足かせになることはないとし、「関連死の人数を正しく把握することが将来の地震対策に直結するとし、少しでも疑わしい場合はぜひ申請してほしい」と呼びかけています。

災害関連死の申請は自治体によって窓口が違うので県のホームページで確認をお願いします。

木村さんによると、東日本大震災の福島県の事例では災害関連死で亡くなった人のうち発生から半年以内が5割、それ以降が5割と半々になっていて、高齢化率の高い能登でも危機感を持つべきだと強調します。

対策としては孤独を感じさせず、ストレスをかけないこと。仮設住宅の順番を待っている方も多いと思いますが、2次避難などで住まいを転々とするのは最も危険なことだとも指摘します。

他愛もない会話が孤独感を打ち消し関連死の防止にも繋がります。災害関連死は「救えたはずの命」と言われます。

残された遺族にとっても取材した中さんのように後悔の念は尽きません。リスクは今も続いているということを忘れないでください。