日本人選手の活躍が難しいとされる中量級で世界を驚かせた男がいる。2009年にWBA世界スーパーウェルター級暫定王座を獲得したのち、本場ラスベガスで“世紀の番狂わせ”の主役となった石田順裕だ。日本人選手にとって別世界でしかなかった中量級のトップ選手としのぎを削った石田とは、いったいどんなボクサーだったのだろうか。本人の言葉とともに、波瀾万丈のボクシング人生を振り返る。(全3回の1回目/#2、#3に続く)

「ボクシングが嫌で仕方なかった」気弱な少年時代

石田順裕の代名詞といえば2011年4月9日、世界のボクシングの心臓とも言える米ラスベガスのMGMグランドガーデンアリーナで行われたジェームス・カークランド戦だろう。無名の日本人ファイターが無敗(27戦27勝24KO)のミドル級ホープに初回TKO勝ちを収めたのだから、世界が驚いた。アメリカの老舗ボクシング誌『ザ・リング』がこの試合をアップセット・オブ・ザ・イヤーに選出したことからも、その衝撃の大きさがよく分かる。

石田はこの試合をきっかけに飛躍を遂げ、スター選手のポール・ウィリアムス、WBOミドル級王者のディミトリー・ピログ、そしてWBAミドル級王者のゲンナジー・ゴロフキンと海外で対戦。日本人が厚い壁に阻まれ続けた中量級で、確かな足跡を残したのである。

だが、決して順風満帆なボクシング人生を歩んだわけではなかった。現在は大阪府寝屋川市で寝屋川石田ボクシングクラブを開く48歳は、柔和な笑顔を浮かべながら自らのボクシング人生を語り始めた。

「ボクシングは小学生のとき、父親に無理矢理やらされたんです。気が弱い子で、父親は何とか気を強くさせたいと思ったみたいですね。だから最初、ボクシングは本当に嫌で、嫌で、仕方がなかったんですよ」

憂鬱な気持ちでジムに通う少年はやがて才能を磨かれ、高校は大阪のボクシング名門校・興國高に進学。高校選抜で全国優勝に輝いた。さらに進学先の近畿大ではキャプテンを務め、国体2位の成績を収めた。ところが、石田は大学卒業と同時にあっさりとグローブを置く。他の多くの学生と同じように就職し、児童養護施設で働き始めたのである。

「先生は試合に出えへんの」「じゃあ出てみるわ」

「プロでご飯を食べていくのは難しいですから、大学を出るときにプロという選択肢はなかったです。もともと自分に自信のあるタイプでもないので……」

児童養護施設には、さまざまな事情で家族と暮らせない小学生から高校生までが生活していた。石田は施設に住み込み、同僚と2段ベッドで寝起きしながら、子どもたちの面倒を見た。しばらくすると、ボクシング部に所属する高校生から「昔ボクシングをしていたなら教えてほしい」と頼まれる。これが大きな転機となった。

「その子から『先生は試合に出えへんの』と言われて、『じゃあ出てみるわ』と。それで2日しか練習せずに全日本社会人選手権に出たら、優勝してしまったんですよ。次の年の全日本選手権も“旅行気分”だったのに3位に入った。それからですね、プロ入りを考えるようになったのは」

練習は「しなかった」というよりも、できなかった。石田は児童養護施設で働きながら、社会福祉主事という資格を取るために、夜は学校に通って勉強していたのだ。ボクシングの練習をする暇はない。それでも大会に出て、アマチュアのトップ選手と互角以上に渡り合うことができた。心の中で動くものがあった。

「同級生の本田秀伸がプロで日本チャンピオンになって、大学で同期の興梠貴之も活躍していた(のちに日本王者)。彼らからの刺激もありましたけど、やっぱり施設で『ボクシングを教えてほしい』と言ってきた子の存在が大きいですよね。あの子がいなければ、社会人選手権にも出ていない。プロには行ってなかったと思います」

2年半ほどで仕事を辞め、石田はプロボクサーとしての道を歩み始めた。とはいえ志はそれほど高くもなく、「日本チャンピオンくらいになれたらいいな」くらいの気持ちだったという。世界チャンピオンなど、夢のまた夢だった。

キャリア序盤で連敗「早く引退してミット持ったれ」

2000年5月にプロデビューすると、アマチュアでの経験がものをいい、翌01年3月には東洋太平洋スーパーウェルター級王座を獲得。しかし初防衛戦で敗れ、たちまち低迷してしまう。4カ月後の日本タイトルマッチで敗れて連敗を喫し、翌02年も東洋太平洋タイトルマッチ、日本暫定王座決定戦に連敗。キャリア序盤で、早くもボクシング人生の危機に陥った。

「最初に東洋を取って、『これはいけるんちゃうか』と思いましたけど、いま考えたら会長のマッチメークでタイトルを取らせてもらったようなものでした。ジムでは当時、徳山昌守さんが世界チャンピオン。自分は2番手だったのに、後輩の小島英次や山本大五郎に抜かれて、スポンサーの方から『早く引退して大五郎のミット持ったれ』なんて言われて、何とかお願いして現役を続けさせてもらっているような……。あのころはきつかったですね」

このころの石田は「勝負弱い」というイメージを引きずっていた。身長187センチと体格に恵まれ、スピードがあり、テクニックもある。潜在能力はだれが見ても高く、だからこそ勝ちきれない姿は「歯がゆい」と感じさせた。だれよりも歯がゆい思いをしていたのが本人であることは、言うまでもないだろう。

くすぶっていた2003年9月、日本タイトルを10度防衛したベテラン、大東旭とのノンタイトル戦が組まれた。ちょうど結婚が決まって間もないころで、「絶対に負けられない」と考えた石田は、のちに練習の拠点となるアメリカへ行くことを決意した。

「大一番でいつも負けていたので、とにかく変わらなアカンと。藁をもつかむ思いでアメリカに行ったんですよ。正直なところ、別世界というくらいレベルが違うと思っていましたが、向こうの選手とスパーリングをして『けっこうオレもいけるやん』という気持ちになれた。自信になりましたね」

苦難を乗り越え、34歳で世界王者に

大東戦で判定勝ちを収め、長いトンネルを抜け出したかに見えた。ところが、試練はまだ終わらない。2試合後、3度目となる日本タイトルマッチでクレイジー・キム(金山俊治)に惜敗。ポイントでリードしながら、6回に喫したダウンから崩れてしまった。

「ああいう倒され方をしたのが初めてで、ショックというかビックリして、気持ちがポキッと折れてしまって……。ハートの弱さが出ました。そのあと病院で『脳がむくんでいるよ』と言われ、引退も考えました。でも、やっぱり悔しくて、ここでは終われない、もう一度チャレンジしたい、と」

石田は「自分を変えたい」と思いながらリングに上がり続け、2005年に「B:Tight!(ビー・タイト)」という新設された賞金トーナメント戦に出場して優勝。06年にようやく日本タイトルを獲得し、2度の防衛を成功させる。

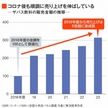

そして09年8月、マルコ・アベンダーニョとの決定戦を制してWBA世界スーパーウェルター級暫定王座を獲得。プロ入りから9年の歳月をかけ、デビューしたときには考えもしなかった世界王者に輝いた。年齢は34歳になっていた。

「うれしかったんですけど、周りの人たちが苦労してチャンスを作ってくれたのが分かっていたので……。どちらかといえば、ホッとしたという気持ちが強かったです」

そう振り返る石田は初防衛に成功後、WBA世界スーパーウェルター級の正規王座をかけ、メキシコでリゴベルト・アルバレスと対戦し、1-2判定でベルトを失った。苦難を乗り越えて世界をつかんだキャリア、そして年齢を考えれば、みなが納得する“引退のタイミング”だった。

このとき、石田のボクシング人生がここからダイナミックに動き出そうとは、だれも想像していなかった。

<第2回に続く>

文=渋谷淳

photograph by JIJI PRESS