連載「斎藤佑樹、野球の旅〜ハンカチ王子の告白」第53回

プロ8年目の2018年、斎藤佑樹は一軍でひとつも勝つことができなかった。それでも、北海道日本ハムファイターズは斎藤と契約を交わした。6年連続での年俸ダウンながらもチャンスを得た斎藤は、プロ9年目を迎えることとなった。そんな斎藤に、栗山英樹監督は新たな活路を見出そうとしていた。

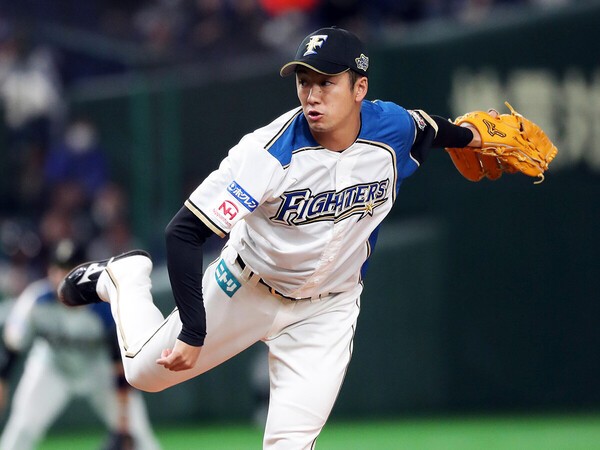

プロ9年目、オープナーで新たな活路を見出そうとした斎藤佑樹 photo by Sankei Visual

【ありがたかったオープナーでの起用】

新たな生きる道......それがオープナーでした。先発が5イニング以上を投げるというのではなく、先発は試合の頭から短いイニングを抑えればいいという考え方のもと、たとえば1イニング、あるいは打順のひと回り、3回までを抑えることが期待される起用法です。

思えば早実の時、和泉(実)監督がよく言っていたんです。過去、早実にはプレッシャーを感じ過ぎて先発を苦手とするピッチャーが多かったけど、先発ピッチャーに何かアクシデントが起こったとき、急に「おまえ、すぐ行けるか」と準備もせずにマウンドへ送り出すと、なぜかいいピッチングをするピッチャーが多かったんだと......つまりは、いいピッチングができるかどうかは気持ちの持ちようなんだという話でした。

栗山監督からオープナーのことを聞いた時、僕は和泉監督のこの話を思い出しました。だから、先発で行くよりも2番手でいったほうが気持ち的にラクに試合へ入れるんじゃないかという、栗山監督なりのピッチャーのメンタリティを考えてくれての起用法なのかなと感じました。

当時の僕は、どんな場所でもいいから一軍で投げるチャンスがほしかった。たまに一軍に上がって、結果を出さなきゃと緊張して力を発揮できず自分の思うようなピッチングができなくなる......その繰り返しでしたから、一軍での場数を踏みたいという気持ちがありました。先発でも中継ぎでもいいから1球でも多く一軍で投げれば、その雰囲気に慣れて、試合への入り方も変わってくると思っていたんです。だからオープナーという起用法をしてもらうことで、一軍で投げる環境をつくってもらえたのはすごくありがたいことでした。

2019年は30代になって迎えた初めてのシーズンでしたが、フィジカル面には自信がありました。たとえば、ファイターズの春のキャンプではシャトルランのタイムを計るんですが、そこでも僕は若い選手に負けていませんでした。

シャトルランというのは50メートルを走って往復、そのまま40メートルを往復して、最後に30メートルを往復するというキャンプでの毎年の恒例行事なんですが、これ、すごくきついメニューなんです。それでも僕はピッチャーのなかではずっと1番か2番でした。

毎年、キャンプが終わったらタイムが貼り出されて、誰が1位だったかという話で盛り上がります。当然、野手が速くて、でも僕はいつも上位で、30歳を超えた年もピッチャーのなかでトップをキープしたんです。僕は若い立野和明とか、当時はルーキーだった柿木蓮、田中瑛斗と一緒に練習していましたが、彼らが加藤武治(当時は二軍の)ピッチングコーチから「走れ、走れ、もっと走れ」とハッパをかけられるなか、「斎藤、アイツらに走るところ、見せてやってくれよ」なんて乗せられて、つい一緒に走っちゃっていました。

若手のランニングって量も多いしスピードもあるし、メチャメチャしんどいんです。でも30歳を超えるとランニングメニューは個々に任されることが多くて自分を追い込むのが難しかったので、(1つ下の)浦野(博司)を誘って「よし、行こうぜ」なんてカッコつけて走っていました。

ただ、実際に若い子たちと一緒に走ると、僕は彼らを置いてきぼりにできたんです。そうすると加藤コーチがすかさず柿木や瑛斗に「おまえら、30歳に負けてんじゃねえよ」って、さらなるハッパをかける材料を提供していた(笑)。僕にとってもそうやってほぼ100%で走る機会を得られるのはありがたかったし、なにより楽しかった。どちらかと言えば、「今、フィジカル、メチャクチャいいじゃん」と思っていましたね。

【今でも思い出す安達了一への1球】

そしてこのシーズン、僕は開幕戦で中継ぎとして登板したあと、チームの6試合目に先発しました。仙台での東北楽天ゴールデンイーグルス戦でしたが、最初から打順のひと回りというオープナーの役割を伝えられていました。

でも、その期待に応えることができませんでした。初回、茂木(栄五郎)と銀次さんに真っすぐを打たれてしまいます(いずれもタイムリー)。2回もツーアウトを取りながら1番の田中和基を歩かせたところで交代......結局、打順のひと回り、バッター10人に投げて3点を失ってしまいました。先発を任せてもらったのはこの試合だけで、その後は中継ぎやショートスターターの第2先発という役割に回ることになります。

? 投げるのは1イニングから、第2先発の場合は3イニング、球数にすると最大60球くらいまででした。4月から5月にかけてはおもに中継ぎ、その後、二軍でもいい状態をキープして、7月に一軍に戻った時には第2先発として3イニングを任せてもらいました。

それなりの結果もついてきていたんですが、夏のオリックス・バファローズ戦(8月6日、札幌ドーム)で、安達(了一)さんに痛恨の一発を打たれてしまいます。あの日は堀(瑞輝)がオープナーとして先発、僕が第2先発として2回から登板することになっていたんですが、あの日のピッチングのことは、なぜかよく覚えています。

とにかくフォーシームがすごくよかったんです。指にしっかりとかかっている感覚があって、トラックマンの数字を見てもホップ成分が高かった。その時のフォームも、バッターがタイミングを取りづらく感じているのかなという印象を受けていました。だからその日に最初に対戦したバッターのひと振り目は、ほとんどがファウルになっていた印象です。だから自信を持って真っすぐを投げられていました。

4回、ワンアウト満塁から西野(真弘)に投げた真っすぐをレフトへ打ち上げられて、犠牲フライで1点。その直後の安達さんでした。西野も真っすぐに少し差し込まれた感じがあったので、安達さんにも初球、自信を持って真っすぐを投げました。

でもあの時の安達さんは、たぶん真っすぐを待っていたんでしょうね。高く浮いてしまった真っすぐを狙い澄ませたかのように振りきられて、打球はレフトスタンドへ......僕の安直な自信が裏目に出てしまったんです。少しずつ積み重ねてきたそれまでの結果を、1球で台なしにしてしまった、という意味で、あの安達さんへの1球は悔いが残りました。初球はフォークで入る手もあったんじゃないかと、今でも思ったりします。

【千賀滉大のフォークに近い回転数】

2019年のシーズンは2年続けて勝つことはできませんでしたが(11試合、0勝2敗、防御率4.71)、野球が楽しいと思えた一年でした。それはデータを生かしながらのピッチングをしようと意識して、野球に取り組めていたからだと思います。

たとえば安達さんに投げればよかったと思ったフォークにしても、アナリストから「回転数が千賀(滉大)のお化けフォークに近い」と言われていました。もちろん千賀の場合はあのスピードがあってこそのお化けで、僕の場合はスピードがないからお化け屋敷のお化けにもならないんですが(苦笑)、でも特徴のあるフォークだということは間違いないらしく、アナリストも「フォークを低めに投げておけばそう簡単には打たれないはずだ」とアドバイスしてくれていました。

あの頃のフォークは、優しく握って、手首を振って投げるイメージでした。スプリットのように深くしっかり握って、フォーシームと同じように投げて落とすのではなく、浅く挟んで、柔らかく握って、手首をしっかりと振る。そうするとボールが自分の腕よりも遅れて出てくる感覚があって、いい回転になると感じていました。

ホップ成分の高いフォーシームと、特徴のあるフォークを使えば、横へのツーシーム、カットボールを多投しなくてもピッチングを組み立てられる......そういう発見が楽しくて仕方なかったんです。データのおかげで、今まで溜まっていた恐怖心を取り除くことができたのかもしれません。初球に真っすぐを投げたら打たれる、高めに投げたらホームランになるという感覚になってしまっていたのが、データを見たら意外にそうでもないんですよね。長年の、ストライク先行の大胆なピッチングができないというところからようやく抜け出せそうな......でも、ちょっと遅すぎましたね(苦笑)。

* * * * *

プロで9年を終えたこのオフ、早大のチームメイトだったライオンズの大石達也が現役を引退した。しかし、戦友がユニフォームを脱いでも斎藤は野球をやめようとは思わなかった。戦力として必要ないと言われるまで、野球にしがみつく覚悟を持っていたからだ。そしてプロ10年目の2020年、世界中を新型コロナウイルスの脅威が襲うことになる。

次回へ続く

斎藤佑樹(さいとう・ゆうき)/1988年6月6日、群馬県生まれ。早稲田実高では3年時に春夏連続して甲子園に出場。夏は決勝で駒大苫小牧との延長15回引き分け再試合の末に優勝。「ハンカチ王子」として一世を風靡する。高校卒業後は早稲田大に進学し、通算31勝をマーク。10年ドラフト1位で日本ハムに入団。1年目から6勝をマークし、2年目には開幕投手を任される。その後はたび重なるケガに悩まされ本来の投球ができず、21年に現役引退を発表。現在は「株式会社 斎藤佑樹」の代表取締役社長として野球の未来づくりを中心に精力的に活動している

著者:石田雄太●文 text by Ishida Yuta