当時、Kenjiさんが受けた都道府県の「地方上級」の筆記試験のボーダーは6〜7割だという噂があったそうです。

対策が間に合わなかったKenjiさんは、初年度の受験は回避し、2浪目の試験に向けて勉強を重ねます。

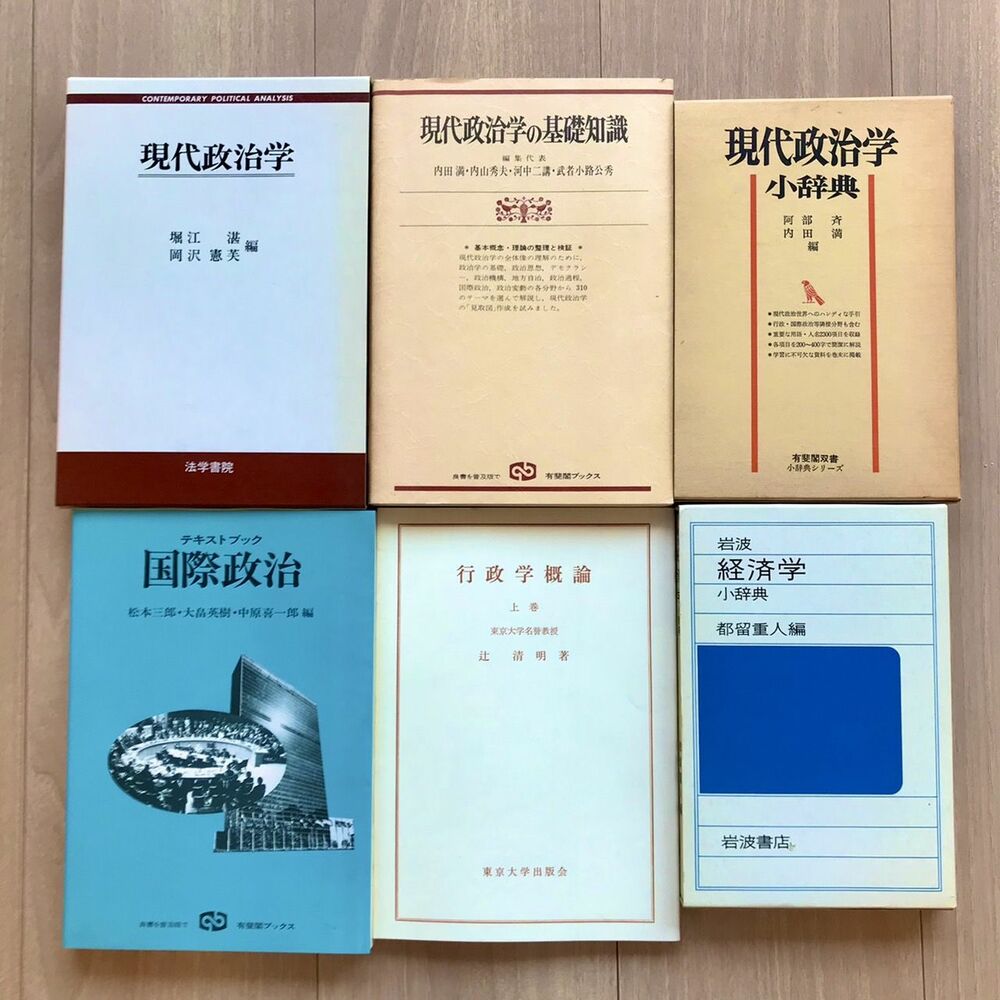

Kenjiさんが公務員試験で使った参考書の一部(写真:Kenjiさん提供)

Kenjiさんが公務員試験で使った参考書の一部(写真:Kenjiさん提供)

「実務教育出版の教材はやってしまったので、『憲法の頻出問題』『行政法の頻出問題』『民法判例百選I・II』などの参考書を使った勉強や、大学の経済学の基本書を復習しました。京産大の経済学部に通っていたときも、『貧しい家庭なのに、私学に行かせてもらっている』という負い目があったので、本を読み続けたのですが、そのおかげで基礎的な知識がついていてよかったですね。2年目には、産経公務員模擬テストの成績が、受験するたびによくなっていったので、合格できるかもしれないと手応えを感じました」

筆記は受かったものの、面接で落とされる

こうして2浪目に某県庁を受験した彼は、無事に筆記試験で好成績をたたき出し、筆記試験は合格することができました。しかし、残念ながら面接で落とされてしまったようです。

「面接は学問的な口頭試問ではなく、普通の民間企業がするような、一般的な受け答えを見る試験でした。ただ、それが難関でして、筆記試験を通過した者も面接で3割以上落とされてしまい、1次試験・2次試験合わせると、5倍くらいの倍率がありました。私が落ちた理由は、推測ではありますが、勤務していた企業と県庁が上層部でつながっており、若手の人材の引き抜きになるのでまずいと判断したのかもしれません」

落ちた理由がわからずに、絶望的な分析に思い至ったKenjiさんは、失意のどん底にいました。

しかし、それでも、「年齢制限までは諦めず、一生懸命勉強しようと思った」という理由で、3浪目のチャレンジを決意します。そして勉強を続け、成績を伸ばし続けていた彼は、県庁の筆記試験の合格で自信を持ったこともあり、さらなる高みを目指して、日本を代表する難関試験といわれる国家公務員一種試験の受験を決意しました。