筆者の居住していたアパートのごみ分別はかなりいいかげんで、①の中に②③の資源物が多々混入されていた。

それを収集業者が自らの倉庫に持ち帰って機械や人の手で選別して資源を抜き取り、それ以外のものを清掃工場に搬入して焼却する形となっていた。

ダブリン空港(アイルランド)に設置されていたごみ箱も3つの色分けで分別を促していた(写真:筆者撮影)

ダブリン空港(アイルランド)に設置されていたごみ箱も3つの色分けで分別を促していた(写真:筆者撮影)

日本人にとってはごみの分別は当然となっており、いわば日本の文化であると言える。一方、海外では日本のような細かな分別は求められていないため、日本で行われている分別の習慣がなかなか身につかないのかもしれない。

芽生えてほしい「お互いに」思いやる精神

とはいえ、その地域に住む限り、自治体が定めたルールに従ってごみの排出を行ってもらう必要はある。

ごみの排出曜日を守り、しっかりとごみを分別し、自分たちのごみステーションを綺麗に使用するのは、身の回りの環境を清潔に保つことにもなる。

またそのことは、ごみの収集を担う清掃職員の方々への敬意を払うことにもつながる。これらは日本の文化であり、多文化共生のためには、外国人から日本型の一連のごみ排出方法を尊重してもらう必要がある。

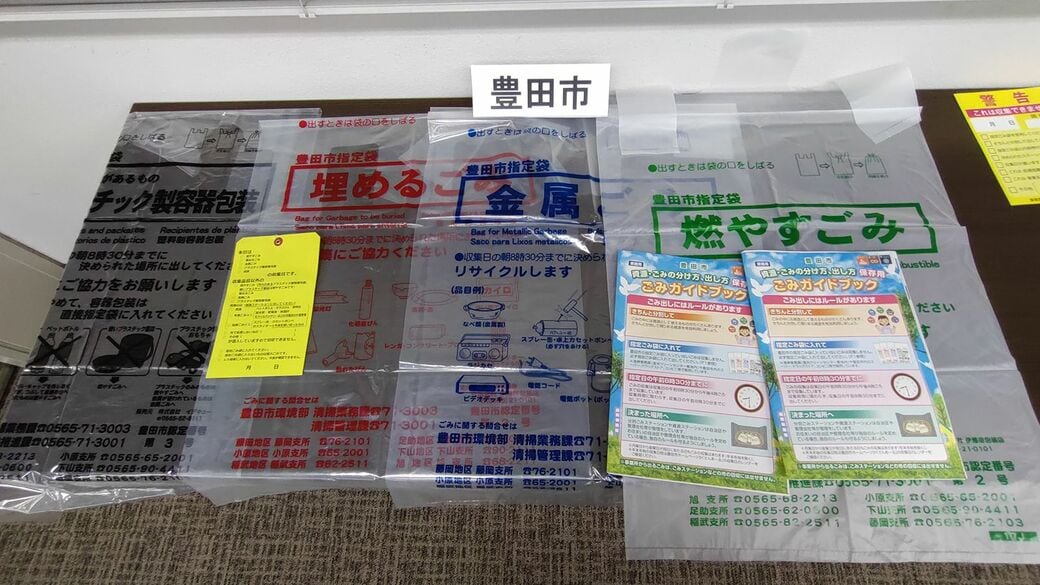

豊田市の一般家庭用・指定ごみ袋(写真:筆者撮影)

豊田市の一般家庭用・指定ごみ袋(写真:筆者撮影)

「ルールを守ってもらえないならば守らせる」という方向に舵が切られてしまう前に、外国人であっても「郷に入っては郷に従え」の意識を持ち、自発的に異文化を学ぶ意思が芽生えてほしい。

同じ意味で「When in Rome, do as the Romans do(ローマにいるときは、ローマ人のするようにせよ)」という英語のことわざがあるのだから。

また、自治体としては、分別の案内だけでなく、分別する理由や意味を粘り強く説明し続けてほしく思う。外国語を駆使して説明する清掃職員の登場にも期待したい。

著者:藤井 誠一郎