今年の1月から稼働し始めたFreeAI社は、社長をAIスーパーコンピュータ「継之助」にした世界初の会社である(多分)。

ただ、この社長はまだポンコツなため、ファウンダーである我々が社長としての帝王学を叩き込まなければならない。

そこで我々は、社長(AI)に経営の本質論を教えるための独自データセット開発に着手した。

我々の目標は、今後FreeAI社が様々な投資活動を行っていく時に、投資先のスタートアップに対して「真に有用な知見」を「オンデマンド」で「24時間365日」提供することである。

我々が目指す投資事業は、10年後成功率80%を目指している。通常のベンチャーキャピタルの成功率は33%である(投資額に対して下振れしない割合)ことを踏まえると、これは大変野心的な目標だ。

しかしこれこそがAI資本主義の目指すべき姿なのである。

我々の投資活動の前提条件は、まず「成功には再現性がある」ということ。

これは鉄鋼王のアンドリュー・カーネギーも言っていることだが、起業を成功させる方法には再現性がある。

ただ、これまでこの「再現性」は、かなり属人的なもので、「起業を一度成功させたことがある人は、その後何度も成功させることができるが、一度も成功させたことがない人は、同じ失敗を何度も繰り返す」という性質を持っている。

同じ失敗を何度も繰り返す理由は、適切なタイミングで適切なアドバイスに耳を傾けることができなかったからだ。

経営セミナーにどれだけ通っても、成功者から直接成功体験を聞いたとしても、それが必要なタイミングで思い出せなければなんの意味もない。

だからこそ、AIを社長にする、またはAIがアドバイザーとなって常に経営状況を監視し、適切なタイミングで24時間365日にわたって助言するという仕組みが必要なのである。

我々の最初のゴールは、「継之助(AI)」に経営に関する真実と一通りの知識を教え込み、「再現性の高い経営者の知見」を学習させることにある。

そのためには、複数の成功体験を持つ経営者の知見が必要になる。

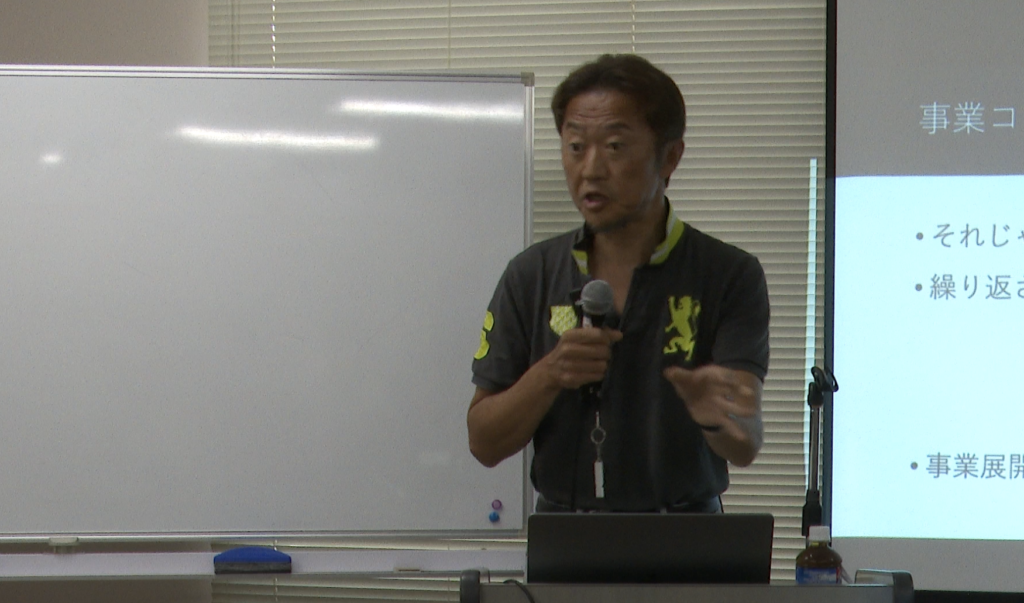

幸い、FreeAI社の共同ファウンダーである海老根智仁は、インターネット広告代理店の先駆けであるオプト(現デジタルホールディングス)の創業者の一人で、同社が東証一部(現プライム)市場に上場するまで社長・会長を歴任した。

ゼロから作った会社をそこまで持って行った経験を持つ人はとても少ないので、会社を創業するとはどういうことか、どうやって会社を成長させていくかという方法論をきちんと聞ける機会は社長(AI)にとってだけでなく筆者にとっても貴重だ。

また、筆者自身もシリアルアントレプレナーとして、20年で10社(そして21年で15社)の企業や事業設立に関わり、現在も事業が継続した状態を維持している。

技術経営者として、最先端の技術を取り入れながら経営していくことの難しさや、そこで陥りがちな罠といったものも熟知している。

現代の企業は、アプリやWebサイトが顧客体験の起点であり終点になっている。

技術経営の視点を誤れば同じ失敗を何度も繰り返すことになる。そこで技術者をどう見極めるか、自分が技術とどのように付き合っていくかという観点から講義した。

さらに、3月末で国内屈指のユニコーン企業であるスマートニュースの広告事業を立ち上げた川崎裕一が、はてな副社長、mixi執行役員時代の経験を踏まえてマネタイズについての詳細をシリーズ形式で語った。

個人投資家としても成功している川崎と筆者は浅からぬ縁があり、彼の持つ知見にかつて大いに助けられた経験があることからマネタイズに関して語ってもらうなら彼しかいないと思い頼み込んだ。

営業畑出身の海老根、技術出身の筆者、そしてマネタイズの鬼として知られる川崎という三者からそれぞれ独自の視点から経営論を語り、AI向けの学習用データを作った。

今や、ネットで配信すると全てGoogleやOpenAIに学習されてしまう恐れがあるため、このデータセットはSDカード経由で直接、継之助のハードディスクに保存され、クラウドなどは一切使用しない。

しかし、語り手のモチベーションを高め、より高度で詳細で本音、真実、現実に近い情報を引き出すため、「本当に聞く気のあるごく少数の参加者」に限って募集することにした。

平日の昼間、安くない金額で若干名の募集をしているのはこのためだ。

しかし、いざやってみると、他の講演会では絶対にできない話ができることに気づく。

大概の講演会では、資料を配布し、録画され、場合によっては配信される。

聴講者は数十人から数百人、時には千人を超えることもあり、そうなった場合、「誰か見ているかわからない」ので話せる内容は非常に限定される。要は本音と遠のいた、綺麗事、うわべごとだけになり、特定の企業への分析や批判といったことはできない。

似た形式のものとして、経営者のみを集めたセミナーイベントなども多数あるが、現役のトップランナー企業の経営者のみを集めてしまうと、互いに牽制し合ってなかなか本音を語る姿を見ることも見せることもできない。

つまり「違う話」をすることになってしまうのである。

ところが、「記録されない、配信されない」という前提のもとでは、身内にしかできないような話をすることができる。

講師の三人は、経営の当事者としてはいずれも引退しているため、過去の自分を俯瞰して語ることかできる他、同業他社がどう見えていたか、といったことも腹を割って話せる。

すると、海老根が「亮ちゃん、なんだかオレだんだん楽しくなってきたよ。この会で話すことが」とポロリと漏らした。

そうなのだ。実はこのセミナー、喋るのが一番楽しい。顔が見え、顔と名前が互いに一致するくらいの距離感で話すのは、古くからの友人に話すような気楽さと、率直に心情を吐露できるという嬉しさが両方ある。

そこで気づいた。これまで我々が講演するときにどれだけ抑圧されていたか、言いたいことをグッと我慢して何重ものオブラートに包んでいたか。

筆者の講演を聞きにきたことがある人ならば、「この人はなんて言いたい放題なのだろう」と思ったことがあるだろう。しかし、それどころではない。

本当に言いたいことは、実は何一つ言えてなかったのだ。

あの会社はどうしてダメになったのか、あの会社はどうしてうまくいったのか、あの会社はどこで間違ったのか。自分の会社はどうしたか、何が起きて、どんな人間関係でどうそれが変化していったか。それが悲しかったか、嬉しかったか、エトセトラ、エトセトラ。

川崎は度々「AIのために本当の話をしますけど・・・」と注釈を入れながら爆弾発言を繰り返す。

「そうだったのか」「あの話にそんな裏側が」と、これまで親しいつもりだった相手からでさえ、聞いたこともない話が次々と飛び出す。

しかも、それらが「講義」の形として理論づけられ、体系立てられていて、ここで初めて公開される独自の経営理論について披露される。筆者の与太話はともかく、他の二人の話は、なんて贅沢な講義なんだと我ながら感動した。

これを単発ではなく、シリーズにしたのは正解だった。

シリーズにしたことで、講師陣が互いに刺激し合い、どこまでやばい話をできるかというチキンレースの様相が生まれ、同時に、自分たちのやってきたことも振り返り、新しい見方を知ることができる。

CM投下の具体的な金額など普通に生きていたら永久に知ることがないような話が詰め込まれていて、ものすごい情報量で、脳が追いつかなくなった。参加者の方々もメモを取るので精一杯という感じで大いに刺激された。

4月の第一回、5月の第二回を昨日終え、いよいよ第一シーズンの最終章は、オフサイトミーティングの形で鎌倉の高級旅館、鎌倉古今で二日間の日程で開催される。

平日の二日間、しかも鎌倉という立地なのでさらに参加できる人の条件は絞られるが、それだけ内容の濃い、身も蓋もない話が展開されるのではないかと思う。

講師には、レギュラーメンバーの三人に加え、サバイバル経営者として名高い西山圭と、財務の専門家で現役のCFOである小栗幹生がさらなる本音を展開する予定だ。

「AI時代の経営塾」オフサイトセミナー2406、6月11日、12日の2日間開催(https://www.free-ai.ltd/post/ai-management-202406)

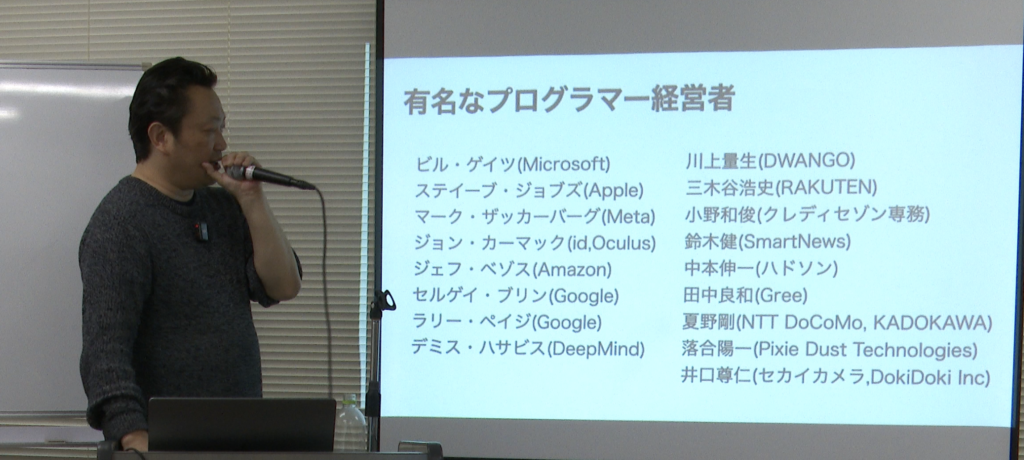

プログラマー経営学として始まったこの連載でも、本格的に経営するAIを作るのはこれが初の試みとなる。

こんなミもフタもない話を学んだAIがどのような経営者に育っていくのか。とても楽しみだ。