ライオンからキャットに?

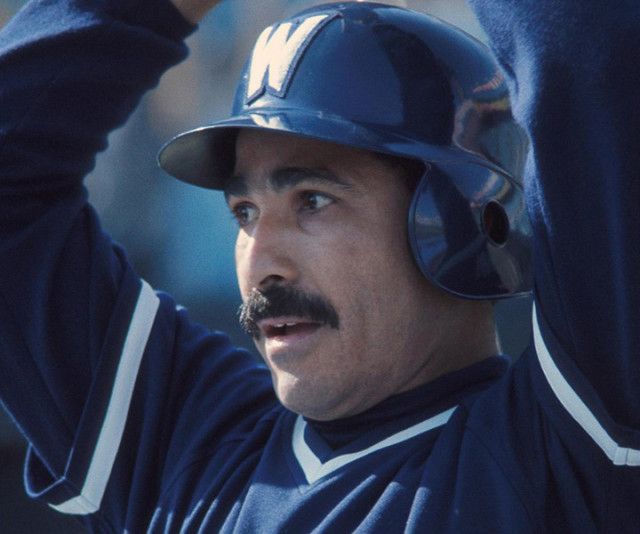

長打力はなかったが攻守に安定感あるプレーを見せたミヤーン

なにかと長打力、特に本塁打を求められがちな助っ人の打者たち。一方で、攻撃は最大の防御、ということなのだろうか、守備に関しては大目に見てもらえる傾向も少なからずあった。ただ、打っても長打力よりも堅実さ、安定感に特筆すべき持ち味があり、それでいて守備にも長けている助っ人が多かったのが大洋、現在のDeNAにいた助っ人たちだ。その中でも、もっとも印象的だったのは、フェリックス・ミヤーンではないだろうか。

当時、少年たちに人気だった特撮ドラマの主人公に似た風貌で「ライオン丸」と呼ばれたジョン・シピンも攻守に秀でた助っ人だったが、シピンが巨人へ移籍したことで、その穴を埋めるべく大洋が獲得したのが、その俊敏な二塁守備からメジャーで「キャット」の異名を取ったミヤーンだった。思えば同じネコ科の異名だが、確かにシピンは豪傑っぽい印象があり、それに比べれば、おとなしめな外見の助っ人。ただ、打撃フォームは異色だった。バットを短く持って寝かせ、小首をかしげるように構える。これも、どこか猫っぽい雰囲気があった、ということもできるかもしれない。

1年目の1978年こそ右肩の故障もあって万全のプレーができたとは言い難かったが、2年目に真価を発揮。その79年は36歳になるシーズンで、98試合の出場にとどまったものの、打率.346で首位打者に輝いた。これは大洋の歴史では初の首位打者という快挙でもある。ちなみに、このシーズンは自己最多となる6本塁打を放っている。前年は2本塁打、ラストイヤーとなる翌80年は4本塁打で、3年間のプレーで通算12本塁打だった。この本塁打の少なさも、ある意味では助っ人として特筆すべきものかもしれない。

さらには、三振も極端に少なかった。首位打者の79年は20三振で、自己ワーストの三振率.049。規定打席には届いていないが、107試合に出場した80年は12三振のみだった。3年間で通算52三振で、三振率.041。首位打者のタイトルが輝かしいことは間違いないが、こうした小さな数字たちも、ミヤーンの凄味を静かに、かつ雄弁に物語っているように思える。

写真=BBM