「遺言書」は、相続トラブルを防ぐために作ったほうがよいと分かってはいても、自分の家は作らなくても大丈夫そうと思っていませんか?家族の仲がよく大きな財産がなくても、相続トラブルは起こることがあります。

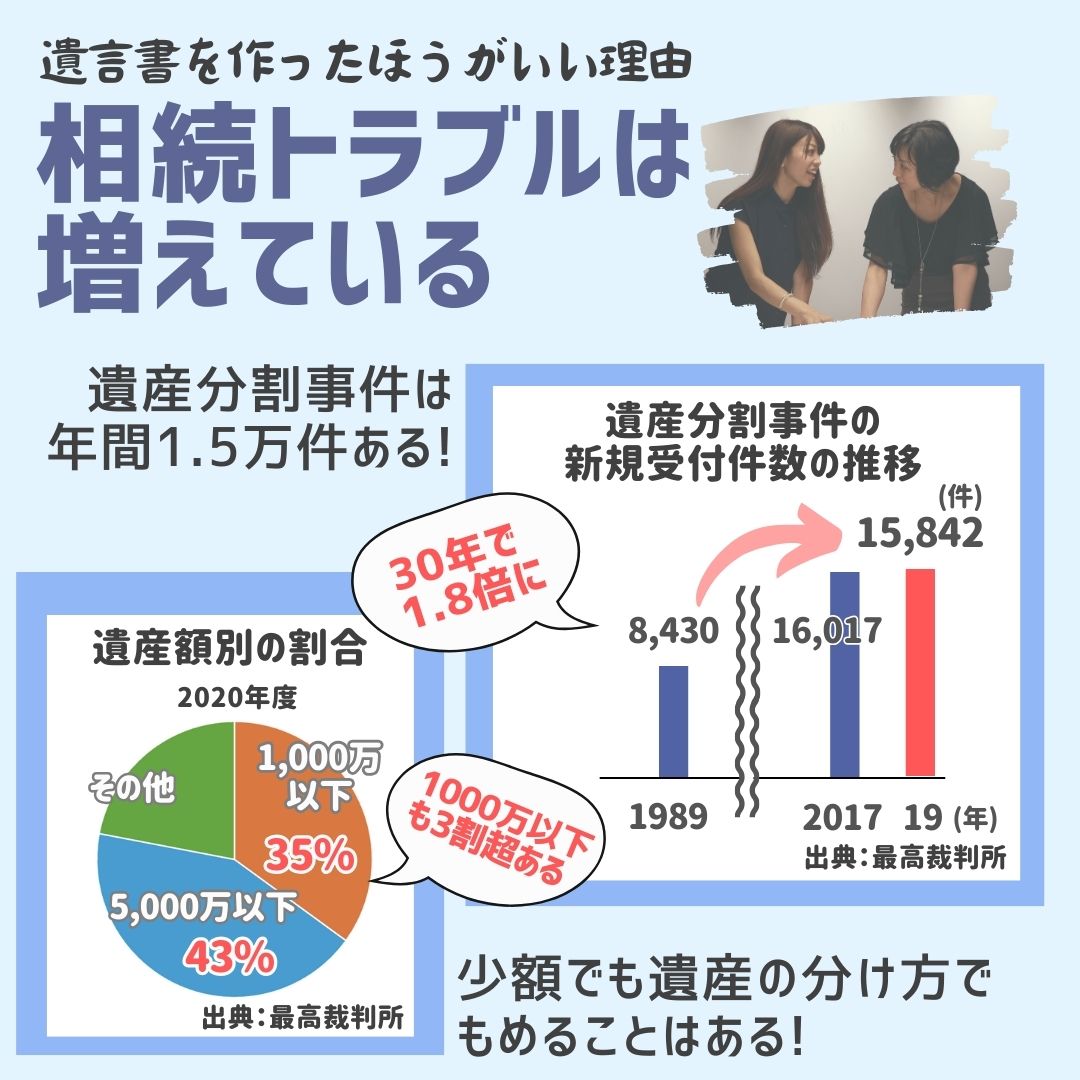

■相続トラブルは増えている

相続のトラブルは、昔と比べて増えています。遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合に、家庭裁判所に調停などを申し立てることになりますが、その件数は、1989(平成元)年に8430件だったのが、2019年には1万5000件以上になっています。

2019年の死亡者数は約138万人だったので、相続でもめて調停になった割合は約87件に1件ということになります。

「トラブルになるのは、財産がたくさんあるから」と思われがちですが、決してそんなことはありません。調停となったケースの遺産額を見てみると、1000万円以下が3割以上あります。少額でも、相続トラブルは起こります。

そのため、たとえ財産が多くなくても、相続トラブルが起きるかもしれないと考えて、備えておいたほうがよいでしょう。

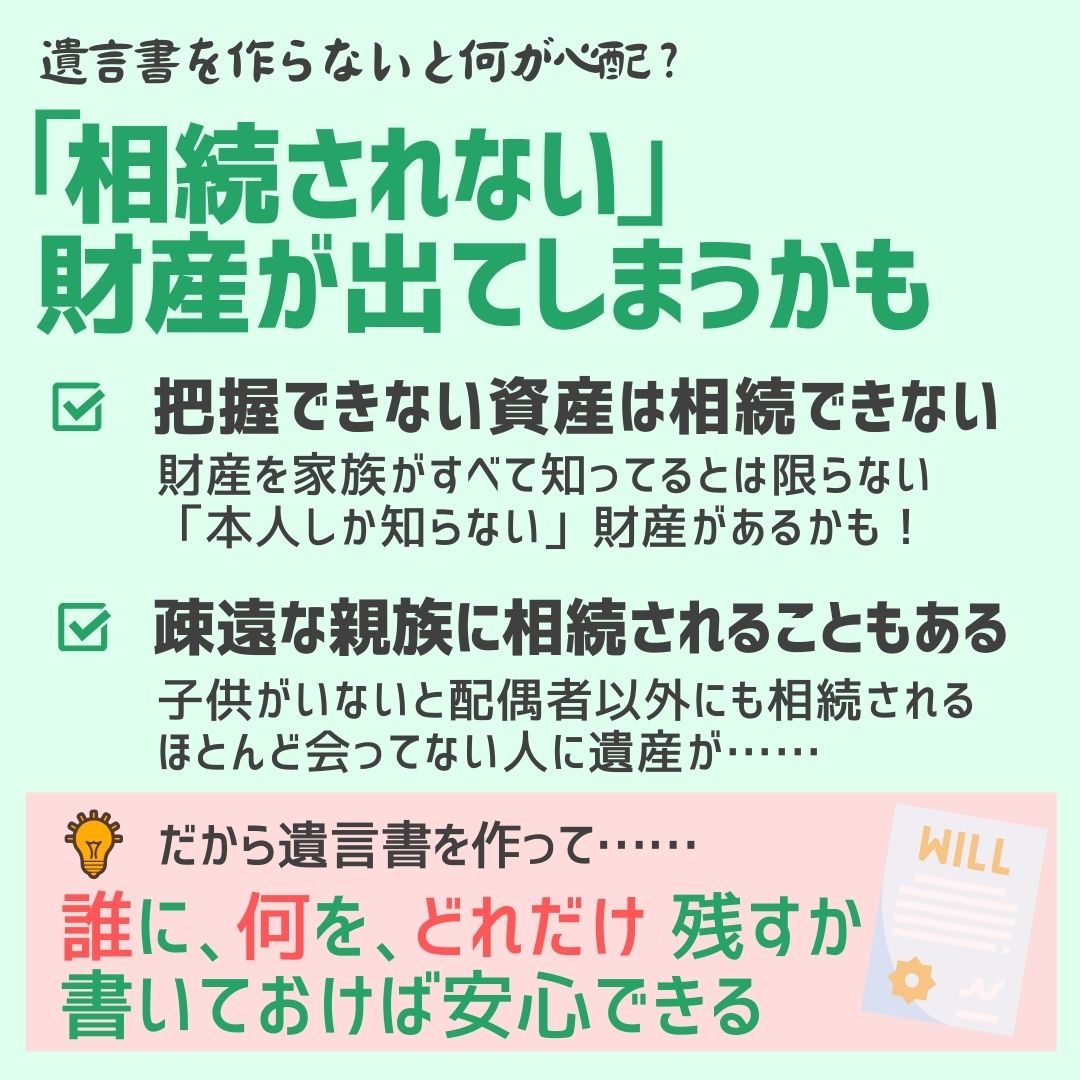

■遺言書を作らないと何が心配?

遺言書を作らないと、「誰に」「何を」「どれだけ」残すかがはっきりしないためトラブルになりがちですし、家族が把握していない財産が忘れ去られてしまう可能性があります。

また、被相続人に子供がいない場合は、配偶者以外も相続の対象になり、あまり会っていない疎遠な親族に財産が渡ってしまうこともありますが、遺言書でこうした事態も避けられます。

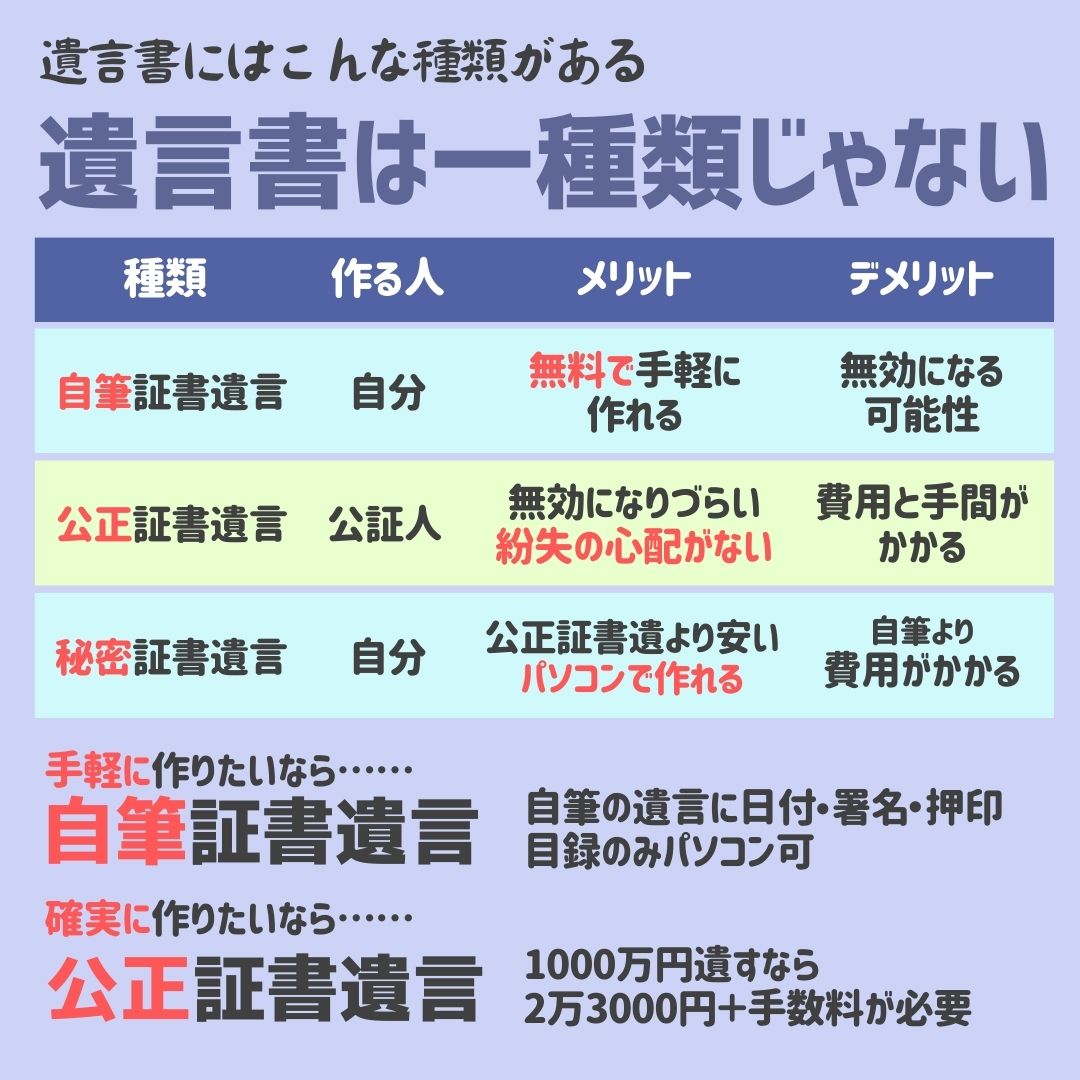

■遺言書にも種類がある

遺言書は、大きく分けて次の3種類があります。

・ 自筆証書遺言

・ 公正証書遺言

・ 秘密証書遺言

「自筆証書遺言」は、基本はすべて手書きで作ります(財産の目録だけはパソコンで作れます)。すべて自分で作れるので無料で手軽な反面、内容に不備があって無効になったり、なくしてしまったりするリスクがあります。

2022年の改正法施行により、法務局が自筆証明書を預かってくれる「自筆証書遺言保管制度」が始まったので、なくすリスクが心配なら利用するとよいでしょう。ただし手数料が3900円かかります。

「公正証書遺言」は、公正役場へ行き、公証人に遺言の内容を口頭で伝えると、内容を文章にまとめてくれるもので、これが遺言書の原本となり、保管もしてくれます。メリットは、専門家が記述するので無効になる心配が少ないことですが、デメリットは手間と費用がかかる点です。作成費用は、対象となる財産額によりますが、3000万円超5000万円以下なら2万9000円です。

そして、「秘密証書遺言」は、自分で作った遺言書の存在を公正役場で証明してもらいます。遺言書は自分で作成し保管し、公正役場が遺言書の存在を証明してくれます。自筆証書遺言と公正証書遺言の中間にあたるようなものです。費用は手数料1万1000円と、証人ひとりあたり5000円〜1万円かかります。

手軽に作りたい場合は「自筆証書遺言」、確実に財産を残したいなら「公正証書遺言」が選択肢になるでしょう。

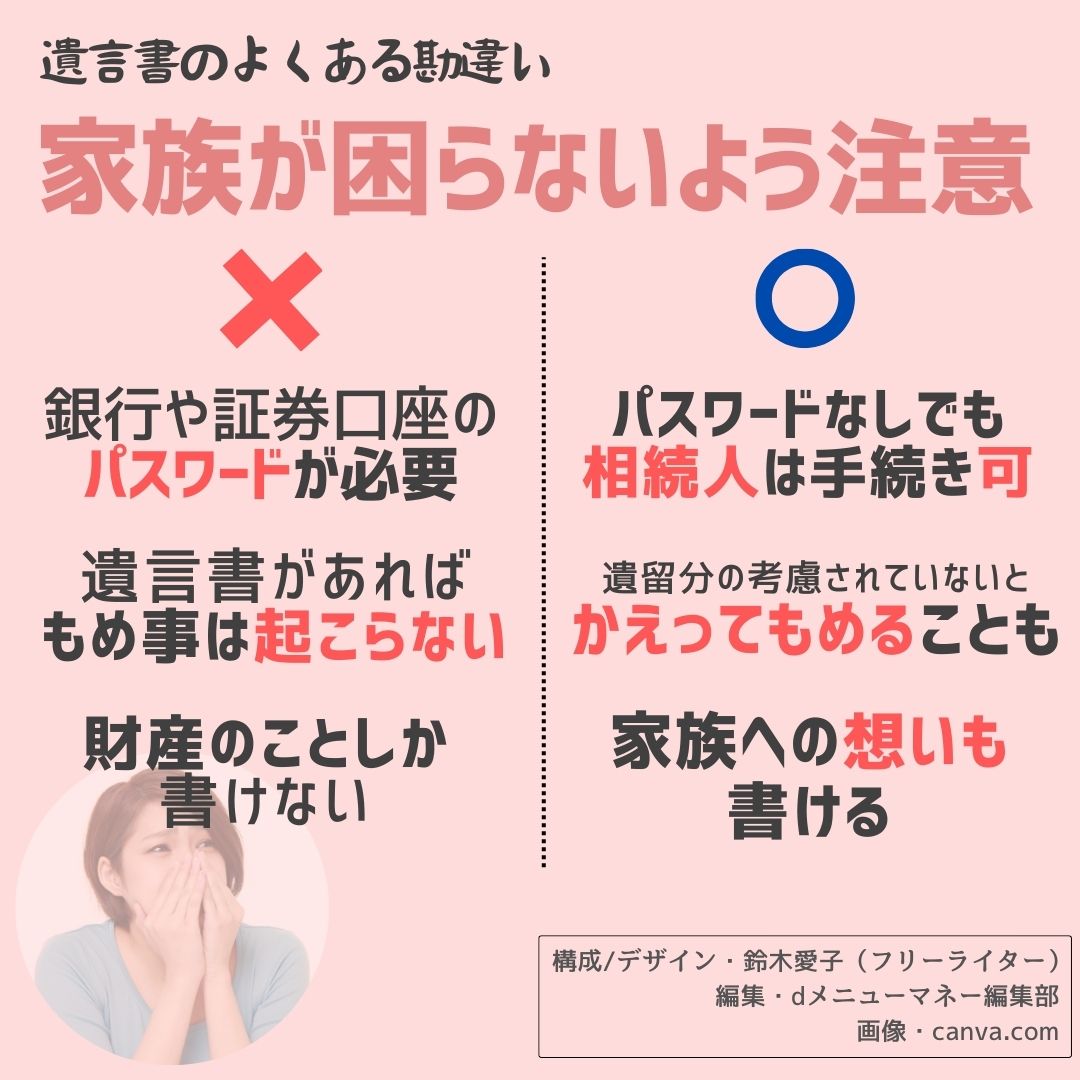

■遺言書のよくある勘違い

遺言書を作るにあたっては、財産の目録を作成し、どこに何の資産があるか家族が分かるようにしますが、この時、ネット銀行や証券口座のパスワードは不要です。生前にパスワードが漏れてトラブルになる可能性もあるので、パスワードは伏せておきましょう。

また、遺言書があっても、トラブルに発展することもあります。そこで重要なのは、遺言書に財産の分割方法だけ記すのではなく、なぜそのように分割したのかという考えを、家族・親族への想い、感謝の言葉とともに記しておくことです。これによって、残された家族の気持ちも落ち着き、トラブル解消につながることがあります。

遺言は一度作っても、作り直せます。遺言書を作ることで、自分の財産の棚卸しになりますし、将来の家族の関係に想いを馳せる機会にもなります。関心があるなら、一度作ってみてはいかがでしょうか。

構成・デザイン・鈴木愛子(フリーライター)

編集・濱田 優(dメニューマネー編集長)

画像・canva.com