近年そのメカニズムが次々と科学的に解明され、注目を集めている「東洋医学」。2024年5月19日(日)放送のNHKスペシャルでも「東洋医学を〈科学〉する 〜鍼灸・漢方薬の新たな世界〜」と題し、研究の最前線が紹介されました。その番組制作に携わっていたのがNHKメディア総局でチーフ・ディレクターを務める山本高穂さんです。山本さんが、島根大学医学部附属病院にて臨床研究センター長を務める大野智さんと執筆、東洋医学の謎に迫った著書『東洋医学はなぜ効くのか ツボ・鍼灸・漢方薬、西洋医学で見る驚きのメカニズム』から一部を紹介します。

* * * * * * *

体を取りまく361種のツボ

鍼灸の話を進めるうえで、最初におさえておく必要があるのが「ツボ」です。

肩こりのツボ、腰痛のツボなど、皆さんの身近でもよく知られていると思いますが、正しくは経穴と呼ばれ、鍼灸治療にとって基本となる体の場所のことを指します。

実はツボにはさまざまな種類があるのですが、2008年にWHOが中心となって、361種のツボを標準経穴として公表し、それが世界中の鍼灸治療の基本となりました。

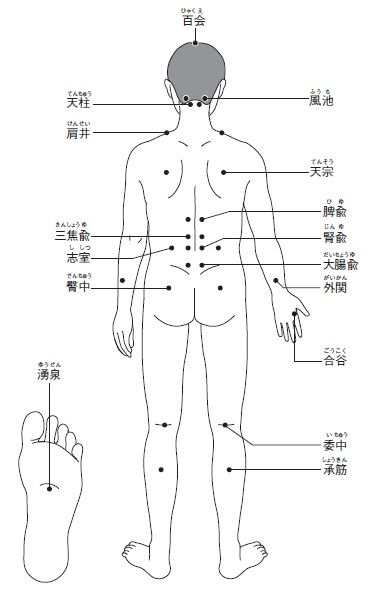

例えば頭の頂点付近にあり、ストレス改善などに使われる百会(ひゃくえ)。

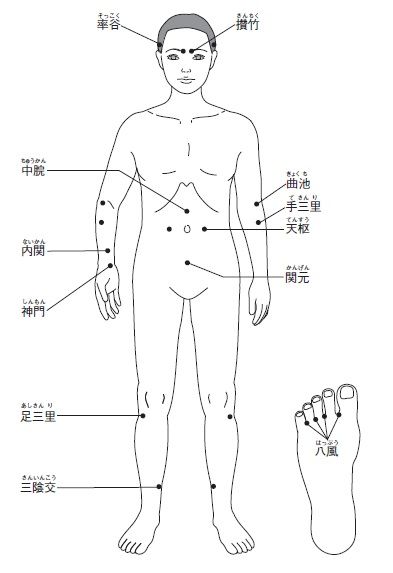

【図】ツボの例その1

また、背中のウエストラインにあり、腰痛改善効果があるとされる腎兪(じんゆ)。

そして、内くるぶしの少し上にあり、冷え症の改善に効果があるとされる三陰交(さんいんこう)など、全身にくまなく分布しています(図)。

【図】ツボの例その2