ゴールデンウイークに入ったばかりのうららかな午後。少なくない子どもたちも含め、1000人を超える観衆の集まったスタンドには、サッカーを楽しむ熱量があふれていた。待ちに待った景色が、ようやくこの街の日常に溶け込み始める予感は、間違いなくある。

「長岡の地へこういう素晴らしいチームに来ていただいて、これが毎年続いていくことで『サッカーの街、長岡』になっていってほしいですし、我々のチームや選手たちも、何とか憧れられるようになってきてくれればなって思いますね」

自らもこの長岡の地で高校時代を過ごし、今は母校のサッカー部で指揮を執っている古沢徹監督は、そう口にして穏やかに笑う。辿り着いた高校年代最高峰の舞台。帝京長岡高校のスタッフと選手たちは、プレミアリーグで戦うことの意味を日に日に実感している。

アウェイの開幕戦に敗れ、初めてのホームゲームでは快勝。再びアウェイで黒星を喫して、臨んだ2度目のホーム開催となる一戦。長岡市ニュータウン運動公園に迎えるのは、一昨年のプレミアリーグ王者でもあるサガン鳥栖U-18だ。

「毎週末が全国大会みたいな感じなので、モチベーションは全員が間違いなくありますし、週末のために平日の厳しい練習を積んでいくしかないということはみんなわかっていると思うので、苦労は買って出るじゃないですけど、しんどいトレーニングにも自分から飛び込んでいく感じかなとは思っています」と話すのは山本圭晋。日々の練習に漂うポジティブな雰囲気を、このキャプテンも敏感に察していた。

前節の米子北高校戦はミス絡みの失点もあり、1-2で敗戦。その反省も心に刻み込んだ選手たちは、「米子さんとの試合はちょっとフワッとしてしまったので、手綱を締めて、選手が自分たちで話していきながら、この1週間は本当に頑張って練習してくれました」と古沢監督も認めるように、ホーム連勝へと改めて気持ちを引き締め直す。

試合前には、帝京長岡の下部組織に当たる長岡ジュニアユースFCの子どもたちがエスコートキッズを務め、両チームの選手たちと一緒にピッチへと歩を進めていく。自身も長岡ジュニアユースFCでプレーしていた遠藤琉晟は、「なんか、変な感じです(笑)。何とも言えない感じですね。でも、試合前に別れる時に子どもから『頑張ってください』と言われて、メッチャかわいかったです」と“後輩”との時間を嬉しそうに思い出す。

「エスコートキッズのJY(長岡ジュニアユースFC)の子たちは、帝京長岡のグラウンドで練習している子たちですし、親近感もより湧きますね。自分も憧れてもらえたら嬉しいです」(柳田夢輝)「長岡でやるからこそ、エスコートキッズと一緒にピッチに入れるのだと思うので、自分たちのプレーを少しでもカッコいいと思ってくれる子どもたちが増えるなら、ありがたいことやと思います」(山本)。ホームゲームに対する強い想いは、他の選手たちにも芽生えているようだ。

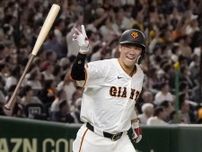

「今日のゲームは気持ちの入った良いゲームでした」と指揮官が振り返ったように、この日の試合は帝京長岡の好パフォーマンスが、とにかく際立った。前半のうちに柳田と安野匠の2トップがそれぞれゴールを記録。「守備も集中して、攻撃もうまく点が獲れたりして、良い前半だったと思います」(遠藤)。最初の45分間で2点のリードを奪う。

後半にも「試合前から『ゴールを決めたい』とは思っていた」という遠藤が、“後輩”たちの前でファインゴールを叩き込めば、山本を中心とした守備陣も身体を張って、鳥栖U-18の攻撃をシャットアウト。「あれだけ守備の帰陣のスピードも徹底してできれば、そう簡単にはやられないと思うので、この90分間の中でさらに成長してくれている感覚ですね」と古沢監督も手応えを感じる内容で、強敵を3-0と撃破。試合後にはピッチで戦った選手たちと、スタンドから声援を送り続けた控えメンバーに加え、長岡ジュニアユースFCの小中学生たちが、一緒に勝利を喜び合った。

今から約20年前。まだ帝京長岡のグラウンドでひたすらボールを追いかける高校生だった古沢監督は、その頃と今のチームを取り巻く環境について、こういう違いを話してくれた。

「1つ上の川上(健)コーチも含めて、僕らの頃は(谷口哲朗)総監督に『目標は日本一だ』と言われても、まったくイメージができなかったですし、帝京長岡だと言っても『ああ、“東京の帝京”じゃないんだ』と笑われていた時代があったわけです」

「でも、今の選手たちには『君たちは日本一をイメージしようと言ったら、多少イメージを描けていると思うから、そのイメージを大事にしよう』ということは毎日言っています。『イメージできることは絶対に実現するから、信じて毎日一生懸命トレーニングしよう、毎日ゴハン食べよう、毎日サッカーやろう』と言っている中で、ここからもうひと伸び成長してほしいですよね」

大学在学中から長期休暇の際には母校の練習に顔を出し、卒業後は地歴公民科の教員を務めながら、サッカー部の後輩たちの指導に当たっている古沢監督には、以前から携えてきた揺るがぬ信念がある。

「僕は自分が大した指導者だと思っていないので、情熱を持って指導していくところしか、たぶんストロングがないんです。だからこそもっともっと勉強しなくてはいけないですし、自分が歩みを止めないようにしないとなって。10年後も、20年後も、それこそ選手と一緒に、同じ熱量でボールを追いかけていたいなという所に尽きますね」

あるいは既に指導者を志していたという、高校を卒業したばかりの頃に描いていたよりも、遥かに素敵な“20年後の景色”が、古沢監督を取り巻く環境には待っていたのかもしれない。ならば、みんなで切り拓いていくこれからの未来にだって、もしかしたら今の彼らが想像しているよりも、ずっとずっと素晴らしい“20年後の景色”が広がっていないなんて誰が言えようか。

実はこの日のエスコートキッズの中には、古沢監督の愛息が顔を連ねていた。プレミアリーグを戦う日常は、きっと街の景色にも少しずつ影響を与えていくに違いない。帝京長岡がこの地に根付かせてきた緑のDNAは、確実に、脈々と、次の世代を担う者たちへと受け継がれている。

文:土屋雅史

![「きもの鈴乃屋」の旧運営会社(株)平河[東京]が破産申請](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/tsr_net/s_tsr_net-1198589.jpg)