2024年3月24日、倉敷市下津井にしもつい横丁がオープンしました。

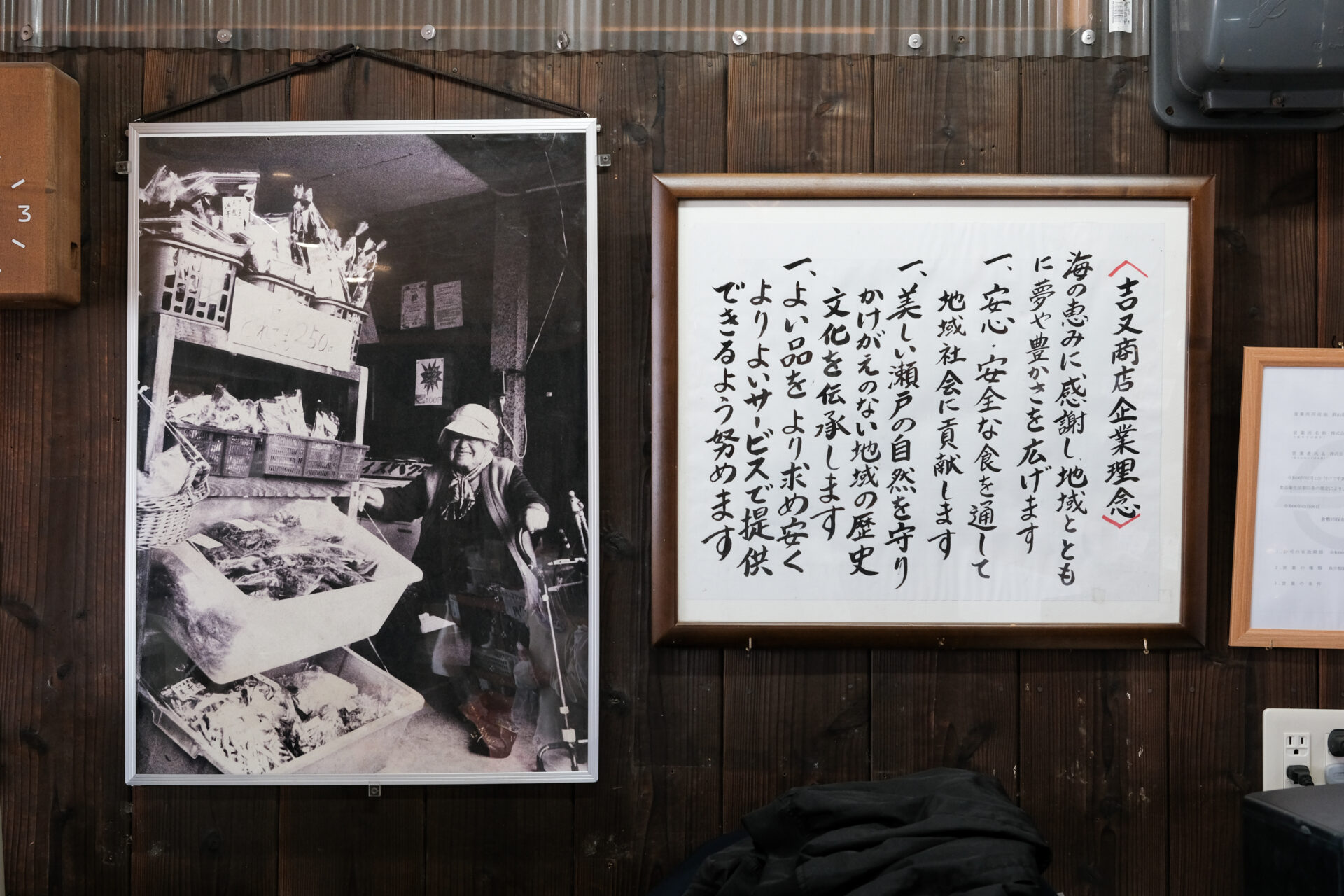

明治から続く青果問屋が、時代とともに下津井のわかめなどを扱う海産物屋に。そして、吉又商店のガレージ跡を下津井でチャレンジしたい人たちと手を取り合いながら運営するしもつい横丁へとリニューアル。

時代の変化に合わせて、下津井の町とともに歩み続ける吉又商店、そしてしもつい横丁を取材しました。

吉又商店だけでなく、下津井でチャレンジしたい人たちが手を取り合う横丁へ

ガレージのような店先は吉又商店時代と変わりませんが、運営方法や内装に変化がありました。

どのように変化したのか、紹介します。

吉又商店は、1952年頃(昭和27年頃)からわかめなどの海藻を扱う商いをしていました。

しかし、観光客や地元の人が鮮魚などを気軽に手にできない状況を見て、一念発起。吉又商店だけでなく下津井でチャレンジしたいさまざまなお店が出店できるよう、1か月の店舗改修。

2月1日から段階的に「しもつい横丁」としての運営をスタートし、3月24日にオープニングイベントを開催しました。

しもつい横丁では、以下のようなお店が自分たちのペースで出店しています。

- ひじき飯やたこコロッケといった海の幸を味わえるお店

- 地元で人気のパン屋

- 下津井の海苔を使ったたい焼き

チャレンジを後押しするための店舗改修

変化したのは、運営方法だけではありません。内装もリニューアルが進められました。

大きく変わったのは、蔵です。

しもつい横丁内で調理をしたいお店にも対応できるように、内装のリフォームをして調理の営業許可も取得。

壁は、土壁塗りのワークショップを開催して横丁に集う人たちの手で塗り、当日は私も参加しました。

土壁塗りは現在ほとんどおこなわれていない技術だそうで、専門職の参加者も熱心に土壁塗りの技を学んでいました。

その他にも、横丁内の至るところになまこ壁を貼り付けるなど、昔ながらの町屋の雰囲気を残しつつさまざまな出店者が心地良く使えるよう工夫を重ねています。

しもつい横丁の楽しみかた

しもつい横丁は、楽市楽座のように新しい出店者が気軽に出店できる横丁です。そのため、日々出店者が変化します。

また、鮮魚部の鮮魚もその日によって入荷する魚が異なるため、吉又商店の店主である余傳吉恵(よでん よしえ)さんが定期的にInstagramのリール(短尺動画)で「今日の横丁風景」を更新。

リールを見てしもつい横丁を訪れるお客さんも多いのだとか。特に週末はマルシェのようにさまざまなお店が集まるので、賑わっています。

買ったものをその場でさばいてもらう

新鮮な魚を食べることに憧れはあるけれども、さばくのはなかなかハードルが高く感じますよね。

しかし、しもつい横丁の鮮魚部では、購入した魚を無料でその場でさばいてもらうこともできます。

実際に魚をさばくようすも見学できるので、大人も子どももつい夢中になって眺めてしまいます。

持ち込みの魚を捌いてもらうのは有料になります。鮮魚部と個別に相談してください。

買ったものをその場でいただく

鮮魚を含め、しもつい横丁で購入したものはその場で食べられます。横丁の真ん中に机と椅子があるので、出店者やほかのお客さんとコミュニケーションを取りながら食べるお客さんの姿も。

お客さんがその場で商品を食べて感想をくれることは、出店者のやりがいにもつながっているとのこと。消費者にとっても、生産者の顔がわかる食べ物は安心感がありますよね。

イベントのない週末のしもつい横丁を訪れた日もお客さんで賑わっていました。しもつい横丁が下津井にできて良かったことを聞いてみると「鮮魚部に捌いてもらった魚が美味しくて通っている」「今日は、このお店が出店すると聞いて訪れた」など、生産者の想いが直接伝わる場所として機能していることが分かりました。

店名、運営方法を変えて改装をした「しもつい横丁」。店主の余傳吉恵(よでん よしえ)さんにお話を聞きました。

「吉又商店」のガレージ跡を「しもつい横丁」へリニューアル

──吉又商店からしもつい横丁へリニューアルした経緯を教えてください。

余傳(敬称略)──

私はもともと学校で教員をしていました。そして、教員を辞めて吉又商店を家族から受け継いだんです。

吉又商店として下津井の海産物を扱いながら、「下津井ブランド」を後世に残したいと思っていました。そのためには下津井に人が集まってもらわないといけないですよね。

せっかくなら、港町だし鮮魚店を作りたい、下津井に集う人たちにとって、いろいろなことに挑戦してもらえる場にしたいと思い、「しもつい横丁」として再スタートすることにしました。

下津井の地で、地産地消を実現したい

──吉又商店時代は、どのような活動をされていたんですか。

余傳──

吉又商店は、明治時代から青果問屋を営んでいました。下津井は「下津井回船問屋」と呼ばれる回船問屋の集まる町だったんです。

陸運業が発達し、商業のありかたも変化して、吉又商店も青果から海産物へと商いを変えました。

また、下津井は人口減少とともにかつての町の賑わいが失われていき、豊かな魚食文化自体が衰退し、人々の生活から失われてしまう危機に直面しています。

そこで、下津井の大切な魚食文化と、それにまつわる人々の暮らしの記憶が失われることを防ぎ、食文化から見る地域の魅力を再発見し、町の賑わいを再び取り戻していこうとする「下津井Sea Village Project」に取り組みました。

下津井Sea Village Projectでは、「おさかなを使ったおうちレシピ展示会」をしたり下津井の魚食文化を集めたレシピ集を発行したりしました。

この活動を通して、下津井の町の賑わいには地産地消の仕組みが必要だと感じたんです。

──「しもつい横丁」にはどのような店がありますか。

余傳──

しもつい横丁は、楽市楽座のような場です。

鮮魚部と乾物を扱う吉又商店は毎日オープンしています。港町下津井だからこそ新鮮な魚が身近に手に入る環境を作りたかったので、念願の鮮魚部を迎えられて安心しています。鮮魚は、その場でさばいてもらって食べられますよ。

お店の奥にある三宅君のたいやきと下津井「蔵」珈琲kulan〈クラン〉は、常設ですが不定休となっているので、掲示などで営業日を確認してご利用ください。

また、週末はマルシェのようにいろいろなお店に来てもらっています。

鮮魚の入荷状況や不定休のお店の開店情報、週末の出店状況は吉又商店のInstagramで発信しているので、参考にしてください。

しもつい横丁を挑戦の場として使ってほしい

──週末のマルシェの運営体制を教えてください。

余傳──

週末の出店は、地域おこし協力隊の中臣さくら(なかとみ さくら)さんに任せています。

なぜなら、彼女がいずれ自分のお店を持ちたいと考えていると聞いているからです。

私自身、吉又商店を経営してきていろいろな失敗をしてきました。でも、失敗を繰り返すことで得られることはたくさんあると感じています。だからこそ、このしもつい横丁で出店者のコーディネートを通して将来につなげてほしいと思っています。ここなら多少失敗しても、私たちがついていますからね(笑)

出店者にも、しもつい横丁を活用してもらいたいと思っています。漁師さんには、漁をしながら自分のタイミングで獲れたものを気軽に売りに来てもらいたいですし、新しく商売にチャレンジしてみたい人には、まずこのしもつい横丁への出店からスタートしてもらいたいです。

2024年3月に開催したオープニングイベントは、出店のイメージを持ってもらえたらという意図もあって開催しました。

人の集う賑やかな場「下津井」を続けていきたい

──自分の商いだけでなく、次世代の育成まで。余傳さんの原動力は、何ですか。

余傳──

下津井をもっと魅力ある町にしたいというのが願いです。

それから、元教員の性(さが)なのでしょうか。次世代を応援したいという気持ちはとても強いです。挑戦したい人たちが集まると賑やかになりますよね。私は、賑やかな場が大好きなんです。

──「しもつい横丁」として再スタートして変化はありましたか。

ありがたいことに、毎日お客さんが来てくれて、週末はいろいろなお店が出店してくれています。こうやって人が集う場になってほしいと思って再スタートしたので、とてもうれしいです。

これからも、出店者さんやお客さんたちと共にこの横丁を盛り上げていきたいです。

──「しもつい横丁」の今後の展望を教えてください。

余傳──

下津井には、もともと住んでいる住民だけでなく中臣さんのような移住者も少しずつ増えてきています。住民と移住者、それからしもつい横丁に来るお客さんが集って打ち解け合うことによって、おもしろいことが実現するのではないかと漠然とした期待があります。

だからまずは、下津井をはじめとした倉敷の人にこの横丁を楽しんでほしいんです。

また、下津井は観光地としても力を入れています。瀬戸大橋を見上げる海町のしもつい横丁だけでなく、瀬戸大橋を見下ろせる鷲羽山もありますよね。瀬戸内海や下津井の町が見下ろせる鷲羽山からこの町を楽しみ、山からおりてきたらしもつい横丁で地元の人情と食を味わってこの町の暮らしの疑似体験をしてほしいです。

しもつい横丁でチャレンジしたい人も、しもつい横丁で暮らしを味わいたい人も、いつでも大歓迎しますよ。

おわりに

地元住民、観光客、これから新たなチャレンジをしたい人……それぞれにどのようなことを感じてほしいのか。下津井という町をどのような町にしていきたいのか。そのねらいを達成するために必要な環境として、吉又商店からしもつい横丁へと再出発させる。

お話の端々にねらいとその意図がちりばめられていて、元学校の先生らしい未来の描き方だと感じました。

しもつい横丁にも、教員時代の教え子がよく顔を出しに遊びに来るのだとか。

私も土壁塗りワークショップやオープニングイベントを含めて数回しもつい横丁に遊びに行きましたが、いつも出店者とお客さんが和気あいあいと盛り上がっていて、行くだけで元気をもらえます。

新たな挑戦をしたい人、挑戦する人を応援したい人、下津井の人情を味わいたい人、いろいろな人が集うことでさらに発展していくしもつい横丁の今後に目が離せません。

著者:高石真梨子

![[重賞回顧]自分らしくありのままに。絶妙なペース配分で美しく逃げ切ったアリスヴェリテが重賞初制覇〜2024年・マーメイドS〜](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33680.jpeg)