ビジネス環境の変化の加速とともに人材不足が深刻化する中、どの企業もかつてないほど真剣に組織開発や人材マネジメントに取り組んでいる。しかし、それらの取り組みは本当にうまくいっているのだろうか。 本連載では、衰退する組織が陥りがちな失敗パターンや、環境が変わっても失速せずに戦い続ける組織づくりのポイントを、人財育成・組織強化支援に取り組む坂井風太氏に聞く。

※本稿は、『THE21』2024年6月号より、内容を一部抜粋・再編集したものです。

変化に対応できる組織と、対応できない組織の違い

一時期隆盛を誇っていた組織が、急速に、あるいはいつの間にか、勢いを失うことがあります。多くの場合、急激な業績の悪化を引き起こす直接的な原因は、外部環境の変化です。

例えば、中国からのインバウンド需要で大きく業績を伸ばしたビジネスは、コロナ禍で一気に業績が悪化しました。パンデミックに限らず、顧客とりつくしによる開拓可能市場の消滅、自社を脅かす競合の出現、あるいは法規制やルールの変化による勝ちパターンの無効化といったことが起こることもあります。こうした外部環境の変化を乗り越えられるかどうかを左右するのが組織マネジメントです。

変化に適応できる組織と適応できない組織では、いったい何が異なるのでしょうか。衰退する組織に共通する特徴から探ってみましょう。

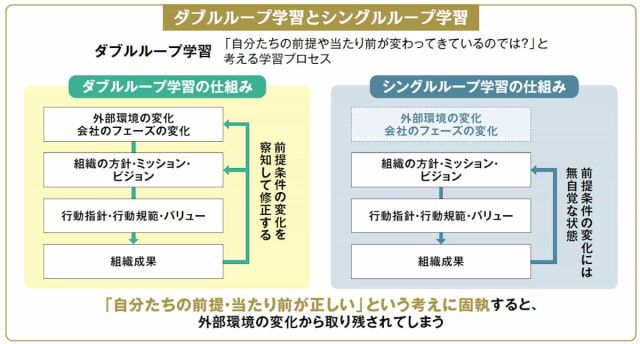

1つ目の特徴は、組織におけるダブルループ学習が阻害されていることです。 組織学習については、「ダブルループ学習」と「シングルループ学習」という考え方があります。過去の前提や常識そのものを疑い、新しい行動の枠組みを取り入れる学習プロセスが「ダブルループ学習」、既存の枠組みや過去の成功体験は正しいという前提で改善策を考える学習プロセスが「シングルループ学習」です。

例えば若手の退職率が上がるという出来事が起きた場合、ダブルループ学習では、「自社のマネジメント基盤・人財育成基盤が時代と合わなくなっているのではないか」と考え、自社の環境ややり方を見直します。一方のシングルループ学習では、「最近の若者は根性がない」といった考え方をします。

つまり、ダブルループ学習が回っている組織は外部環境の変化に対応して組織の変革を促すことができますが、シングルループ学習しかできていない組織では、外部環境の変化に対応できないのです。

「心理的安全性」が 「言ってはいけない」を加速

ダブルループ学習ができる組織になるために重要なのが、外部環境の変化を察知したときに、思い切って「これまでのやり方が通用しなくなっていませんか」と言える「心理的安全性」です。

ところが、日本ではこの「心理的安全性」が、シングルループ学習を加速させている面があります。 「それを言ったら場の空気が悪くなるから言ってはいけない」「誰かが傷つくかもしれないから、言わないほうがいい」といった、「周りを傷つけないための配慮」が、「心理的安全性」として受け止められてしまい、むしろ「言ってはいけない雰囲気」を加速させているのです。

そもそも、「心理的安全性」が本来の意義を発揮するためには、「心理的柔軟性」が必要です。心理的柔軟性とは、自分の考えが絶対的に正しいという前提に立つことなく、余白や柔軟性を持ってフラットに考えることです。

心理的柔軟性があると、何か課題が発生したときに、「これまでの前提や信念が、いまの状況に合わなくなっているのではないか」「自分が間違っているかもしれないから、異なる意見を聞いてみよう」といった考え方をすることができます。

ですから、心理的柔軟性の高い人々で構成された組織では、「私も間違っているかもしれないけど発言してみよう」という心理的安全性が発動するのです。

逆に、心理的柔軟性のない組織では、心理的安全性は生まれません。「一応話は聞くけど、どうせ私の考えが正しい」と考えているような人が多い組織では、「なんでも言っていいよ」と言われたところで、「どうせ聞く気もないくせに」という諦めにつながってしまうからです。

その状況下で、「うちの社員は危機意識が足りない」や「我々は変わらなければならない」と発言しても、社員としては「まずは、そっちから変わろうとしてください」となってしまいます。

特に、組織のトップがカリスマ創業者やそれに連なるオーナー家、あるいは新卒からの生え抜きばかりの場合、この傾向が加速します。カリスマ創業者やオーナー家の場合、その成功体験と権力には誰も何も言えませんし、経営陣が生え抜きばかりだと、外部目線がなくなり、自分たちのやり方に疑いを持ちにくくなるからです。

これは、レガシー系の大企業ではもちろん、新興企業でも起こり得ることです。むしろ、人の入れ替わりが激しい新興企業では、生存者バイアスや創業メンバーへの権力集中が生まれやすく、ダブルループ学習が阻害されやすくなります。そうなると、組織の成長は止まってしまうのです。

成果ばかり評価すると、負け癖がついた組織になる

衰退する組織の2つ目の特徴が、「間違わない人が出世する」という構造です。

個人の動機づけには、「業績目標アプローチ」と、「学習目標アプローチ」があります。業績目標アプローチでは成果が、学習目標アプローチでは挑戦による学びが評価されます。 どちらのほうが最終的に成果を上げるかというと、学習目標アプローチである、ということがこれまでの研究でわかっています。

学習目標アプローチでは新しい学び自体に価値があると考えるので、挑戦に前向きになり、メンバーが自己効力感を持って努力し続けることができるのです。

一方の業績目標アプローチでは、成果を出せば称賛されますが、肯定的な評価を得るために上手くできないことは避けるようになってしまいます。結果として、業績目標アプローチだけでは、負け癖がついた組織になってしまう恐れがあるのです。

これをもう少しカジュアルに整理したのが、キャロル・ドゥエック氏の硬直マインドセットと成長マインドセットです。

硬直マインドセットとは、「自分の能力は生まれつきのもので、今後も変わらない」とする考え方です。つまり、できる人は最初からできるし、できない人はいつまでもできない、と考えます。この考え方が加速すると、新しいことはやらない、できることしかやらない、ということになってしまいます。

これに対し、成長マインドセットとは、自分の能力は努力や経験によって高められるという考え方です。最初から完璧にできなくても、「自分にはのびしろがあるから、精一杯努力してみよう」と考えて挑戦することができます。

エリート化が招いた「マイクロソフトの停滞」

ところが、「間違わない人が出世する」組織では、「未知のことや上手くいかないことに挑戦しながら成長していく」という成長マインドセットが消えてしまいます。

マイクロソフト社は、GAFAの台頭を許してしまった停滞期の原因を、「マイクロソフト社が世界的な大企業になり、『間違わないエリート』が入るキャリアになってしまったからだ」と分析しています。

「あの企業に入れば『優秀な人』と見られる」と認識され、間違わない人が、間違いのないキャリアとして入る企業になると、成長マインドセットが消えていく、というんですね。

2014年に3代目CEOに就任したサティア・ナデラ氏は、社内に成長マインドセットがないことに気がつき、成長マインドセットを推進することで業績を回復させた、と言われています。もちろんそれだけでマイクロソフトが復活を遂げたわけではないと思いますが、実はこれ、私の実体験からしても、腑に落ちる話でもあります。

前職のDeNAでの体験ですが、モバゲー事業が当たり、企業が大きく成長して「就職人気ランキング」の上位にランクインするようになると、外資コンサル出身者のような、ピカピカの経歴の人たちが入ってくるようになりました。細かい論点を指摘できる人、誰もが納得できる説明が上手な人、といった、いわゆる「頭のいいエリート」たちです。

そうすると、新規事業としてあがってくるものが、ロジックがとてもきれいなものばかりになっていきました。過去のIR情報や市場データをもとに説明できるので、誰から見ても「正解」のように見えるんですが、実はそうやって説明できる事業は模倣性が高いので、競合も多く、大きく当たりにくいんですよね。

本来、新規事業というのは、他社がまだ気づいていない領域を攻めることです。不確実性が高い領域を攻めなければならないので、「合理的判断」とは異なる「決断」が必要になります。しかし、間違わない人、説明が上手な人が出世するような組織では、データ分析やロジックに基づいた合理的判断しかできません。これは優等生企業の罠だと思います。

そもそも、決断慣れした人材なんてほとんどいません。「イノベーション人材」を採用しても、「間違えたくない」という意思決定が行なわれる文化の中に入ってしまうと、本来の角を削がれて、「間違えたくない人」になってしまいます。

いくらかっこいいミッション・ビジョン・バリューを策定して「挑戦」をスローガンに掲げても、いくらコーチングで部下の主体的な行動を促そうとしても、「挑戦している背中を見せたこともないのに挑戦させる」ことは不可能なのです。

メンバーにとっての組織=上司がつくる小宇宙

では、そうした組織の硬直化を防ぎ、メンバーがダブルループ学習を回しながら活躍し続ける組織であるためには、どうしたらいいのでしょうか。 組織の機能不全は、経営、マネジャー、メンバーそれぞれの次元で起こります(上図参照)。

まず重要なことは、経営陣や中間管理職層が、組織理論や組織マネジメント理論をきちんと把握しておくことだと私は考えています。そうでなければ、起きている「現象」が、今後組織にどういうインパクトをもたらすかを予測できないからです。

一方で、経営者や中間管理職層が組織マネジメントの理論を学んでいれば、「最近組織が硬直化しているね→それはダブルループ学習が阻害されているからだね→それは心理的安全性がないからだね→それは心理的柔軟性が失われているからだね→じゃあこういう方法で解決できないか」と、共通言語を用いた議論ができるようになります。

しかし、組織理論の重要性は、特に経営層にほとんど届いていない、そもそも組織の課題に気がついていない、というのが事実です。その理由にも、いくつかのパターンがあります。

1つ目は、小宇宙理論。組織というものは、小宇宙の集合体で、視界は自分がいる小宇宙に限定されます。ですから、自分の周りの人がやる気満々に見えている場合は、組織全体がそうだと勘違いしてしまうのです。

ただし、経営者の場合は、視界に入っている相手も、やる気があるように「見せているだけ」、ということもあるでしょう。

この小宇宙理論は、マネジャーやメンバーの組織に対する認識にも当てはまります。組織はマネジャーがつくる小宇宙の集合体です。言い換えれば、「組織の実体」は、マネジャーがそれぞれの小宇宙の中でつくっているものなのです。 ですから、会社全体としては硬直化した中にあっても、上司とそのチームの士気が高ければ、メンバーは「うちの会社は士気が高い」と感じているでしょう。

逆に、「会社への不満や不信感」は、「上司への不満や不信感」が貫通したもの。現場の課題を解決しないどころか感知すらしない経営層や人事に対しては、メンバーは不信感を募らせていきます。 だからこそ、ミドルマネジャーを、「中間管理職」ではなく、「中核管理職」として、しっかり機能させることが、組織運営のためには重要なのです。

社長と社員の対話会は、無意味な「裸の王様の巡業」

2つ目は、アウトプットだけを見ていて、プロセスを見ていないパターン。成果だけを見て満足し、その成果が特定のメンバーの孤軍奮闘によって無理に出されたものであるといった、生産プロセスのひずみに気がつかないケースです。アウトプットを支えていたメンバーが離脱し、アウトプットが出なくなって初めて組織の課題に気がついても遅いのです。

3つ目は、自社の神話化。「自社だけは特別である」「この会社には優秀な人材しかいない」と思い込み、受け継がれてきたやり方に固執するパターンです。自社のカルチャーや「〇〇WAY」といった言葉がもてはやされ、「自社の方法論こそ至高である」と思い込んで心理的な鎖国状態をとってしまうと、優秀だった組織もやがて凡庸な組織へと転落していきます。

4つ目は単純な不勉強です。経営者同士のインナー・サークルでしか情報の流通がなく、しかも話すのはゴルフのことばかり、といったパターン。

5つ目は、裸の王様化。権力を持った相手には、誰も本質的な指摘をしてくれなくなります。名実ともにワンマンの企業もあれば、「社員と経営者の対話会」といったものを開催し、表面的な雑談に終始しているだけにもかかわらず、対外的には「風通しの良さ」をアピールして満足しているパターンもあるでしょう。

経営層は、危機感を持って組織マネジメントを体系的に学びましょう。「自分は様々な経営者から学んでいる」と豪語している経営者こそ、最も危険です。「今までと違うことを学ぶ」をしないと、むしろシングルループ学習を回しているだけだからです。 同じようなことを同じ人から学んだところで何も変わりません。

昨今の研究でも明らかになってきましたが、「心理的安全性」の先行要因は、「謙虚なリーダーシップ」と言われる資質です。簡単に言えば、自分の知識や能力の限界を認め、何からでも誰からでも学ぶ姿勢が大切であるという話です。

ただし、経営者だけが理論を学んでも、「組織は小宇宙の集合体」であるので、大して会社は変わりません。なぜなら、各小宇宙を見ている管理職内での「共通言語化」が必要だからです。

ここまで、組織が衰退するメカニズムについて解説してきました。次回は、成長し続ける組織であるためのマネジメントについて考えてみましょう。