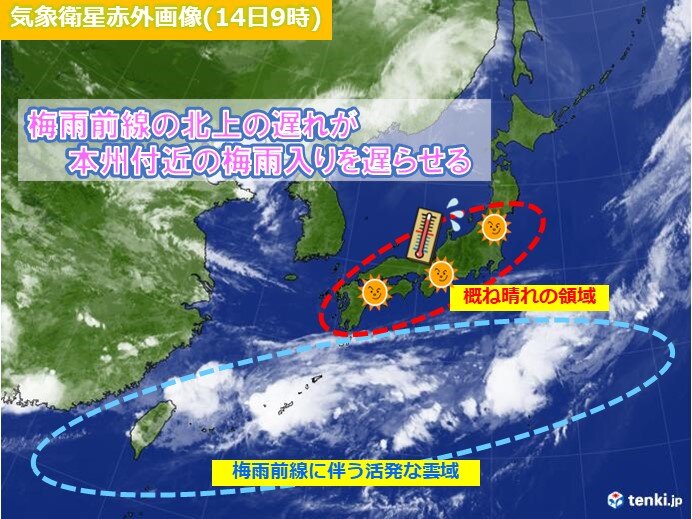

2024年の梅雨入りは、現時点では太平洋高気圧の北への張り出しが弱く、「梅雨前線の北上が遅れて平年よりは遅れる傾向」となっています。ただ、過去には極端な例外もありました。また、梅雨の期間と言えども降水原因は様々。本格的な長雨シーズンに入る前に大雨への備えを万全にして下さい。

1963年は「梅雨前線が南下?」して季節が進んだ

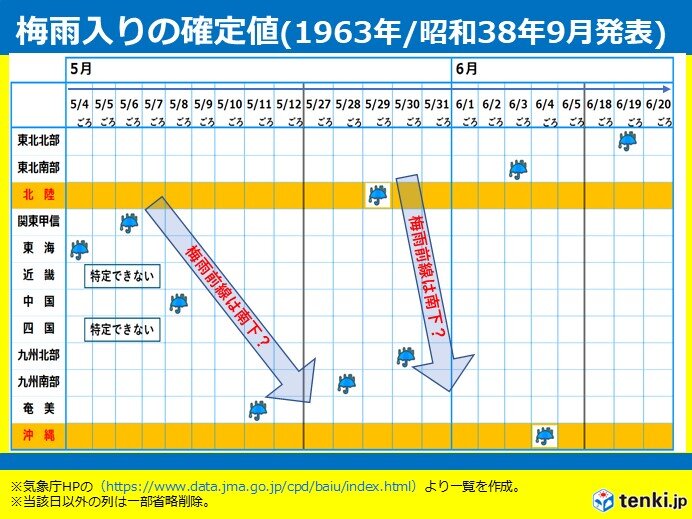

1963年の梅雨入りの確定値をみてみましょう。図のように、梅雨入りの発表の先陣を切ったのは5月4日ごろの東海地方、次いで5月6日ごろの関東甲信地方、5月8日ごろの中国地方、5月11日ごろの奄美地方、その後2週間程期間があいて、5月28日ごろの九州南部に続き、5月29日ごろには北陸地方で梅雨入りとなりました。同年の沖縄地方の梅雨入りは6月4日ごろですから、多くの地方の梅雨入りは沖縄地方より早かったことになります。

1963年の5月は、太平洋高気圧の北への張り出しが異例の強さで、梅雨前線が沖縄を通り越して一気に本州付近まで北上、沖縄地方より早く梅雨入りした地方が続出したものと思われます。

梅雨の定義に「梅雨前線」の記載無し 降水原因は様々

気象庁では、「梅雨」の定義を「晩春から夏にかけて雨や曇りの日が多く現れる期間」としていますが、「梅雨前線による降水」というような具体的な但し書きはありません。

梅雨の期間の降水と言えども、降水原因は梅雨前線に伴うものだけに限りません。今月の16日(日)頃の北陸地方の降水原因として予想されるように寒冷前線など別系統の前線、気圧の谷や低気圧、台風や上空の寒気に伴うものなど様々なものがあります。

現実にはこれらが複合的に絡みあって降水現象をもたらすことも多く、防災上の観点から、暖候期の雨の季節に関する注意喚起をするものとして、総合判断で梅雨の期間を検討しています。

自然の一部である人間が自然現象に予報段階で線引きをする難しさ

梅雨の時期の検討は、気象庁の予報官にとって最大の憂鬱と称されることもあります。1951年からの統計(確定値)では、北陸地方で梅雨明けが特定できないとされた年が4回ありました。また、今回取り上げている1963年は、近畿地方と四国地方で梅雨入りが特定できないとされました。

現実には、後日実況の全体像を俯瞰、じっくり精査して確定値では特定できないとされた年であっても、速報段階では、必ず日にちを決めることが求められているのです。そこには、自然の一部である人間が、自然現象に予報段階で線引きすることを求められる難しさが常につきまといます。

※番外編 梅雨入りしても気象庁の定義ではぐずついた天気は続かない?

気象庁では、ぐずついた天気を「曇りや雨(雪)が2〜3日以上続く天気」としており、「ぐずついた天気」とは複数日を表しています。

日頃、「ぐずついた天気が続く」「今日はぐずついた天気だった」などの表現を耳にすることがありますが、これは厳密に言えば「元旦の朝」や「頭痛が痛い」などと同様の二重表現の類となってしまいます。誤用しても意味は分かりますが、正しい表現を使うことを心掛けたいものです。