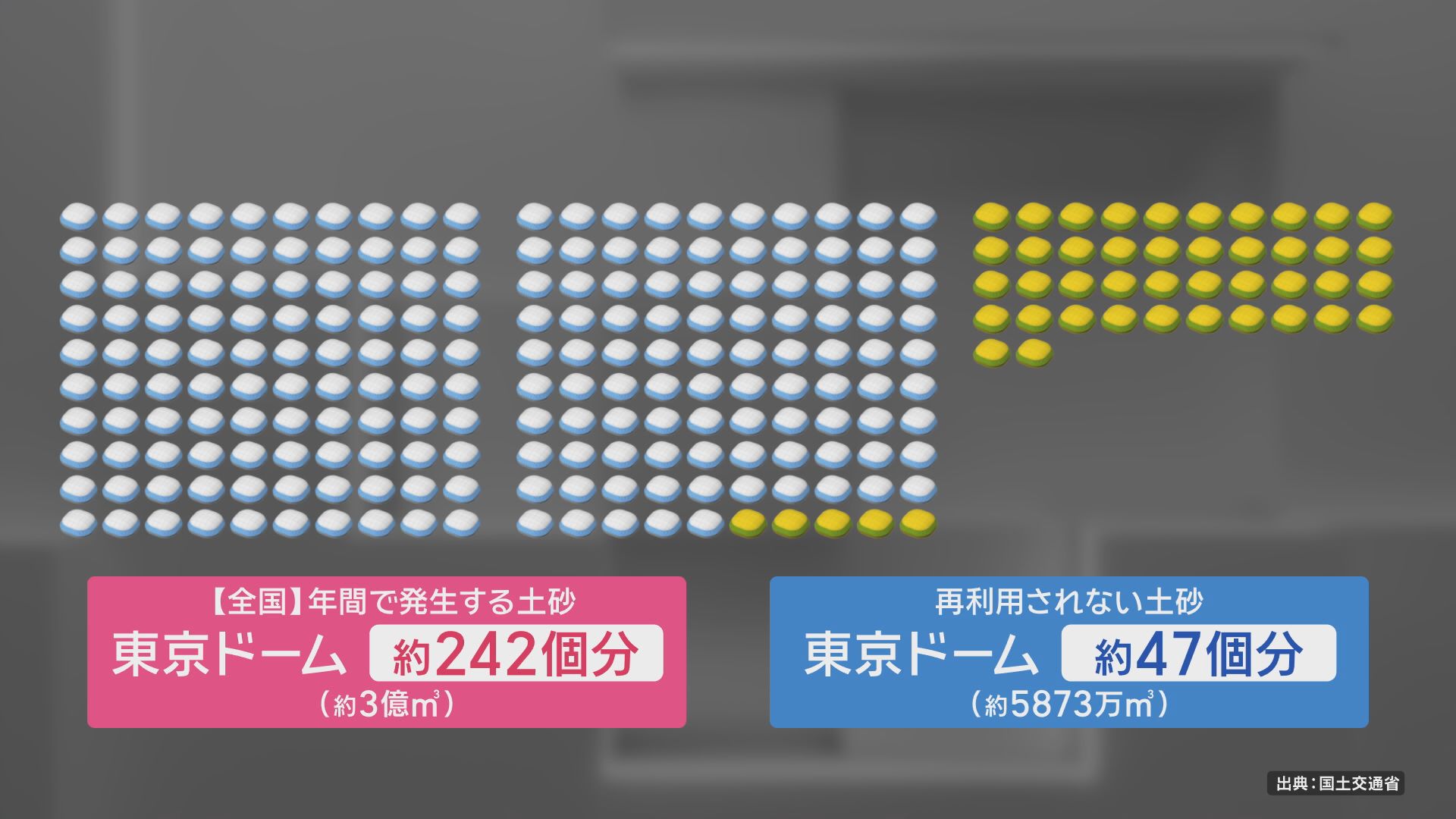

雑木林だった家の裏に突然土砂の山が現れた……。そんな事件が福島県で起きた。家との距離は数メートル。いつ崩れてつぶされてもおかしくない状態だ。ここだけではない。今、あちこちで土砂の投棄が進んでいる。まさに土砂の山をつくっている業者に接触することができた。返ってきたのは、驚きの言葉だった。(テレビ朝日「サタデーステーション」 “土砂投棄”取材班) 「うわあ、でかい」 「突然ダンプがやってきたのは、去年の7月終わり頃でした」。嫁いでから約40年、この住宅で暮らす児山美智子さん(65)はため息をつきながら話す。もともと、雑木林だった場所の木が切り倒され、そこにどんどん土砂が入れられる。「ショベルカーがどんどん積んでいって、山が高くなった」 おかしい、と思ったのはその作業の時間だ。ダンプが来るのは毎晩午後10時から翌朝午前8時ごろまで。「すんごい音です。ダダダダダっていう落とす音と、バンバンバンバンって落とす。その音がひどくて寝られなかった」 作業は進み、山はどんどん高くなる。あっという間に児山さんの家の高さを超えた。 西郷村や福島県、警察にも「何とかして」と訴えたが「取り締まる法律がない」などとして取り合ってもらえなかった。実は、すぐ近くに警察の駐在所もある。しかし、ダンプを止めることはできなかった。 作業は12月まで続いた。山の斜面にはひび割れも見えた。「地震でも雨でも、何かあれば崩れてしまう」。児山さんの不安は募った。 事態が動いたのは12月だった。福島県の三村博隆県議が議会で取り上げた。「住民が崩落の危険を訴えている。一刻も早い安全確保が必要だ」。 メディアが報じ、問題が大きくなると、12月に村が土砂の投棄を規制する条例を作った。これが影響したのか、児山さんの裏の土砂の搬入は、止まったという。 本当に児山さんを救うことはできなかったのか。 不正な土砂の投棄はあちこちで起きている。 「わしの顔を覚えていたらしくてな。この現場に来ると、ショベルカーが向かってきて、威嚇してくるわけよ」 よく見ると、現場に作業服を着て名札を付けた人たちがいる。よく見ると、作業着には「宇都宮市」と書いてある。市役所の職員だった。後で聞くと、土砂投棄のパトロール中だった。 市職員と話しているのは、ショベルカーを運転している男性だった。撮影しながら近づくと、「入るな」「近づくな」と言われた。 「土地所有者の許可はとっているんですか」 相手は興奮して迫ってくる。別の男性は私を抱えるようにして引き離す。 最後は市の職員が間に入り、事なきを得た。 建設などで出る土砂は、年間3億立方メートルもある。東京ドーム242杯になる。 さらに、重要な証言を得た。現役のダンプドライバー。「今は積もうと思えば土砂なんていくらでもある。でも、おろすところがないんです」 処分しなければ土砂の処分場がない? 児山さんや宇都宮市の住民は、身の危険すら感じながら生活している。それを知って、あいまいなルールを続けるのか。これからも現場の声を聴きながら取材を続けたいと思った。

車に乗って現地を訪れると、思わず声が出てしまった。福島県西郷(にしごう)村、JR東北新幹線の新白河駅から車で20分ほどの場所を訪れると、突然土の山が見えてきた。もっと驚いたのは、すぐ脇に住宅があったことだ。

一方、日中はほとんど来なかった。「何かやましいことがあるから日が出ているときにできないのでは」。児山さんはそう考えたという。

「何か言いたかったけれど、相手がどんな人間かわからないから怖くて……」。

雨が降ったり、地震が起きると積みあがった土砂にヒビが入ったこともあった。

毎日感じているのは、土砂崩壊の“恐怖”だ。梅雨のシーズンに入ると土砂崩れが起こるかもしれないと心配している。

動かない土砂 「私たちが埋まらないと…」

だが、残されたのは30、40メートルある土砂の山。ひとたび崩れれば、2階建ての児山さんの自宅などひとたまりもない。

「もし崩れたらどうするのか」

児山さんの訴えに、村は、土砂崩れが起きた時のための避難所まで用意した。

家賃は村持ちだが、使わなくても電気代やガス代は引かれていく。「二重生活をしているようで、何かあったときの保険ではあるけれど……」と声を落とす。

実は、2021年7月に起きた静岡県熱海市の土砂崩れをきっかけに、「盛土規制法」という法律ができた。不正に土砂を積み上げたら罰せられるというものだ。

しかし、児山さんの自宅裏の土砂には、使えなかった。実はこの法律、土砂を盛る「制限区域」を指定しなければいけない。福島県内では区域の指定がされていなかった。

県は慌てて条例を作ったり区域指定をしたりしたが、4月になっても5月になっても土砂は動かない。

児山さんは言う。

「この家がね、半分潰れてとか私たちが夜間ここにいて埋まっちゃったなんてことにならないと、動かないのかなって。なんでここだったんですかって」「お前がそんなこという権利はないんだよ!」投棄現場で迫られた

そんな中、「1年余りで4カ所土砂を盛られた場所がある」という情報を得た。

向かったのは栃木県宇都宮市。郊外に「板戸町」という人口1千人の地区がある。

半径1キロほどの場所に次々と土砂が投棄されたという。

地元の人に話を聴いた。

「とにかく見てほしい。驚くよ」

連れて行ってもらったのは、20メートルはあるとみられる山。すべて土砂だ。毎日毎日ダンプが土砂を落としていったという。

山が積みあがると、次は少し離れた幹線道路沿いに土砂が積みあがり始めた。男性ら地元の人が市や警察にかけあい、ここに土砂を搬入した男ら2人が逮捕された。

だが、また別の場所が狙われた。

「まだやっているところがあるよ」

そんな情報を得て、私たちは教えられた場所に向かった。幹線道路に近いのだが、林に囲まれ、周りからは見えにくい。車を恐る恐る走らせると、土砂の山の上で動くショベルカーが見えた。

「動いてる、動いてる」

私は思わずこぼしてしまった。土砂投棄の現場を見られるか確信を持てなかったので、現場に近づくにつれて動悸が高まった。

思わず尋ねてしまった。

すると「入るな」「映すな」と大声でいう。

取材自体は市道からしていたので、問題はないはずだ。

すると、別の男性があるいて近づいてきた。

Q「土地所有者の許可はとって?」

A「所有者もくそもあなた関係ないだろうが!」

Q「許可は取られているんでしょうか」

A「とってるからやってんの」

A「お前がそんなこという権利はないんだよ」

男性は言った。

「俺は柔道四段。今ここでしめようと思えばしめられるから」

本当に土地所有者から了解を得ているのか。私たちは情報をたどって栃木県内にこの土地の所有者がいることを突き止めた。すると……。

「全然そんなことないです。不法投棄しているんじゃないかと思います」

「悔しいですね。業者を摘発していただきたいですね」

70代の女性は絞り出すような声で話した。やはり、了解など得ていない。

福島でも栃木でも、住民の意思とは別にどんどんと土砂が積み上げられていった。

なんでこんなことが起きるのか。

調べてみると、ルールに抜け穴があることがわかった。

8割くらいは埋め立てや別の工事現場で再利用されるが、約6千立方メートル、東京ドーム47杯分は、再利用されず、処理される。だが、どこでどう処理されているのか、国などはきちんと確認していない。

国土交通省に取材した。

「発注者(ゼネコンなど元請け業者)が示す処理計画をもとに処理されたと考えている」

つまり、発注者が「こうやって処理します」と言えばそのまま信じ、原則、確認などはしていないという。これでは、いい加減な発注者が違法投棄に回していてもわからないのではないか。6月からルールが厳しく、でも 「チェック方法はこれから決めます」(国交省)

この男性ドライバーによると、都心の大規模工事などで大量の土砂が発生しているが、最終処分場は満杯になりつつあり、「どこにも運べない」という。

「でも、お金が欲しい業者は、『処分場にもっていく』とうそをつき、適当なところに捨てて代金だけもらっている」と話す。「自分はそういうことはしたことがない」という。

改めて国交省にきいてみた。

「全国にどのくらいの処分のキャパシティー(容量)があるか、国は把握できていない」

処分場が足りていないという現状も、国はわかっていないという。これでは、チェックなどできるはずもない。

6月から、元請け業者が最終処分まではっきり確認することを義務化するルールができる。だが、それをどうチェックするのか。国交省は「方法は今後決める」とだけ答えた。結局、あいまいなままだ。

(テレビ朝日 サタデーステーションディレクター 染田屋竜太)

「私たちが土砂に埋まらないと動かないのか…」目の前に土砂の山 おびえる女性

関連記事

あわせて読む

-

【天気】九州〜関東は大雨の恐れ 九州南部と四国、午前中にかけ線状降水帯発生も

日テレNEWS NNN6/17(月)20:01

-

「20匹超が干からびた状態で散乱」茨城・霞ヶ浦で特定外来生物「アメリカナマズ」の“不法投棄”異臭騒ぎで住民困惑も

TBS NEWS DIG6/17(月)19:55

-

梅雨前線の影響…九州南部の太平洋側は大雨に 今夜から「線状降水帯」予測も

日テレNEWS NNN6/17(月)19:06

-

九州南部、四国で線状降水帯の恐れ=前線活発化、災害警戒―気象庁

時事通信6/17(月)18:47

-

18日は広範囲で大雨に警戒を 九州、四国に線状降水帯も

共同通信6/17(月)18:40

-

【蓬莱さんの天気解説】あす朝は西日本で災害級大雨の恐れ 近畿も午前中は大雨に警戒

読売テレビニュース6/17(月)18:35

-

西日本・東日本では警報級の大雨に 九州南部・四国では線状降水帯が発生する恐れも

TBS NEWS DIG6/17(月)18:26

-

【天気】九州南部と四国で「線状降水帯」発生のおそれ 関東も大雨、気温も大幅ダウン

日テレNEWS NNN6/17(月)18:15

-

18日午前までに四国と鹿児島・宮崎で線状降水帯の恐れ…九州北部は平年より13日遅い梅雨入り

読売新聞6/17(月)18:12

-

-

今夜からあす大雨災害の危険度高まる 九州南部と四国に「線状降水帯」予測情報

日テレNEWS NNN6/17(月)17:54

-

今夜〜18日(火) 局地的に猛烈な雨 線状降水帯発生のおそれ 交通機関にも影響か

tenki.jp6/17(月)17:54

-

近畿地方 明日(18日)にかけ大雨警戒 通勤・通学時間帯がピークか JR西で運転取りやめの可能性

読売テレビニュース6/17(月)17:24

-

北陸 18日(火)は福井で警報級の大雨か 気温乱高下にも注意 梅雨入りは下旬か

tenki.jp6/17(月)16:47

-

福岡県に雷注意報 17日夜遅くから18日明け方まで急な強い雨や落雷に気をつけて

西日本新聞6/17(月)16:23

-

関西 明日18日(火)は警報級の大雨の恐れ 明日にも梅雨入りか

tenki.jp6/17(月)16:15

-

夜間に激しい雨の可能性、早めの避難を 九州・四国で線状降水帯予報

朝日新聞6/17(月)16:15

-

ダンス経験が活きた? 佳子さま、ダンス大会を“ポンポン”で応援

ABEMA TIMES6/17(月)16:14

-

本州も梅雨入りへ 今夜〜火曜にかけて災害級の大雨の恐れ 金曜以降も大雨に警戒

tenki.jp6/17(月)16:12

-

社会 アクセスランキング

-

1

高校生、店員に助け求める 容疑者ら「取り合うな」 旭川17歳殺害

毎日新聞6/17(月)12:21

-

2

誤認逮捕の60代女性が賠償請求 兵庫県警、14時間半拘束

共同通信6/17(月)17:05

-

3

【速報】ゴルフ練習場で『バケツが爆発』殺人未遂の疑いで会社員の男を逮捕「あの程度では死なないと」容疑を一部否認「不特定多数ではなく経営者を狙った」大阪・松原市

読売テレビニュース6/17(月)19:31

-

4

【速報】JR西日本 18日始発から「計画運休」実施を発表 京阪神で大雨のおそれ 関西線・加古川線

読売テレビニュース6/17(月)19:24

-

5

【速報】猛スピードでガードレールに衝突し炎上 タクシー運転手死亡 改札の外国人らに破片3人搬送 10歳未満の女児も重傷

読売テレビニュース6/17(月)13:46

-

6

【速報】「盗んでない」繰り返し訴えたのに誤認逮捕 コンビニ従業員の女性 県・国などを相手に提訴「たった1日拘束というが、どんな思いになるか考えて」

読売テレビニュース6/17(月)15:15

-

7

夜間に激しい雨の可能性、早めの避難を 九州・四国で線状降水帯予報

朝日新聞6/17(月)16:15

-

8

「白いシャチ」2頭が北海道・羅臼町沖に 地元も驚く幻の存在

朝日新聞6/17(月)17:50

-

9

「馬鹿にしているのか」ヒグマ駆除 町と猟友会が交渉決裂「高校生のバイト以下」

テレ朝news6/17(月)17:31

-

10

「彼女はまだ高校生。共通点はほとんどなかったけど…」16歳と結婚した経営者男性(57)が語る、“年の差婚”のリアル

文春オンライン6/17(月)11:00

社会 新着ニュース

-

大阪北部地震6年 被災地「トイレ問題」の解決へ 高槻市の取り組み

毎日新聞6/17(月)21:06

-

「経営者に恨みあった」ゴルフ場でガソリン入りバケツ爆発、65歳男を殺人未遂容疑で逮捕

産経新聞6/17(月)21:05

-

約20年間の件数で全国上位に…東海3県で多い『川の事故』長良川や木曽川等で目立つ 専門家に聞いた対策

東海テレビ6/17(月)21:04

-

ゴルフ場に不審バケツ 殺人未遂容疑で65歳逮捕 経営者に恨みか

毎日新聞6/17(月)21:03

-

透明度高い川には「見えない危険」も…岐阜で川遊び中の死亡事故等が続発 ガイドが指摘する“勘違い”とは

東海テレビ6/17(月)21:03

-

研修医が誤診、高校生死亡=上級医に相談せず―日赤名古屋第二病院

時事通信6/17(月)21:01

-

共同通信が沖縄県議選で誤報 20紙に掲載、ウェブサイトにも

朝日新聞6/17(月)21:00

-

京都・二条城の本丸御殿 9月から17年ぶり公開へ 通年公開は初

朝日新聞6/17(月)21:00

-

武蔵野線で人身事故 運転見合わせ

レスキューナウニュース6/17(月)21:00

-

今年も白いシャチがきた! 北海道・根室海峡で撮影

毎日新聞6/17(月)20:59

総合 アクセスランキング

-

1

「想像以上に放送事故」『NHKのど自慢』で出場者にまさかのハプニング!「めっちゃ焦ったやろな」

女性自身6/17(月)15:45

-

2

誤診で16歳男子高校生死亡 名古屋日赤、十二指腸閉塞

共同通信6/17(月)18:20

-

3

市川猿之助が住み続ける「父親名義の4億円豪邸」に、香川照之と相続めぐる“骨肉の争い”の可能性

週刊女性PRIME6/17(月)16:00

-

4

高校生、店員に助け求める 容疑者ら「取り合うな」 旭川17歳殺害

毎日新聞6/17(月)12:21

-

5

NHK『新プロジェクトX』、中心人物の家族から疑問の声 なぜか「開発責任者の父が一切出ず」「家族として複雑」スパコン『京』

中日スポーツ6/17(月)18:38

-

6

誤認逮捕の60代女性が賠償請求 兵庫県警、14時間半拘束

共同通信6/17(月)17:05

-

7

藤本美貴 「父の日」の幸せ家族ショットを公開 「愛があふれてる」「幸せな気持ちになる」の声

スポニチアネックス6/17(月)16:16

-

8

大谷HRでNHK中継に映り「なんで??」 早朝の視聴者が大注目、珍光景が話題「何やこの集団」

THE ANSWER6/17(月)10:43

-

9

世帯年収650万円“その月暮らし”の30代サラリーマン「子は嗜好品だから?毎日昼飯用のおにぎりを握って節約も、当然家は買えません。もう限界」…中間層日本人の切実実態【FPの助言】

THE GOLD ONLINE6/17(月)11:45

-

10

『あさイチ』鈴木奈穂子アナ、欠席理由にネットざわつく ゲストも便乗「キムタクってww」「明日はどうすんだ?」

中日スポーツ6/17(月)11:13

東京 新着ニュース

東京 コラム・街ネタ

-

モンテネグロ1部で活躍した瀬長直亮、ハンガリー1部の名門クラブへの移籍が決定

Qoly6/17(月)20:55

-

ツエーゲン金沢に「ラブライブ!」との超絶コラボユニフォーム登場!“箱推し”は全員ゲットのチャンス到来

Qoly6/17(月)19:00

-

奥川雅也、地元でのサッカー交流会で子供たちに伝えた「楽しさと身近さ」の意義とは。「それを忘れずに続けていれば…」

Qoly6/17(月)18:30

-

自由が丘納涼盆踊り大会 ヒット曲と八木節のコラボ、振り付け動画公開

みんなの経済新聞ネットワーク6/17(月)18:30

-

芥川龍之介・田端転入110周年 田端文士村で「友情」テーマに企画展

みんなの経済新聞ネットワーク6/17(月)17:29

特集

記事検索

掲載情報の著作権は提供元企業等に帰属します。

(c) 2010 tv asahi All rights reserved.