退職金は多くの方にとって、老後の生活を守るための大切なものであることでしょう。それゆえ、所得税と住民税の課税については、給与に比べて優遇されています。そこで、何円までなら退職金には所得税と住民税がかからないのか、見ていきます。

退職金は退職控除の範囲内までなら税金がかからない

退職金の課税時は「退職所得控除」という特殊な控除が適用されます。これによって、一般的な給与収入、例えば毎月の給与と比べて、税金のかからない範囲が広くなっています。

退職所得控除の額は勤続年数によって異なっています。基本的には40万円×勤続年数分になります。つまり、退職金は少なくとも40万円以下であれば税金がかかりません。金額がそれ以上となると、控除額は勤続年数に比例します。

例えば、15年勤続した状況であれば、600万円までであれば退職金に税金がかからないことになります。

勤続年数が20年を超えると、控除額が跳ね上がる

退職金には長年勤めてきた功労への評価も含まれており、それを表すかのように、勤続年数に比例して控除額も高くなり、より優遇されるようになっていきます。

この「優遇」は、20年を境にさらに手厚くなります。勤続年数が20年を超えると、800万円に、1年ごとに70万円が上乗せされます。例えば、22年勤務した場合は940万円まで税金がかからないということになります。

万が一の場合、税金は何円かかる?

このように勤務期間が20年を超えるような場合は、退職金の額にもよりますが、1000万円近い控除額となります。所得税と住民税が退職金にかかるようなことは、ほとんどないでしょう。

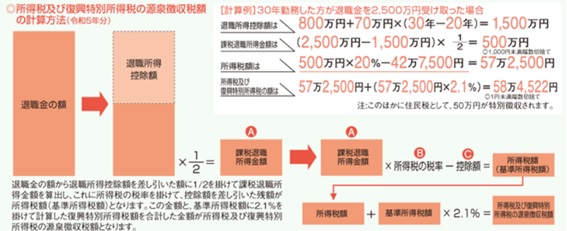

参考までに、仮に課税されるとしたら、退職金に税金がいくらくらいかかるか、考えてみましょう。国税庁によれば、30年勤務し、退職金を2500万円受け取った場合、発生する所得税および復興所得税の額は58万4522円になるようです(下図参照)。

図表

出典:国税庁 退職金と税

また住民税の額は、仮に税率を10%として考えると、50万円が生じます(図中で上述した課税退職所得金額500万円に、税率を乗じて算出)。すると、所得税と住民税の額は合計で110万円程度になるようです。

「100万円を超える税金」と考えると高額ですが、「2500万円」という高額な退職金にかかる額として考えると、ごく小さいといえます。一般的に、2500万円も給与収入があれば、税率は33%〜45%となり、さらに高額の所得税が発生します。

この点を考えていくと、退職金は税制上優遇されている分、仮に税金が発生しても、そのことについて過度に気にする必要はないでしょう。ただし、その分手取りが減る点については、理解しておく必要があります。

退職金にかかる税金はどう払うの?

長年サラリーマンを続けてきた方にとって気になるのは、「万が一税金が発生した場合に、それらをどう支払うのか」という問題でしょう。

この点については、一般的には通常の給与のように、源泉徴収(支給される退職金から税金分が差し引かれて支給される方法)になるでしょう。この方法であれば、わざわざ後から確定申告をする必要はありません。詳細については、勤務先へ相談してください。

まとめ

退職金に税金がかからない基準額は、勤続年数によって変わります。勤続年数次第では、40万円を超えると所得税や住民税が発生することも、800万円以上と超高額の退職金を受け取っても、税金が発生しないこともあります。

退職金と税金は複雑です。不明点や気になる点があれば、勤務先や住所地を管轄する税務署へ相談してください。

出典

国税庁 退職金と税

執筆者:柘植輝

行政書士