子どものお手伝い事情を調査。

何のために、お手伝いをするのか?

子どもにお手伝いしてもらったら、おだちんを渡した方が良いのか?

専門家と共に考えました。

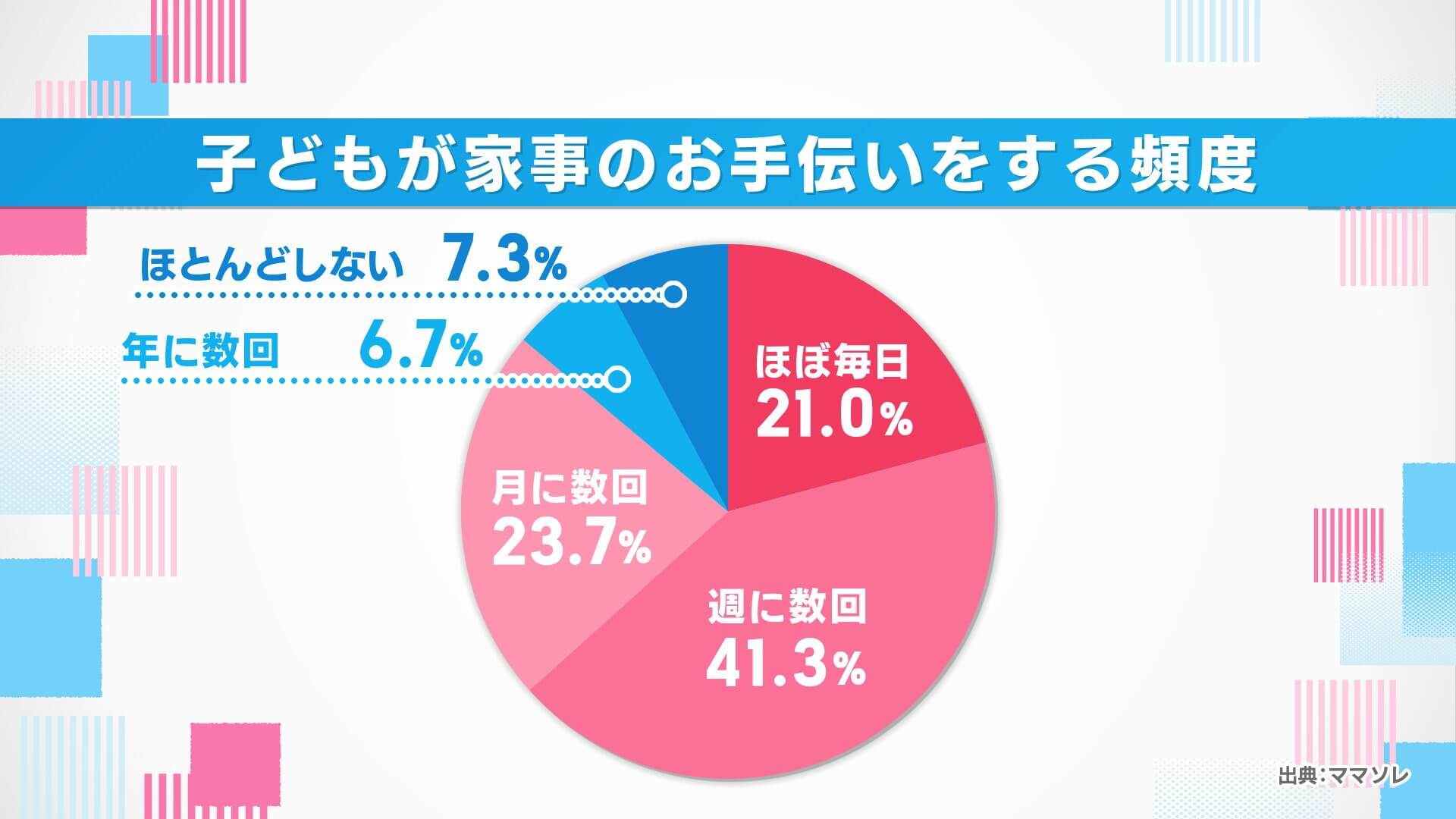

子どもが家事のお手伝いをする頻度(出典:ママソレ)

子どもが家事のお手伝いをする頻度(出典:ママソレ)

【広島の街でインタビュー】

広島の街で、子どものお手伝いについて街頭インタビューを行いました。

「お手伝いする。キノコちぎったり…」

と可愛い回答をしてくれたお子さんがいる一方、年齢を重ねると

「最近はほぼやらない。部活もあって時間が合わなくなった」

といった声も。

「子どもが手伝ってくれたら、ありがとうと言うように心がけている」

と話す親御さんもいました。

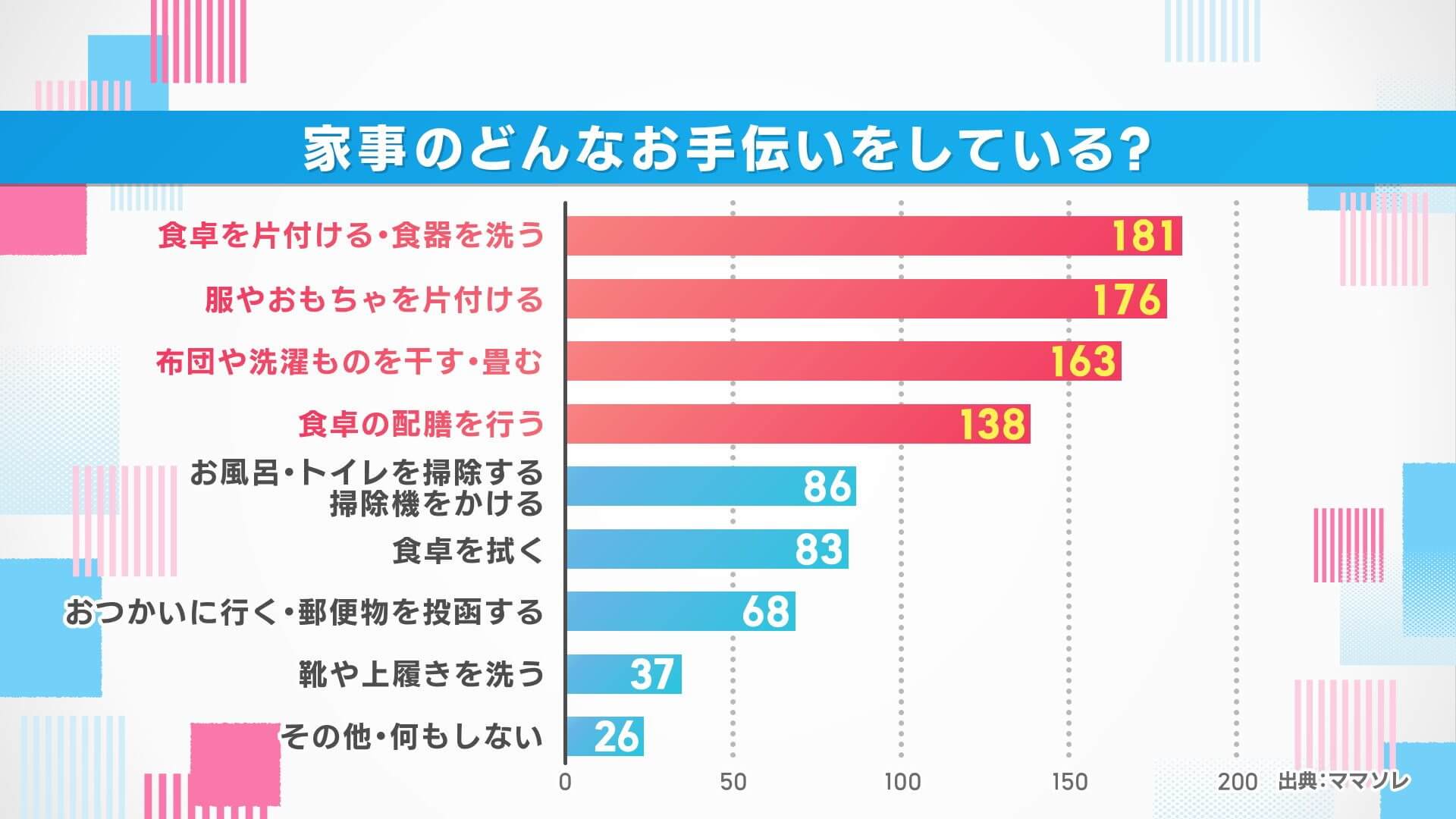

家事のどんなお手伝いをしている?(出典:ママソレ)

家事のどんなお手伝いをしている?(出典:ママソレ)

【子どものおつかいが減った理由】

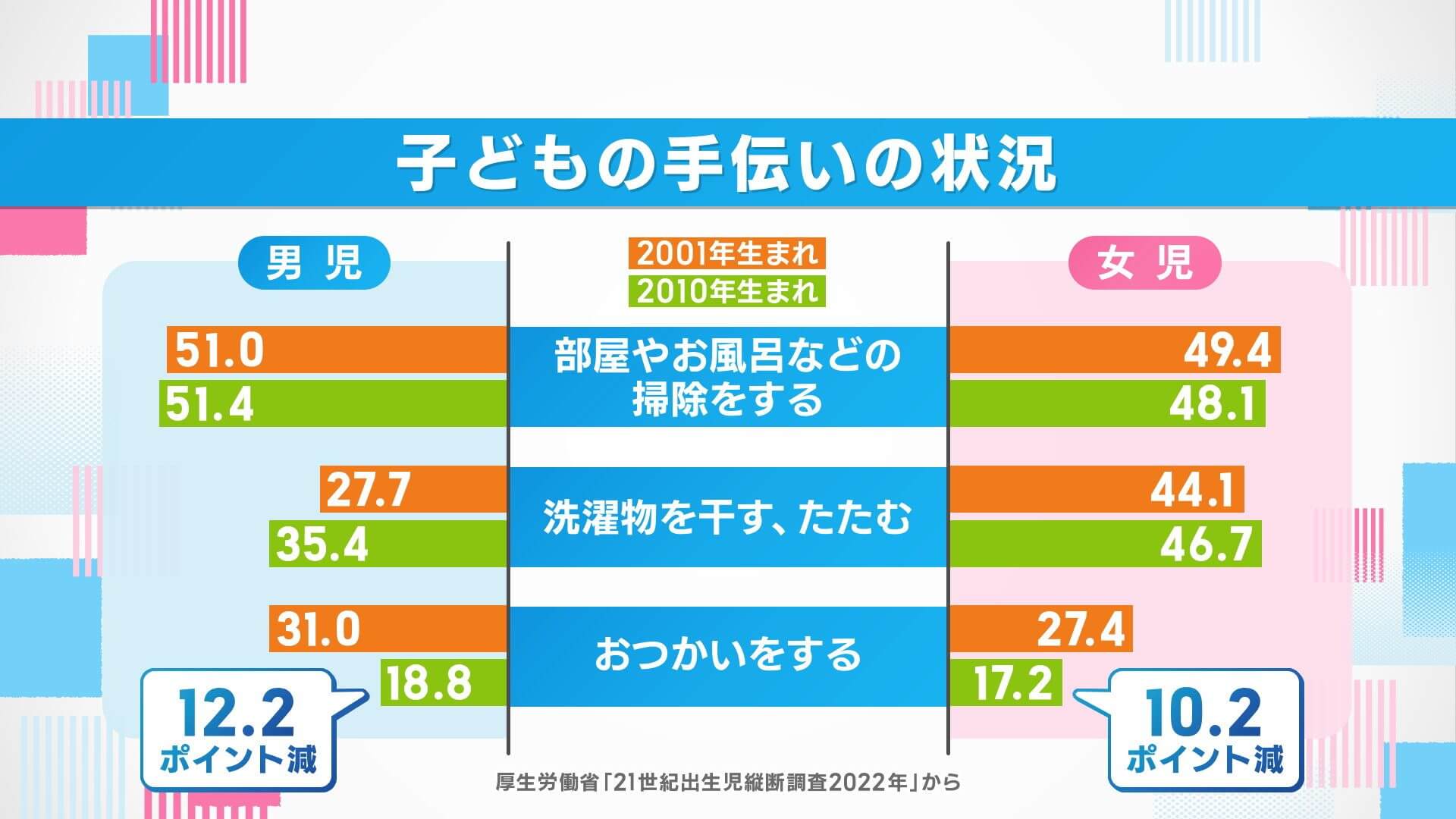

2001年生まれと2010年生まれを追跡調査している厚労省の21世紀出生児縦断調査で、子どものお手伝いの状況を調べたところ、2010年生まれの小学6年生(12歳)は、2001年生まれが小学6年生だったときと比べて、男女ともに「おつかいをする」が最も低下しています。

子どもの手伝いの状況(厚労省「21世紀出生児縦断調査2022年」から)

子どもの手伝いの状況(厚労省「21世紀出生児縦断調査2022年」から)

昔は、子どものおつかいは日常でよく見る光景でしたが、現在は減っているようです。

その理由や、子どものお手伝いについて、教育方法学に詳しい岡山大学の中山 芳一准教授に話を聞きました。

「交通事故や不審者の心配から、おつかいを任せられない、外的な要因があると思います」

と、子どものおつかいが減っている理由を説明します。

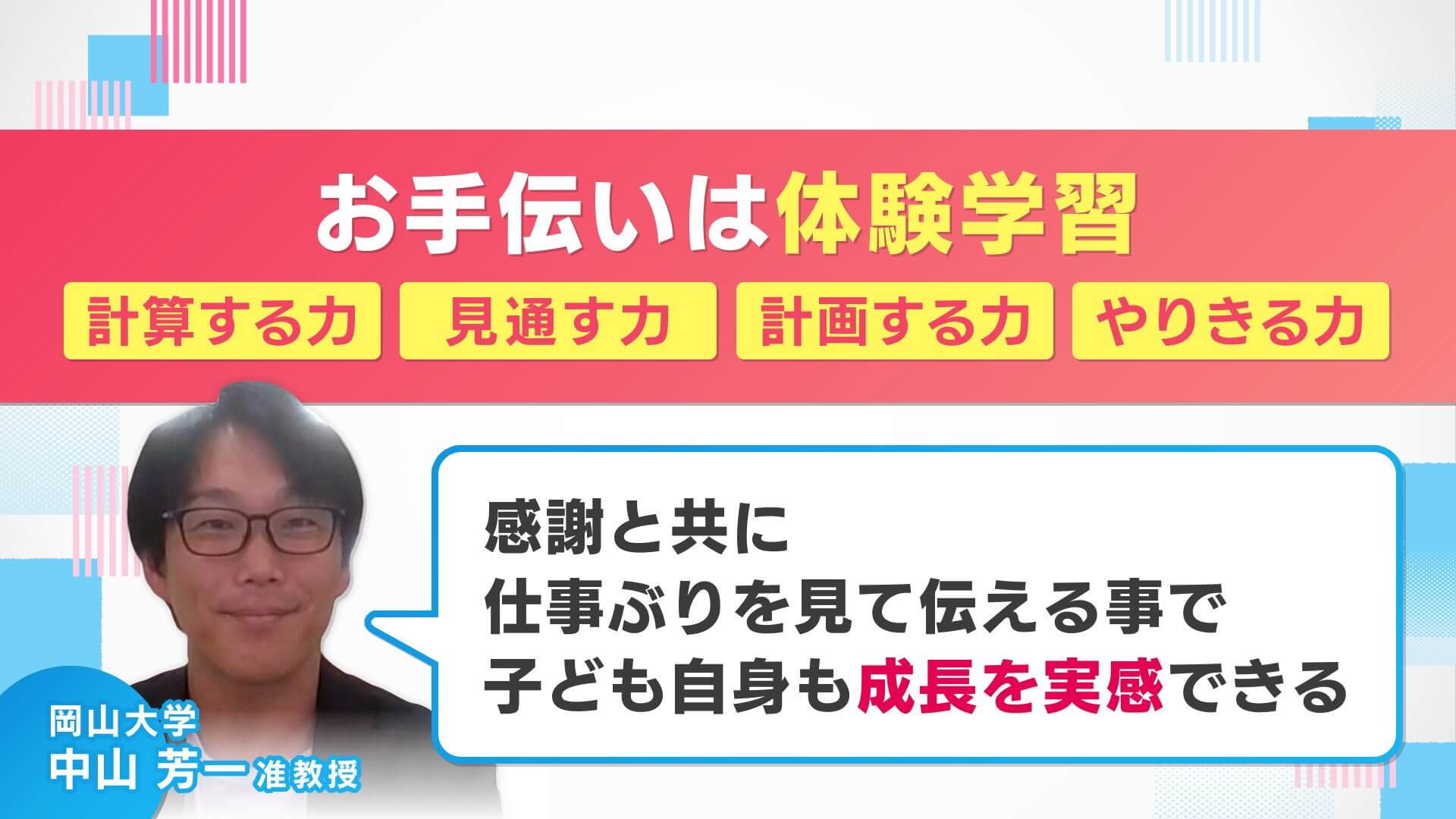

買い物を経験することで、計算をする力や見通しをつける力など、さまざまな力を身につけることができると話す中山准教授。

しかし、一番大切なことは

「家族のために役立っている」

ということなんだとか。

「何のために手伝うのかを大事にしてほしいし、目的を親子で共有することが必要。

また、『ありがとう』はお互いを尊重することになるので、これは必須です」

感謝と共に、子どもの仕事ぶりを見ると、子どもの成長を実感することができるそうです。

中山准教授曰く、「お手伝いは体験学習」

中山准教授曰く、「お手伝いは体験学習」

【おだちん、あげる?あげない?】

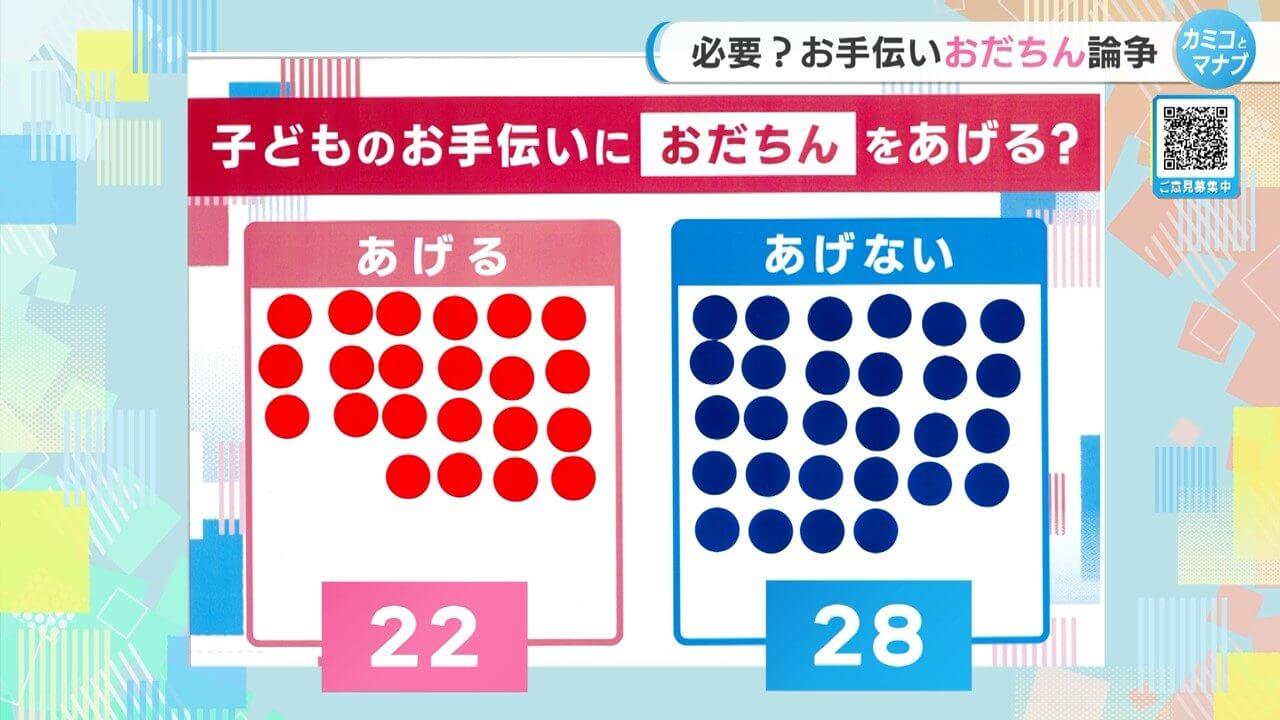

子どものお手伝いで気になるのが、「おだちん」をあげるか、あげないか。

広島の街でアンケートをしたところ、あげない派があげる派を上回る結果に

広島の街でアンケートをしたところ、あげない派があげる派を上回る結果に

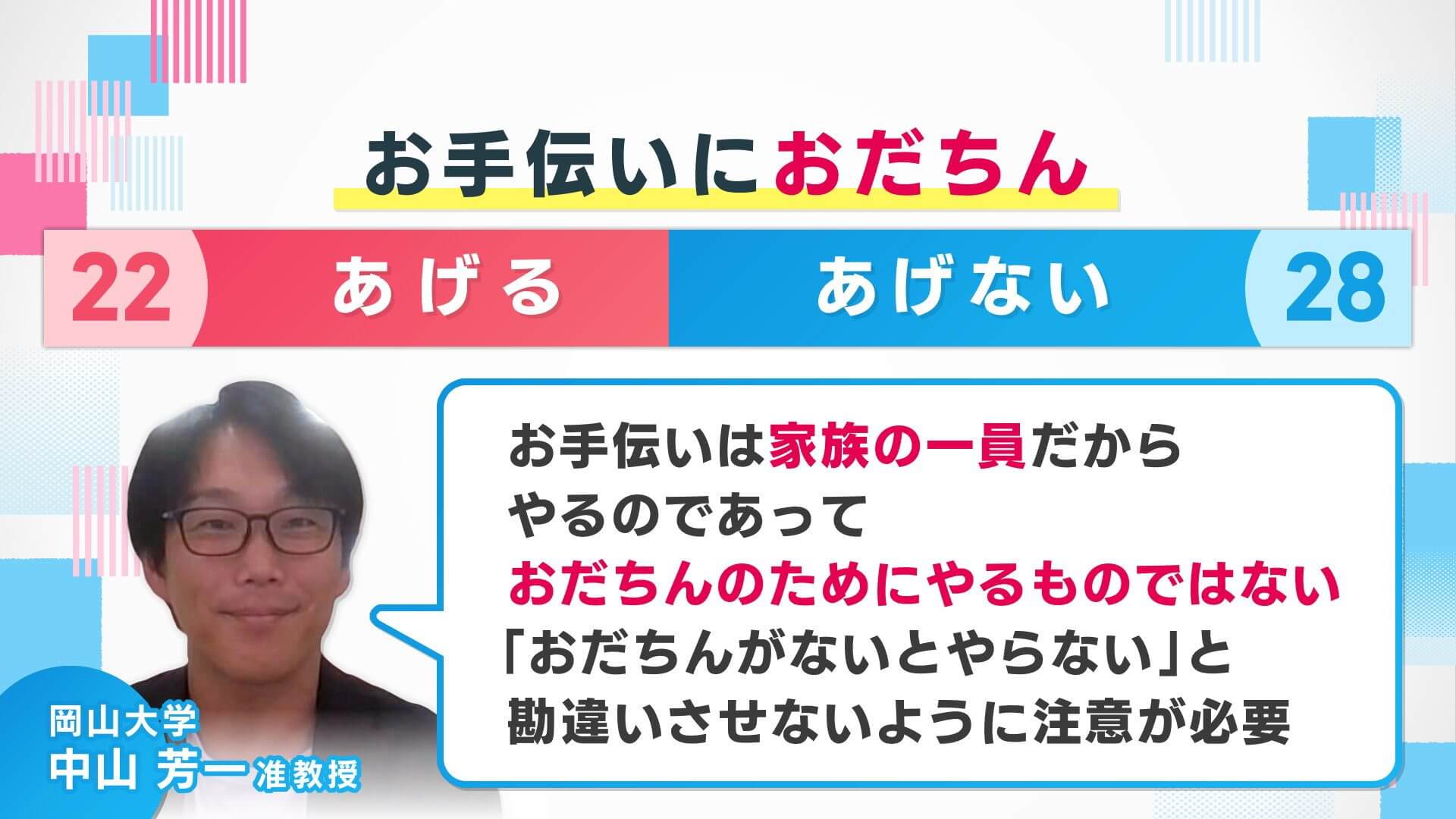

お手伝いおだちん論争について、中山准教授は、

「おだちんをあげちゃダメと言う気は全くない。

大事なことは、家族の一員だからお手伝いをやるのであって、おだちんをもらえるからやっているんじゃないということ。

おだちんが常態化してしまうと、お金がもらえないからやらないという勘違いが起こってしまう可能性がある」

と話します。

おだちん論争に対する中山准教授の見解

おだちん論争に対する中山准教授の見解

家族の一員だから、家のことをするのは当たり前。

家庭の中で自分の役割を持つことは、子どもにとっても大切なことなのかもしれません。

広島ホームテレビ『ピタニュー』(2024年5月22日放送)

ライター:神原知里