近年、国内において上昇傾向にある物価。

家庭で消費するモノやサービスの値動きをみる消費者物価指数について、2023年の生鮮食品を除いた指数は、前年より3.1%上昇しました。*1

身の回りの商品の価格が上がることによって、家計の負担増加も懸念されています。物価高が引き起こされる理由は様々ありますが、その一つに円安のような為替相場の変動が挙げられます。*2

それでは、円安によってなぜ物価が上昇するのでしょうか。本コラムでは、近年の物価上昇の原因や、物価高に対してどのような対策が行われているのか解説します。

円安時に値段が上がるもの、下がるもの

円安とは、日本円の他通貨に対する相対的価値(円1単位で交換できる他通貨の単位数)が総体的に少ない状態のことです。*3

例えば、米ドルと円の為替相場が1ドル=125円の場合、1ドル=100円の場合と比較して、同じ金額の円でより少ないドルしか取得できないため、円安ということになります。

モノやサービス全体の価格が継続的に上昇することをインフレ(インフレーション)と言います。*4

インフレになってモノの値段が上がると、相対的にお金の価値が下がるため、為替が円安に動きやすくなります。逆に、円安がインフレを引き起こすこともあるため、両者は密接に関連していると言えます。

日本は、食品をはじめ多くのモノを輸入しています。円安時には、一般的に輸入品価格が上昇するため、国内で商品を製造する企業のモノを作るための原料費等のコストも高くなります。そのため、様々な商品の価格上昇につながります。

例えば、円安等の影響により、2022年11月の消費者物価指数は、生鮮食品を除いた指数が前年11月と比較して3.7%上昇しました。品目ごとに見ると、例えば食用油が35%、ハンバーガーが17.9%、国産豚肉が11.6%、ガス代が21%、家具・家事用品が7.3%上昇しています。*5

一方で、円安のメリットとしては、日本から海外に製品を輸出する際、海外ではその価格が相対的に安くなるため、輸出先国の人々が買いやすくなるという点です。その結果、輸出量が増えて国内企業の業績があがると、日本国内の好況につながります。*4

近年の物価上昇の原因と特徴は?

冒頭でも紹介したように、近年、国内では物価が上昇傾向にあります。2023年の消費者物価指数は前年より3.1%上昇しましたが、これは第2次オイルショックの影響があった1982年以来41年ぶりの高い水準です。*1

それではなぜ今、物価が上昇しているのでしょうか。この要因としては、 円安の急激な進行のほか、ロシアのウクライナ情勢などが挙げられます。*2

ロシアのウクライナ侵攻をきっかけとした物価の上昇

ウクライナ情勢をきっかけとしたエネルギー価格等の高騰が物価上昇の原因として挙げられます。*2

2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以降、 エネルギー価格や穀物などの原材料価格は、さらに上昇しました。*6

例えば、ロシアは2021年の小麦輸出量が世界第1位。ウクライナは、トウモロコシが世界第3位、小麦が世界第5位の輸出量と、両国は世界有数の穀物の輸出大国です。*7

しかしながら、ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけに、それらの輸出が滞ることへの懸念が広がったことで、価格の上昇が加速しました。2022年3月上旬にはシカゴ商品取引所における小麦の先物価格は2008年2月以来、およそ14年ぶりに最高値を更新しました。トウモロコシの先物価格も、4月下旬にはおよそ9年8か月ぶりに高値水準に至っています。

また、エネルギーについても、ロシアからヨーロッパへの天然ガスの供給停止などによって価格が上昇しました。それにより、ヨーロッパ各国は天然ガスからLNG(液化天然ガス)に切り替える動きを加速させたため、LNG価格も上昇し、日本にもその影響が波及したのです。

急激な円安の進行による物価の上昇

急激な円安の進行も、物価上昇の原因の一つです。先述したように、 円安時に輸入品を購入する際には、より多くの円が必要になるため、物価上昇につながります。*2

円安が進んでいる理由の一つとしては、日米の中央銀行の金融政策の違いが挙げられます。

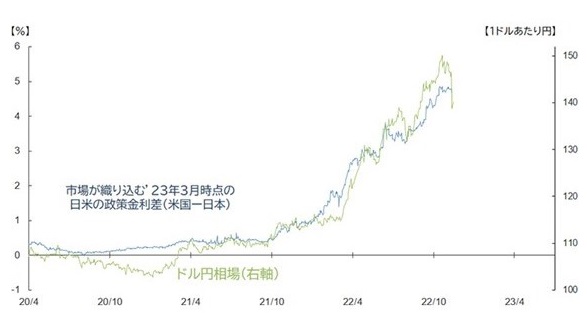

近年、日銀は金融緩和を続ける一方で、FRBは利上げを続けたため、両国の金利差は拡大しています。そのため、利率の低い日本から米ドルへ資金が流れ、円安ドル高が進んだのです。

実際、日米金利差の拡大を背景に、2022年10月には一時1ドル152円まで円安ドル高が進行しました(図1)。*8

2024年3月には1ドル=151円94銭を下回るなど、依然として円安ドル高の水準が続いています。

このような日米金利差の拡大もあり、国内で物価上昇が続いているといえます。

物価高への対応策

物価高によって企業や家計の負担が増すなかで、政府や企業は様々な対策を実施しています。また、物価高に対して個人ができる対応策もあります。

政府や企業による物価高への対応策

2023年11月2日に、政府が決定した「デフレ完全脱却のための総合経済対策」。同対策では、物価高により厳しい状況にある生活者・事業者への支援を盛り込んでいます。*9

例えば、 2024年6月から、政府は所得税・個人住民税の定額減税及び低所得世帯向け支援を実施する方針です。*10

また、物価上昇による従業員の生活費の負担軽減に向けた取り組みを実施する企業も増えつつあります。例えば、ある企業では、若い社員を中心に、月1万円を給与に上乗せして支給する「インフレ手当」を開始しました。*11

別の企業では、6万円から最大15万円を夏に1回支給する「インフレ特別手当」の実施を決定しました。

このように、従業員の生活を守るため、独自の取り組みを実施する企業も増えています。

個人でもできる物価高への対応策

物価高に対して、個人ができる対応策もあります。*12

物価上昇によって日本円の価値が下がると、相対的に外貨の価値が上がります。そこで、 外貨建て資産を持っておくのも一つの手です。

外貨建て資産の代表例として、円を外国の通貨に換えて預金する「外貨預金」があります。預け入れたときよりも円安が進めば、円で引き出す際に利益が生まれます。

ただし、預け入れたときよりも円高が進めば、元本割れする可能性があることに留意する必要があります。

お金ではなく、株式等の金融商品や不動産、貴金属等のモノで保有するのも、物価上昇への備えになるといえます。

株式も企業の業績や経営状況等によっては、価値が下がる可能性がある点は理解しておくことが必要です。

今後の物価の見通しは?

2024年1月の日銀の発表によると、 2023年度から2025年度まで3年間の物価見通しはそれぞれ2.8%、2.4%、1.8%となっており、今後も物価上昇が見込まれています。*13

なお、2024年度については、原油を含む輸入物価が落ち着いてきていることから、物価上昇のプラス幅が縮小するとしています。

ただし、国際情勢等は日々変化するため、こうした見通しは先行きの不確実性が高いことに留意する必要があります。

実際、日銀は2024年3月の金融政策決定会合において、「マイナス金利政策」を解除し、金利を引き上げることを決定しました。*14

日銀が利上げに転じ、FRBが利下げに転じれば、日米金利差の縮小が意識され、円高ドル安が進み、物価も変動する可能性があるため、今後も動向を注視すると良いでしょう。

まとめ

本コラムでは、物価高と円安の関係から、近年の物価上昇の原因及び対応策を解説してきました。

物価上昇は、今回紹介してきたように円安による影響もあります。為替相場の動向等を注視することが、物価の動向の予測にもつながると言えるでしょう。

本コラム執筆時点における情報に基づいて作成しておりますので、最新情報との乖離にご注意下さい。

出典

*1 NHK「去年の消費者物価指数 前年比で3.1%上昇 41年ぶりの水準」

*2 朝日新聞「なぜ物価上昇? 円安の原因は?」

*3 日本銀行「円高、円安とは何ですか?」

*4 三菱UFJ銀行「インフレと円安の関係は? 日本の将来と外貨預金について考えよう」

*5 NHK「2023年の値上げ7000品目超 2月が最多 40年ぶりの物価高」

*6 NHK「日本でも物価高騰 生活への影響続く ウクライナ侵攻1年」

*7 NHK「ウクライナ侵攻1年 世界経済に与えた打撃は?今後のリスクは?」

*8 三菱UFJ信託銀行「〜底流でうごめく投資動向と今後の展望は?〜」

*9 内閣府「デフレ完全脱却のための総合経済対策」p.1

*10 内閣府特命担当大臣「総合経済対策政策ファイル」p.1, p.3

*11 NHK「月1万円 物価高に『インフレ手当』の企業も」

*12 三菱UFJ銀行「『ステルス値上げ』の意味や背景は?個人ができる対策で物価上昇に備えよう」

*13 NHK「日銀 3年間の物価見通し公表」

*14 NHK「【詳しく】日銀 マイナス金利政策を解除 異例の金融政策を転換」

(Money Canvas)