24時間365日行われている天気予報は、気象予報士が関わっていることはもちろんですが、今やスーパーコンピュータがなくてはならない存在になっています。コンピュータの中では、仮想の地球を作ってシミュレーションすることで、未来の大気の状態を予想する「数値予報」という過程を行っています。数値予報では、全球モデルをはじめとしたさまざまな計算プログラムを使います。

今回は、この数値予報や全球モデルとは何か、どんな目的で使っているのかなどを中心に、天気予報の裏側の一部をご紹介していきます。

天気はどうやって予報するの?

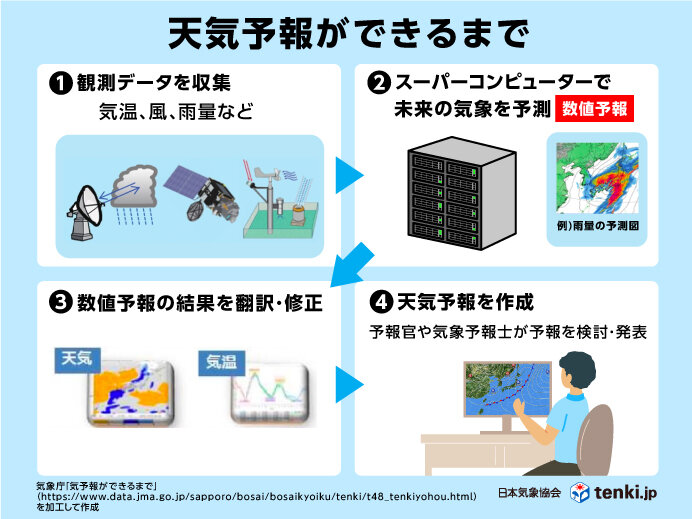

天気予報がどうやって作られているか知っていますか?天気予報は、大きくは以下のような流れになっています。

①観測データを収集する

②コンピュータを使って計算する(数値予報)

③出力された結果を補正・加工する(ガイダンス)

④それらのデータをもとに、予報官や気象予報士が予報する

天気予報は、昔は人が経験則で予想をしていましたが、現代ではコンピュータで計算した結果をもとに予報官や気象予報士が予報しています。天気予報の世界では、半世紀以上にわたってコンピュータによる予測が使われており、今や精度の高い予報をするためには、コンピュータによる計算はなくてはならない技術になっているのです。

えっ、それでは気象予報士は何をしているの?と思うかもしれませんが、コンピュータの結果だけでは十分とは言えないため、最後は人の目で判断をする必要があるのです。こうした点は、ものづくりにも似ていると言えるのではないでしょうか。その一方で、コンピュータを使うことは、天気予報の精度や効率、スピードの向上に大きく貢献しています。このように、コンピュータと人のそれぞれ良いところを組み合わせて、天気予報は作られているのです。

そこでここからは、天気予報におけるコンピュータを使った計算過程について詳しくお話していきたいと思います。

天気予報ができるまでのおおまかな流れ

数値予報とは

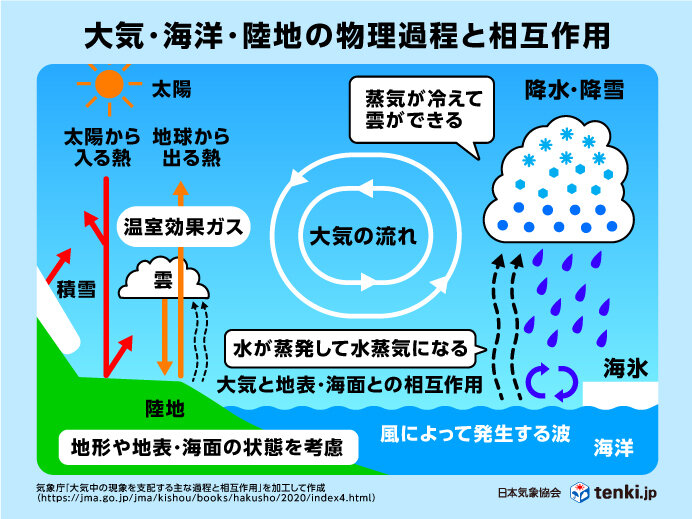

大気の動きは、図のようなさまざまな物理法則によって成り立っています。物理方程式を使って気象のデータをコンピュータに計算させ、未来の大気の状態を予測(シミュレーション)することを「数値予報」といい、その計算プログラムを「数値予報モデル」といいます。

数値予報モデルには、以下のような物理方程式が組み込まれています。

・水平方向の運動方程式

・鉛直方向の運動方程式

・連続の式(質量保存の式)

・熱力学方程式

・水蒸気の予測式

それぞれ時間変化率を求めて、それを積分することで、未来の値を計算しているというわけです。

数値予報のはじまりは、今から100年ほど前に遡ります。1920年頃にイギリスの物理学者リチャードソンが、物理方程式を手計算して天気予報にチャレンジしたことが始まりです。その時は、なんと6時間先の予報を計算するのに1ヶ月かかった上、計算がうまくいきませんでしたが、「ホールに集まった64000人が指揮者のもとで一斉に計算をすれば、計算のスピードが時間の経過に追いつき、予報をすることができる」ことを立案したのです。この考え方が数値予報のもととなって、1955年にアメリカで、1959年には日本でもコンピュータを使った数値予報が開始されました。このようにコンピュータの登場がリチャードソンの仮説を現実のものとし、経験則だけで行われていた天気予報に大きな革命をもたらしたのです。

数値予報モデルにはこれらの物理過程が方程式として組み込まれている

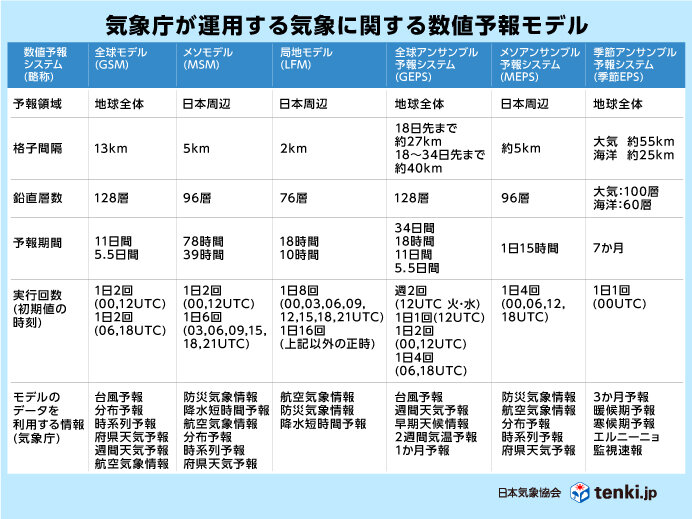

現在では、気象庁はスーパーコンピュータを使って、表のとおり気象に関するものだけ(※)でも6つの数値予報モデルを運用しています(※その他、海洋やエーロゾルに関する数値予報モデルあり)。各数値予報モデルを、予想する大気現象の規模や期間といった目的によって使い分けることで、幅広い天気予報ができるようになっています。数値予報の結果には大抵の場合誤差が含まれており、そのまま使うことはできないものの、現代の天気予報において、もはやスーパーコンピュータを使った数値予報はなくてはならない存在といえるでしょう。

なお、民間の気象会社も、基本的には気象庁が計算した数値予報のデータを受けて予報しています。そこにそれぞれの気象予報士の知見や判断が加わったり、独自の数値予報モデルを運用している会社はそのデータも加味したりして、天気予報が作られています。

現在気象庁が運用している気象に関する数値予報モデルの仕様一覧

全球モデルとは

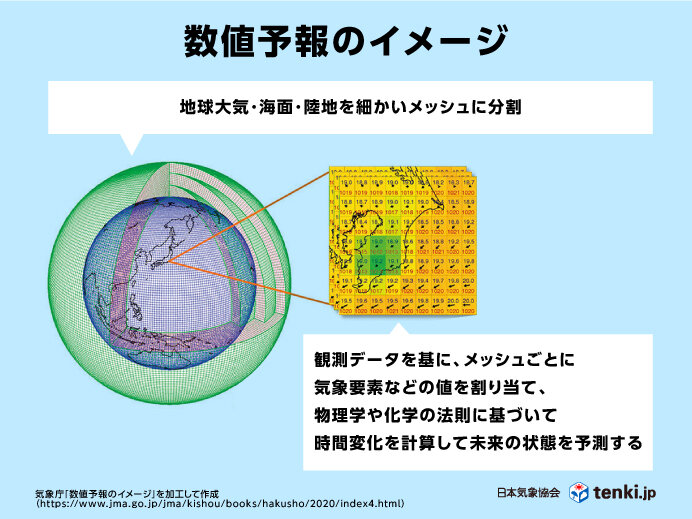

ここからは、数値予報モデルについてもう少し詳しく見ていくために、「全球モデル」を代表例として解説していきます。全球モデルとは、地球全体を対象に物理方程式を計算して未来の天気を予測シミュレーションするプログラムのことです。

数値予報は、図のように地球上の大気を格子(メッシュ)状に区切り、それぞれのメッシュの値の時間変化を計算します。気象庁が運用している全球モデルはGSM(Global Spectral Model)と呼ばれていて、地球全体を水平方向13km、鉛直方向128層のメッシュに区切って、最長11日(264時間)先までの予測を1日4回(うち2回は5.5日先まで)計算しています。計算結果は、主に今日明日の天気予報や週間予報、台風予報などのもとになります。

基本的にメッシュのサイズより小さい現象を予想することはできないため、全球モデル(GSM)では高・低気圧や台風、梅雨前線といった水平規模が100km前後の現象が主な予想対象になります。

雷雨などのより小さい規模の現象を予想するには、もっと計算する領域を狭くかつ予報期間を短くして、その分高解像度にした数値予報モデル(メソモデル、局地モデル)を利用します。それぞれ得意分野を補うような形で、複数の数値予報モデルが運用されているのです。

数値予報ではコンピュータ上に仮想の地球を作ってシミュレーションを行う

全球モデル(GSM)でもっと細かく計算できないの?と疑問に思われるかもしれませんが、そうすると膨大な計算に時間がかかりすぎてしまい、計算結果が出る頃には予想対象時刻をすぎてしまって、実際の運用には使えません。

全球モデル(GSM)はすでに現状の仕様で4億個近いメッシュの計算を行っているわけですが、もしメッシュを半分の細かさにして計算した場合、東西南北の水平方向×積分計算の時間ステップ=2×2×2=8倍もの計算量が必要になります。なお、時間ステップも同じくらい細かくしている理由は、メッシュのサイズに合わせて同程度短くしないと、計算がバランスを崩して破綻してしまうためです。

とはいえ、全球モデル(GSM)の高解像度化は段階的に行われてもいます。これまでも、全球モデル(GSM)の水平解像度は、2007年に60kmから20km、2023年に20kmから13kmへと細分化されてきました。スーパーコンピュータの高性能化などに合わせながら進められています。

全球モデルの精度はどれくらい?世界のモデルと比較

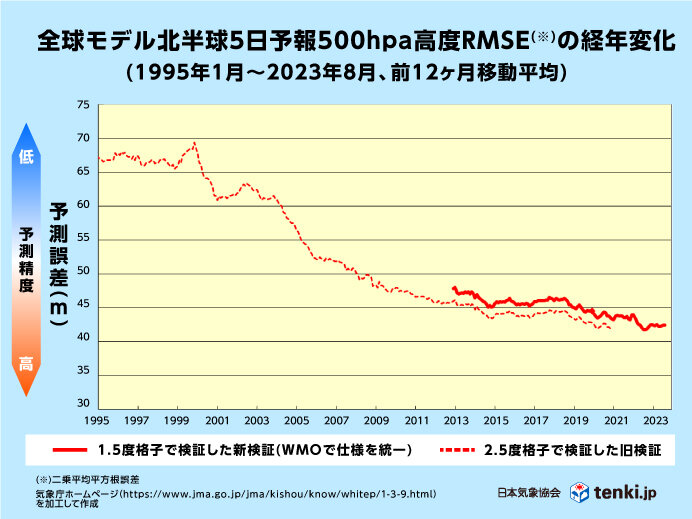

日本の全球モデル(GSM)の精度は年々向上しています。図は、予測の精度を調べるために、5日予報の500hPa面の高度の誤差がどれくらいだったかを見たものです。ちょっとわかりにくいかもしれませんが、誤差が小さいほど精度が良いということです。毎年のように改良が行われており、さらにスーパーコンピュータの進化も加わるなどして、とくに2000年代に誤差を大きく縮めていることがわかります。

全球モデルのデータがそのまま天気予報になるわけではないので、全球モデルの精度=天気予報の精度というわけではありませんが、数値予報モデルで正確にシミュレーションできるようになると、天気予報全体の精度のボトムアップにつながります。全球モデルの場合、とくに台風情報や週間予報などの精度向上が期待できるので、防災面や中長期的な天気予報の正確さという点でも、数値予報モデルの高精度化はとても重要な要素なのです。

日本の気象庁の全球モデル(GSM)の予報精度 ※値が小さいほど精度が良いことを表す