静岡市葵区から一歩も出ていないのに、登山口まで4時間かかる山域。それが南アルプス最深部です。熟練者が行くイメージの山域ですが、ここで“ゆる登山”ができる山を発見。初心者が楽しめるプチ山小屋宿泊体験をしてきました。

目の前が登山口「鳥森山」

南アルプス最深部の玄関口「椹島ロッヂ」(静岡市葵区田代)

南アルプス最深部の玄関口「椹島ロッヂ」(静岡市葵区田代)

「鳥森山(とりもりやま)」があるのは、南アルプス最深部の拠点「椹島(さわらじま)ロッヂ」の目の前です。

午前8時半。ロッヂのスタッフに「行って来ます」と声をかけて20歩も歩かないうちに登山口、登山開始です。この気軽さは初心者にぴったり。

椹島ロッヂの目の前にある登山口

椹島ロッヂの目の前にある登山口

実はこの旅で登山よりも大変なのは椹島ロッヂまでのアクセスなのですが、それは後で詳しく説明するとして、魅力的な鳥森山をまずはご紹介します。

針葉樹の林を抜けていきます。山頂の標高は1571mですが、スタート地点が1100mを越えているので、山頂までたったの1時間半あれば着くんです。

簡単な山でも装備はしっかり! トレッキングシューズでクマ鈴も忘れずに

簡単な山でも装備はしっかり! トレッキングシューズでクマ鈴も忘れずに

かなりマニアックな山域なので、週末ですが他の登山者に会いません。静かな森を1人で独占です。

すぐに急な登りになるので、息が切れないぐらいゆっくり行きましょう。登山道はよく整備されていますが、ときどき道幅が狭く滑りやすい砂利の足場になります。急がなくても1時間半で山頂につくのです。慎重に歩きましょう。

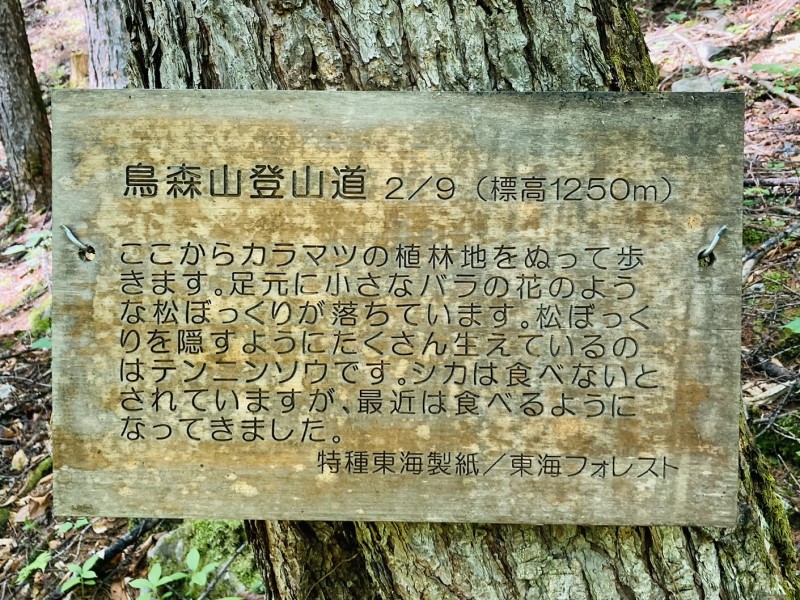

鳥森山の生態系について書かれた木の看板が、ところどころ現れます。

山頂まで全部で9枚あります。読みながら休憩をとれば、ちょうどいいペースで“ゆる登山”ができるでしょう。

山頂からは5月でも雪が残る3000m級の名峰が見えます。赤石岳、聖岳、悪沢岳。どれも日本百名山です。

山頂にはベンチや屋根のある休憩スペースがあり、シャクナゲが群生していて、花の時期には山々と共演します。

たった1時間半でこの景色にたどり着ける山スポット。かなり穴場です。

山頂のベンチでコーヒー休憩 右)赤石岳 左)聖岳

山頂のベンチでコーヒー休憩 右)赤石岳 左)聖岳

「四郎作のニワトリ」伝説

午前11時半。同じ道を通って椹島ロッヂに戻ってきました。

さて、なぜ鳥森山と呼ばれるようになったのでしょうか。確かにトリの声はたくさん聞こえましたが、野鳥の楽園なのでしょうか。

ロッヂで出会った猟師の古谷琴次郎さん(75)が面白い伝説を教えてくれました。

鳥森山の伝説を教えてくれた古谷琴次郎さん

鳥森山の伝説を教えてくれた古谷琴次郎さん

〜昔、井川に住む力持ち「四郎作」は村から離れて、肥えた土地がある赤石沢川の西に入って森をひらき、アワやイモを作っていました。ある年、急にひどい雪になり、四郎作はあわてて村に戻りましたが、山で飼っていたニワトリ2羽を鍵をしめた小屋に残してきてしまいました。

ずっとニワトリの心配をしていた四郎作は、雪が一段落するとすぐさま山に戻り、真っ先に小屋を確認しました。

すると1羽は死んでいましたが、もう1羽は扉を開けるやいなやバタバタっと飛びたち、赤石沢川を越えて鳥森山の方向に飛んでいきました。しかし羽がバラバラと抜けてしまい、鳥森山でついに力尽きて落ち、死んでしまいました。

四郎作は供養のため、山に石碑をつくったそうです。それから鳥森山と呼ばれるようになりました。〜

力持ちの四郎作が、鳥が命を落としたこと悲しみ名付けられた「鳥森山」。この伝説を古谷さんは、井川の古老から聞きましたが、今は他に知る人もなく、石碑の場所も見つからないそうです。

午後はロッヂでのんびり

ゆる登山の後は、椹島ロッヂの中でゆるく過ごしましょう。敷地内には写真館やクラブハウスがあり、暇を持て余すことはありません。

白籏史朗写真館

日本の山岳写真家の草分けで、南アルプスをこよなく愛した白籏史郎の写真38点が展示されています。

入館料は200円。椹島ロッヂの受付でチケットを購入できます。

井川山神社

一番奥まった場所にある井川山神社は、林業の神様です。椹島ロッヂ周辺は林業やダム工事の拠点で、多くの作業員が寝泊まりしていました。

なぜか月の17日に事故が多かったので、井川山神社では今でも毎月17日に安全を祈願するそうです。

登山の安全も祈ってみてはいかがでしょうか。

旧クラブハウスと大倉喜八郎翁の碑 旧クラブハウス

旧クラブハウス

林業の中心基地だった椹島に訪れる要人をもてなした旧クラブハウスです。昭和初期の建設で、天皇陛下が皇太子だった頃にお泊まりになられました。

入ることはできませんが、屋根を見上げると旧東海パルプの社章「ト」のマークが見られます。

旧東海パルプの社章が屋根に

旧東海パルプの社章が屋根に

また、東海パルプの創業者・大倉喜八郎が88歳にして赤石岳に登頂した祈念碑もあります。

南アルプスの静岡県側は旧東海パルプ、現在の特種東海製紙のグループ会社「十山」の社有林で、大倉喜八郎は大成建設やサッポロビール、帝国ホテルも創業した実業家です。

レストハウス椹午後4時からオープンするレストハウス椹は、暖炉があり落ち着いた音楽が流れている大人の空間です。

午後4時〜7時までオープンするレストハウス椹

午後4時〜7時までオープンするレストハウス椹

ビールやソフトドリンクが飲めます。

椹島ロッヂからさらに山奥に入った場所には「井川蒸溜所」があり、ウイスキーをつくっています。いつか椹島ロッヂでも飲めるかもしれません。

周辺の山の名前と標高が書かれたライト

周辺の山の名前と標高が書かれたライト

プチ山小屋気分を味わおう

さて、山小屋デビューは敷居が高いと感じる人は、旅館と山小屋の中間にいる椹島ロッヂは、ちょうどいい体験かもしれません。

相部屋なしなので安心

相部屋なしなので安心

コロナ以降、同室に別のグループが相部屋になることはなくなりました。

価格はオフシーズンの今は、1泊2食付きで1人1万円。6畳1部屋に3人まで泊まれます。

テレビは衛星チャンネルしか映りませんが、エアコンやお風呂があるのは山小屋以上です。

シャンプーとボディーソープあり ドライヤーとリンスはありません

シャンプーとボディーソープあり ドライヤーとリンスはありません

携帯電話もキャリア各社しっかりつながります。リニア新幹線の工事のための宿舎が敷地内にできたので、最近電波状況が良くなったそうです。

夕朝食は食堂で。ご飯とみそ汁はセルフサービスでおかわりできるのは山小屋スタイルです。

夕食 ごはんとみそ汁はセルフで

夕食 ごはんとみそ汁はセルフで

生もののネギトロやデザートのカップケーキは、山小屋ではあまり見かけません。夏のシーズン中は、山らしくアマゴの甘露煮も登場するそうです。

まさか生ものが食べられるとは

まさか生ものが食べられるとは

椹島ロッヂは1996年頃に、ダム建設をする中部電力の宿舎を引き継いだ建物で、年季が入っています。

ピカピカではありませんし、洗面スペースやトイレも共用で、山小屋の雰囲気を経験するにはぴったり。

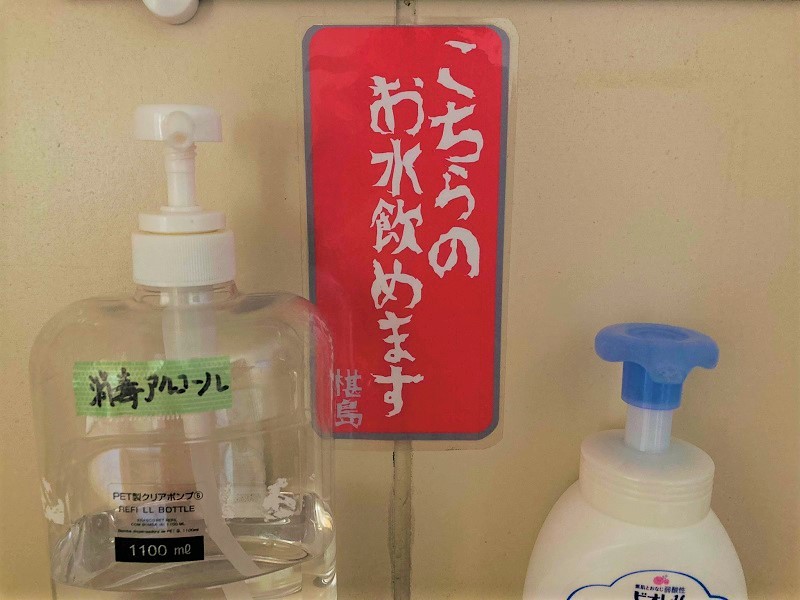

館内の注意書きが怖い! スタッフが面白がって変な文字を使っているそうです

館内の注意書きが怖い! スタッフが面白がって変な文字を使っているそうです

いきなり山小屋に行くのが心配な人は、椹島ロッヂでプチ体験をしてみましょう。

40部屋ありますが、繁忙期となる7〜9月の土日はすぐに予約がいっぱいになります。シーズンオフの今は静かに過ごせてねらい目です。

部屋はA棟〜C棟まである

部屋はA棟〜C棟まである

核心は椹島ロッヂまでのアクセス

さて、説明を後回しにした椹島ロッヂまでのアクセスです。

実は、夏山シーズン以外には公共交通機関でのアクセスは難しく、静岡市内から車で4時間はかかります。葵区の中を車移動して4時間とは、なんて壮大なんでしょうか。

外が明るくなってきた頃 南アルプスの視界がひらける富士見峠にて

外が明るくなってきた頃 南アルプスの視界がひらける富士見峠にて

朝4時に静岡市内を車で出発し、南アルプス公園線の終点「沼平ゲート」の駐車場まで約2時間半です。ほとんどが、すれ違いが難しい山道なので、運転は緊張を強いられます。

島田市や川根本町を経由するルートもあり、その方が道が狭い区間は短いのですが30分ほど時間は長くなります。

沼平ゲートから北は一般車両は通れません。椹島ロッヂや山域の山小屋宿泊者は、送迎の車に乗ることができます。

なぜならここから椹島ロッヂまでの17kmは、のり面の崩壊や落石が多い区間だからです。

沼平ゲート 一般車両の乗り入れはここまで

沼平ゲート 一般車両の乗り入れはここまで

午前7時、ヘルメットを持って椹島ロッヂのスタッフがゲートで待っていてくれました。そう車の中でもヘルメットをかぶるのです。

車は時速20kmでゆっくり進みます。

沼平ゲートにて送迎の車へ

沼平ゲートにて送迎の車へ

つい数年前までは舗装すらされていませんでしたが、リニア新幹線の工事現場まで安全に通行できるよう工事が行われ、今では9割が舗装を完了しています。

道路工事は現在も続いているので、午前と午後の1日2回しか通行できる時間帯がなく、集合時間が早いのはそのためです。

舗装工事が進む林道 年内に99%完了する予定

舗装工事が進む林道 年内に99%完了する予定

工事の進捗状況によっては、途中車を降りて歩くこともあるそうです。

道路上に落石があれば、スタッフが降りて石をどかします。

車を止めて安全確認をするスタッフ

車を止めて安全確認をするスタッフ

秘境感はんぱない!

こうしてたどり着いた椹島ロッヂで、特別感を感じないわけがありません。

登山口まで車で4時間、登山は3時間という奇妙な“ゆる登山”。山奥まで来たかいあって、当然人は少なく、ゆっくり静かな時間が過ごせます。

3000m級の山々が連なるエリアの玄関口なので、山の猛者しか来ないイメージの椹島ロッヂですが、こんな楽しみ方もできるんです。

秘境でゆったり森の香りを吸い込んで、週末リフレッシュしてみてはいかがでしょうか。

■施設名 椹島ロッヂ

■住所 静岡市葵区田代1301−2

■問合せ 0547-46-4717(9:00〜16:00)