【2024年6月7日 国立天文台 天文シミュレーションプロジェクト】

現在観測されているブラックホールのほとんどは、太陽質量の100倍以下の小さなもの(恒星質量ブラックホール)か10万倍以上の巨大なもの(大質量ブラックホール)のいずれかであり、その中間に当たる、質量が太陽の数百倍から数万倍の「中間質量ブラックホール」はごく少ない。とくに太陽の数千倍ほどの質量を持つ中間質量ブラックホールは観測的な証拠が乏しく、宇宙のどこでどのように形成されるのかは多くの謎に包まれている。

そのような中間質量ブラックホールが存在する可能性があると注目されているのが、数十万個から数百万個の星がボール状に分布した天体である球状星団で、星団の中心に中間質量ブラックホールが存在することを示唆する観測結果も報告されている。

中間質量ブラックホールの存在が観測から示唆されている球状星団の一つ、ケンタウルス座のω星団(撮影:nardisさん)。画像クリックで天体写真ギャラリーのページへ

球状星団の中でブラックホールが形成されるためには、星同士が次々と合体・衝突して非常に重い星が形成される「暴走的合体」が起こる必要がある。この過程を調べるため、東京大学大学院理学系研究科の藤井通子さんたちの研究チームはプログラムを開発し、国立天文台の天文学専用スーパーコンピュータ「アテルイII」を用いたシミュレーションを実施した。本研究では世界で初めて1つ1つの星の運動を再現した球状星団の形成シミュレーションが行われ、星間ガス中における100万個を超える星の運動が正確に、現実的な計算時間で再現されている。

シミュレーションの結果、星の母体である分子雲から星が生まれて形成が進む星団の中で、星同士が次々と合体する暴走的合体が起こり、最終的に太陽の1万倍程度の質量を持つ超大質量星が形成され得ることが示された。このような超大質量星は、最終的に太陽の3000〜4000倍の質量を持つ中間質量ブラックホールになることが理論的に予想されている。

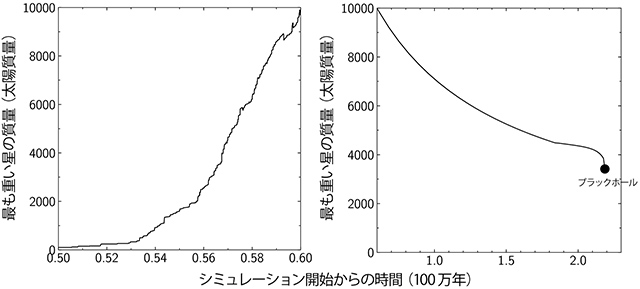

星団内で最も重い星の、質量の時間変化。(左)星の合体による質量増加のシミュレーション結果。(右)恒星進化の理論に基づく超大質量星の質量の時間変化。60万年ほどで太陽質量の1万倍の超大質量星が誕生し、この星が220万年後に太陽質量の4000倍ほどの中間質量ブラックホールになる(提供:藤井通子、以下同)

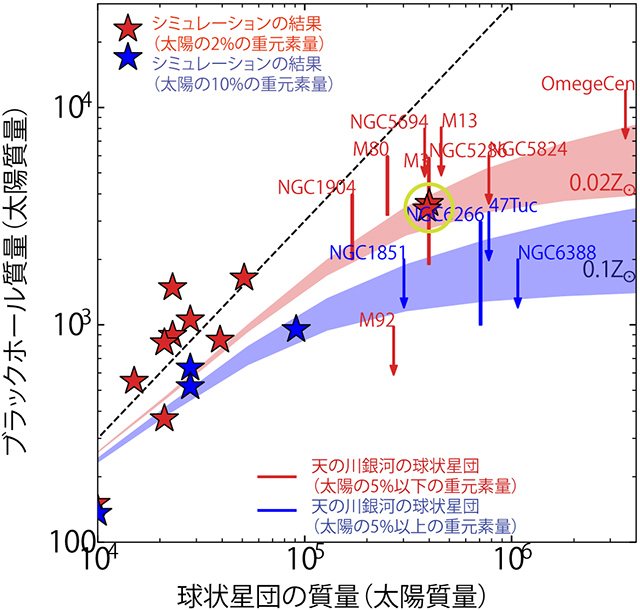

また、今回のシミュレーションで得られた星団の質量とその中で形成されるブラックホール質量の関係は、観測から推定されている球状星団の質量とブラックホールの質量の関係とも一致している。球状星団中に中間質量ブラックホールが存在することを理論的に強く示唆する結果だ。

球状星団の質量とブラックホールの質量の関係。(星印)シミュレーションの結果。色の差は星の元となった星間ガスの重元素量の違いに対応する。(破線)中間質量ブラックホールの質量が球状星団の質量の3%に当たるライン。(縦線)観測から中間質量ブラックホールの存在が示唆されている球状星団。(薄い赤と青の領域)星の進化の理論計算とシミュレーションの結果から予測される、各重元素量の場合の球状星団の質量とブラックホールの質量の関係

太陽質量の数千倍の中間質量ブラックホールが球状星団の中で形成され得ることを示した本研究の成果は、未解明である大質量ブラックホールの形成過程を理解するうえでも大きな意義があるものとなるだろう。

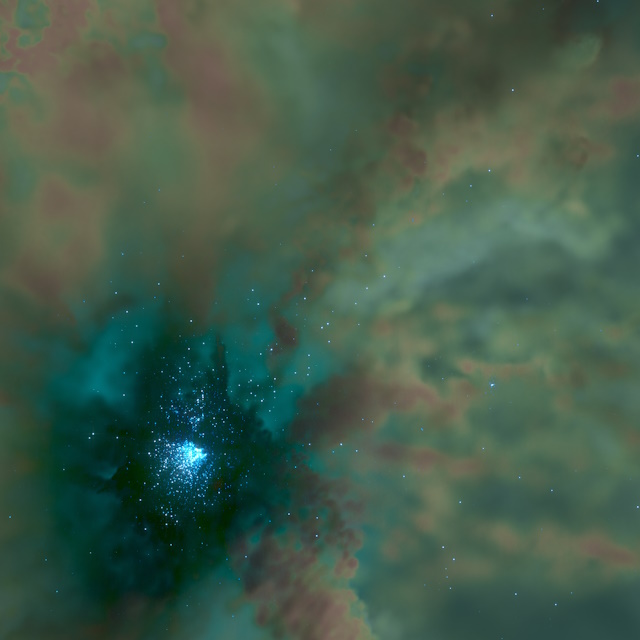

シミュレーションで再現された形成中の球状星団を可視化したもの。青白い点が星団の星々を表し、その周りの「もや」は星間ガスを表す。ガスの色の暗い部分は温度の低い星間ガス(分子雲)、明るい部分は温度の高い星間ガスに対応(提供:藤井通子、武田隆顕(ヴェイサエンターテイメント株式会社))