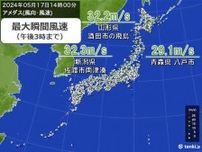

前編【青森・八戸出身の青年とピストル心中した「ラストエンペラーの姪」 親友女性が証言した「交際の様子」「忘れられない口癖」】からのつづき

満州国皇帝の姪・愛新覚羅慧生(えいせい)と、青森県出身の大久保武道が歩んだ恋路の果ては、暗い山中でのピストル心中――。昭和32年に起こった「天城山事件」は、三ツ矢歌子主演の「天城心中 天国に結ぶ恋」として映画化されるほどの関心を集めた。しかし、昭和史に残る悲恋物語という見方だけでは余りあるだろう。前編で親友が語った慧生の素顔に続き、後編では武道の実弟が”父への反発心“を明かす。いまだ明らかにならない真の動機とは。

(前後編記事の前編・「新潮45」2005年6月号掲載「昭和史 女と男の七大醜聞 『天城山心中』愛新覚羅慧生の女ごころ」をもとに再構成しました。文中の年代表記等は執筆当時のものです。 文中敬称略)

***

地方名士の嫡男

昭和32年2月、慧生と武道は目白のそば屋で、結婚の誓いを交わす。学生同士の他愛もない、ままごとにも見える。だが、この約束には、慧生にとっても戯れごとで済まされない決意が含まれているはずだった。

「もし、彼と一緒になるなら、行李ひとつで家を出なくちゃ」と明子には言ったものだ。愛新覚羅、嵯峨の両家とは縁を切らねばならないだろう。当然、父・溥傑の拘束が解かれた日には、家族で中国大陸に戻るという母の希望に背くことにもなるだろう。

慧生も明子も当初は、武道が八戸屈指の有力者の息子であるとは露ほども知らなかった。彼自身は、母が文房具屋を開いていると言うのみだった。

八戸に代々続く大久保家は大店・多喜屋を営む、豊かな家である。武道の父・弥三郎は、南部鉄道常務、デーリー東北新聞社社長、八戸商工会議所副会頭まで務めた土地の顔役で、落選はしたが市長選や参院選にも打ってでている。大川周明や安岡正篤に傾倒した日本主義者でもあった。忙しい身で、一年中めったに家に寄りつかず、外に多くの女性がいる豪放な遣り手だったのだ。

6人きょうだいの長男として生まれた武道には、父の存在そのものが威圧的だったろう。ときおり家にいるときは、絶対的な威厳を保ち、口より先に手が出る。たまに、外につくった見知らぬ子を連れてくるのを、母が複雑な顔で見ていた。

性に関連する血の悩み

武道の死により、家業を継ぐことになった5つ違いの次男・宗朝は、かつて兄が父に抱いたであろう鬱屈した思いを想像して、重い口を開いた。

「反発? それはあったんじゃないかな。真面目で母親思いだったから、父のそういうところを、たぶん兄は受け容れられなかった。なにも知らずに、父が外でつくった子と遊んだことがあって、あとで厳しい顔をした母から『あんな子と、あそぶんじゃない』と叱られたこともあった。兄が教育者を目指したのには、父とは正反対の人生を送りたいという思いもあったんでしょう。高校生の兄が私に、よく言ったものです。俺は教育者になるから、お前が家を継げと」(次男・宗朝)

家名の存続がお家の大事だった時代、長男・武道はほかの弟妹よりも特別に扱われたとも言った。その分武道は、家内の入り組んだ状況を誰よりも深刻に受け止めたようだ。長男の責務と父への嫌悪がないまぜになったまま、家業を気丈に切り盛りする母を哀れにも思った。

武道は、東京での寄宿先だった新星学寮を主宰する思想家の穂積五一を尊敬していた。慧生との交際の節目、節目で、三度穂積の意見を仰いだ。一方の慧生も、明子を伴い別れの決意を、穂積に伝えに行ったことがある。

その穂積に、武道は慧生との交際の過程で膨らむ性の衝動について、悩みを打ち明けている。彼のなかで性が暴れるたび、あの父の姿が大きく立ちはだかる。穂積は慧生と武道の遺簡集『われ御身を愛す』のなかで、「性に関連する血の悩みを彼はどれだけ深刻に悩んだことか」と記している。

2人だけの生活に備え貯金も

どこから見ても不釣り合いな、恋人だった。慧生は、かいがいしく、彼の外観を変えようとした。武道も、素直に従った。背広やネクタイを一緒に選び、女性に対するマナーを教え、彼は慧生と出会ってからの1年半で見違えるほど洗練された。

明子が言うには、「別人のような」変身ぶりだった。死の数カ月前になると、すでにふたりは、精神的に結婚しているような状況だった。2人だけの生活に備え、郵便局に貯金もはじめていた。

昭和32年11月28日に慧生が武道に書いた手紙は、武道に対する揺るぎない信頼を感じさせる。

「私が対外的、社会的な場に於いて、また対友人関係において、どういう態度を示すかというようなことについては、家で生活しておりましても、ただ食事を一緒にして、雑談をするだけの家族には少しもわかってはおりません。私のすべてを、少なく ともいちばん多く知っていらっしゃるのは、何といっても武道様でございます」

しかし、慧生の心を掴まえるのに神経をすり減らしたせいか、武道はその年の夏ごろから、徐々に精神を弱らせていた。

部屋に隠していた父親の銃

明子は、武道の懊悩に火をつけた深刻な一件を、慧生から聞かされていた。帰省した彼は、八戸の店舗の一室で、父と女性が一緒のところを偶然目撃してしまったのだという。逆上した彼は咄嗟に、以前から自分の部屋に隠してあった拳銃を手に、家を飛び出したらしかった。

弟の宗朝は、その銃に見覚えがあった。

「父が戦地から持ち帰って、物置に放り込んでいたものです。錆び付いたコルトとか、ほかにも銃はあったんですけど、いつからか、兄は一丁だけを部屋に保管し、油をやったりして丁寧に手入れしていたんです」

武道は、父から分けられた血を思うにつけ、自分が慧生を思う誠意を疑るようになってゆく。死ぬことを本気で考え出した彼は、死の3日前、自由が丘で慧生と会い、一旦思いとどまっている。

このとき八戸から持ち帰った武道の銃を預かった慧生は、新星学寮の穂積に電話を入れたと思われる。応対した夫人が、穂積が風邪で寝込んでいることを伝えると、電話口の女性は「大久保君が……」と言いかけたまま、受話器を置いた。

「死にたいって言ってるのよ」

その翌日慧生は、学校近くの中華そば屋で明子と会った。彼女は、ハンドバッグにしまった銃を見せながら、前夜の次第を説明した。だが、「大久保君が死にたいって言ってるのよ」という表情に、深刻さはなかった。明子は、その場面を鮮明に記憶していた。

「彼女は、あの時点で、大久保さんと一緒に、死のうとは絶対に考えていませんでした。彼はエコちゃんの言うことならなんでも聞く人。大久保君が死にたいと言ったのは、これが初めてじゃないし、私も、大丈夫だと思ったの」

しかし、武道の意志は変わらなかった。12月4日の朝、ふたりは行動を起こした。

まず、手許にあった相手からの書簡を、それぞれ別に梱包して、八戸に住む武道の母宛に投函している。慧生の封には、この日貯金を下ろした目白局の消印がある。

さらに彼女は、穂積宛に書いた手紙もここから投函した。5枚の便箋に綴られていたのは、武道が一身上の理由でずっと苦悩してきたが、最近さらに苦しみを増す事件に遭遇し、生きる望みを絶つにいたったこと。彼に長い間迷惑をかけてきたことをすまなく思うこと。彼のいない人生は考えられず、自分の意志で行動をともにすることなどだった。

この手紙は、事件後すぐに穂積から嵯峨家の手にわたり、行方不明になった。嵯峨家は返却を求める穂積に対し、慧生の遺体と一緒に荼毘に付したと、回答している。

慧生の顔には白いハンカチが

最後の日、慧生は学習院大学に行って、明子の姿を探した。だが、運悪く明子はこの日授業を休んでいた。そのまま2人は、列車で伊豆を目指した。

一夜明けた5日、学習院大学に慧生の母・浩がやってきた。武道と一緒に慧生が行方不明だと聞いたとき、すでにふたりは死んでいるのではないかと、明子は直感した。

「行ったり来たりした、ふたりの気持ちが、これほど寄り添った時期はなかった。互いに相手の痛みが、深くわかるようになっていたから……」

失踪から6日後、明子の予感通り、ふたりの遺体は、天城トンネルから八丁池に向かう登山道を少し逸れた熊笹群のなかで発見された。武道の腕を枕にした慧生は、左のこめかみを撃ち抜かれていた。

武道は自身の手で、右の脳に弾丸を撃ち込んだ。慧生の顔には、白いハンカチがかけられ、最後の朝に下ろした貯金で買ったエンゲージリングが、細い指にはめられていた。武道もまた、当日に購入した新品の靴をはいていた。下着はふたりとも、真新しいものに替えていた。ほかに、紙に包まれたふたりの髪と爪が、ヒメシャラの根本に埋めてあった。

年月を経るたび明子の胸に去来するのは、あの日、もし自分が登校していたら、慧生と武道の人生に別の選択がありえたかもしれないとの一念ばかりだった。

青森の墓から移された慧生の骨

かつて「天城で結ぶ恋」という甘い言葉が流行った。ややもすると、許されぬ恋の末路として、ふたりの死は飾られた。そうなのだろうか。慧生は、自分が本気で寄り添ったものを信じ切り、結果として死の淵に足をかけた。それは殉死であった気がする。

満たされた時間が消失してしまうのを恐れた慧生は、彼を止められないと悟った瞬間、自分の未来と引き換えに、一瞬の幸福感をその胸に永遠に封じ込める道を選んだのではなかったか。彼女は、やっと手中にした幸福感と、愛新覚羅の名を背負い続けるその先の人生とを、天秤にかけたのかもしれない。

慧生は家庭内で、武道への真摯な思いを堅く封印してきた。それだけに浩は、娘が死に同意したとは、どうしても思えなかった。悲嘆にくれ、「娘は誘拐されたことにしてくださる」と明子に言った彼女は、真実は「無理心中」であるとの見解を、終生曲げなかった。

八戸郊外にある大久保家の菩提寺には、慧生と武道の戒名を刻んだ墓石がある。その左脇には、武道が慕った母・つやと、生涯の重しであった弥三郎の墓石が並ぶ。が、そこに慧生の骨はない。

彼女の骨は昭和63年、下関市の中山神社境内に建てられた愛新覚羅社(祖霊殿)に73歳で逝った浩と一緒に納められた。遺族の希望により、京都にある嵯峨家の墓地から、中国大陸に近いこの地に遷座されたという。

駒村吉重

デイリー新潮編集部