中学受験をするときに一つの物差しとなる「偏差値」。この偏差値は、高校受験や大学受験と同じものと考えていいのでしょうか。保護者が知っておきたい、偏差値への向き合い方とは。中学受験に詳しい森上教育研究所所長の森上展安さんに、中学受験における「偏差値」についてうかがいました。

■中学受験と高校・大学受験は、同じようには比較できない

――中学受験の偏差値と高校受験・大学受験の偏差値は、同じ基準で考えてもいいですか。

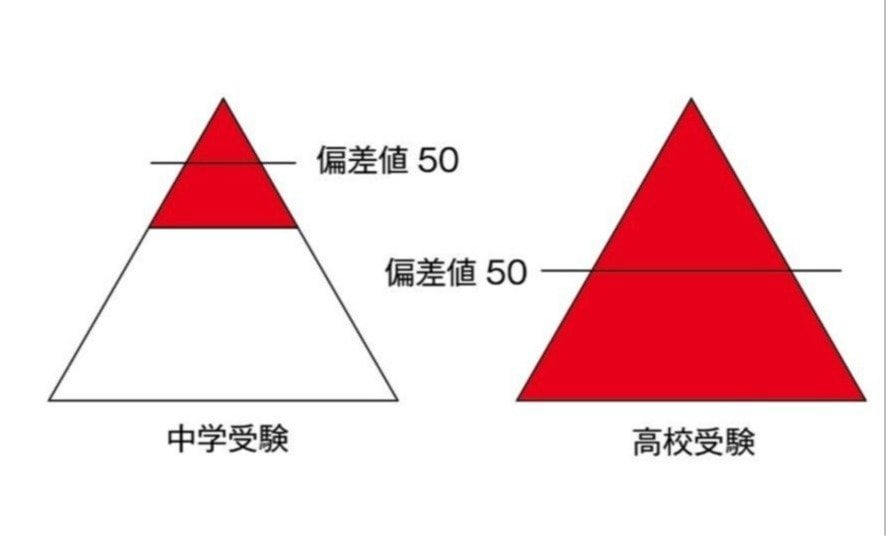

中学受験と高校受験とでは、受ける数、つまり母数が全然違いますので、同じようには比較できません。中学受験率は伸びているとはいえ、首都圏でも小学6年生の約20%程度しかいません。全国で見れば約10%程度です。しかも、成績上位層の多い中学受験者の平均ですから、例えば「偏差値50」は全小学生からみるとかなり「上位層」になります。

一方、中学生のほとんどが高校に進学する現在、ほとんどの生徒が高校受験のための模試を受けています。ですから、高校受験における「偏差値50」は、成績上位層から下位層まで含んだ全中学生のなかの平均です。大学受験の偏差値も同様で、大学受験率は高校生の約60%にもなります。高校受験や大学受験の偏差値は母数が圧倒的に多く、さまざまな生徒がいる中での平均になりますので、中学受験の「偏差値50」とは性質がだいぶ異なります。

また、高校受験や大学受験の偏差値は、レベルの高い中学受験者の偏差値よりは高く出る傾向があります。ときどき親御さんのなかで、中学受験の偏差値の概念をよく知らず、「偏差値50の学校に行くなんて!」という方もいらっしゃると聞きますが、親自身によるかつての高校受験や大学受験の経験から「偏差値50は低い」という考え方は、今の中学受験に持ち込むのは誤りといえます。

――低学年、中学年のうちから偏差値に注目していったらいいでしょうか。

中学受験が盛んになって、通塾の低年齢化も進んでいます。小3、小4くらいでも、塾の「組分けテスト」などで偏差値と向き合うことが増えています。

しかし小学校の学習カリキュラムが終わっていない、小4や小5で出てくる偏差値は、あまり気にしなくてもいいでしょう。このころは、単元のチェックという点で模試などを活用したらいいと思います。

偏差値を気にするのは、小学校の単元をすべて学習し終わり、受験校を決めていく小6の夏休み以降から注目するので十分だと思います。ただしこの場合も、一度や二度の模試の偏差値で見るのではなく、複数回の平均で見ることが大切です。

――「80%合格偏差値」とは何でしょう。

塾が配布している各学校の偏差値一覧は、「80%合格率」が使われることが多いです。ある中高一貫校の合格可能性が80%であることを示すものです。

四谷大塚の場合は、【Aライン80偏差値一覧】が、「受験者の80%が合格している偏差値一覧」になります。ほかに【Cライン50偏差値一覧】という、受験者の50%が合格している偏差値一覧も用意されています。日能研の場合は【R4】というのが「80%合格偏差値一覧」で、【R3】が「50%合格偏差値一覧」になります。

80%合格偏差値とは、例えば偏差値60の受験者が10人受けて8人合格すれば、その学校の80%合格偏差値が「偏差値60」になる仕組みです。

しかし80%合格偏差値は、あくまでも模試による合格可能性でしかありません。模擬テストはどの学校にもあてはまるように平均的に作られているのに対し、実際の入試問題は学校によって特色が異なります。出題される単元が決まっている学校、基本問題が多い学校、資料を読み解いて記述させる学校など、学校によって特色はさまざまです。

模擬試験での偏差値では80%合格率を得られたとしても、実際の入試では苦手単元ばかりがでる学校かもしれません。その場合は入試に失敗するリスクが高くなります。そうした各学校の入試問題の特色は、過去問を解いていくことで理解できます。偏差値も合格率もあくまでも模擬テストから導き出されるもので、絶対ではありません。

よく入試のあとに「もう一度入試をやったら、合格者の半数は入れ替わる」と言われることがあります。そのくらい中学入試は微妙なものですので、偏差値を過信しすぎないことも大切です。

■学校の偏差値を上げる“からくり”がある?

――学校の偏差値を上げるための“からくり”があると耳にしたことがあります。

一概に偏差値をあげるためのシステムとはいえないのですが、「受験日を増やして、1回の合格者を減らす」ことで学校の偏差値は高くなります。

例えば、合格定員が200人の学校で、500人の受験者がいたら、1回しか受験機会がなければ上位200位に入っていれば合格できます。しかし受験機会が3回になり、100人、80人、20人といった合格者になったときには、200位の受験者は3回目まで合格できないことになります。とくに3回目の受験は定員も少ないうえに、上位校を受けて不合格だった成績上位者が受験することもあるので、倍率も偏差値もかなり高くなる可能性があります。

受験日程が増えることで受験機会が増えることは、併願がしやすくなって決して悪いことではありません。しかし合格者数が限定されることで、難易度が高くなることもあり、それが「学校の偏差値を上げるためのからくり」として使われることもあります。

特に新設の学校などで、入試回数を多くして、合格者が5人といった極端に少ない人数を設定しているケースもあります。こうした学校が、急に人気になってしまい倍率が非常に高くなって、事前の推定偏差値もあてにならず、不合格者が多発したという事例もあるので注意が必要です。

ただし、新設校に限らず、学校側はいろいろな生徒がほしいですし、とくに学力の高い生徒はほしいでしょうから、そうした生徒を集めるための方法は考えるでしょう。一概に学校が悪いことをしている、というわけではないと思います。

――偏差値を上げるための効果的な学習法はありますか。

勉強をしっかりしていても、なかなか偏差値があがらないこともあります。偏差値が相対評価である以上、自分だけでなく周りの子どもたちも勉強していれば、偏差値はなかなかあがってきません。

しかし、効果的な学習方法はあります。ポイントは「正答率」です。模擬試験の結果が返ってくると、各問題の正答率が表示されています。この正答率と偏差値には相関関係があります。100から偏差値を引いた数以上の正答率の問題をチェックするんです。たとえば偏差値50だったら、正答率が50%以上の問題で間違えているものをチェックします。偏差値60なら正答率が40%以上の問題ですね。これらの間違った問題や単元を勉強することで、効果的に偏差値があがります。

中学受験は、80%合格偏差値に届けば合格できるとは限りませんが、目標に近づくことは確かです。

■偏差値にとらわれすぎないことが大切

――「偏差値」について、親が注意すべきことは。

あまり偏差値にとらわれすぎないことだと思います。先にお伝えしたように、多くの保護者が経験した高校受験や大学受験の偏差値と、中学受験の偏差値は大きく違うのです。保護者の物差しで「偏差値〇なんて低い」などと子どもに決して言わないようにしてください。

そして「偏差値の高い学校がいい学校」だと決めつけないことも大切だと思います。親の側にそういった思い込みがあると、こうした偏差値の上下に右往左往してしまいます。一方、校風や学校のカリキュラムなど、保護者のなかに「わが子にあった学校選びの指針」がはっきりしていれば、偏差値や、偏差値のからくりも心配するまでもないはずです。

中学受験における偏差値の正しい意味を知って、決して踊らされることなく、学校選びや学習に生かして中学受験を乗り切ってほしいと思っています。

(取材・文/栗山琢宏)