<前編のあらすじ>

公平(35歳)は不仲だった実家の父親と久しぶりに山へ登ることになった。不本意だったが、継母・亜紀の『もう年だから、最後に1度くらい息子と一緒に登りたいんじゃないかな』という言葉に背中を押されたのだ。

登山中、慣れない公平に手を貸そうとした父の手を振り払おうとして、公平は山の斜面をすべり落ちてしまう。助けようとした父も落ちてしまい、2人は雨の山中でひと晩を過ごすことになってしまった……。

洞窟で救助隊を待つ父子

「公平、ここにいたら、体温を奪われる。向こうに洞窟があったから、そこに移動しよう」

博義の言葉に公平ははっとする。恐らく1人でいたら、恐怖のためにわめき散らしていただろう。断れば良かった。こんなところ来るんじゃなかった。しかしそんな弱音を博義に聞かれるのだけは絶対に嫌だった。

公平は痛みにうずく体で立ち上がり、洞窟の中に入った。雨はこれでしのげる。しかし本当に雨をしのげるだけだ。

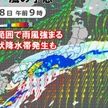

ぬれた体を風が通り抜ける度に体温が下がっていく。山はこれほどまでに寒いのかと思い知る。昨日は残暑が厳しく、半袖で過ごしていたはずだ。

しかし山はもうすっかり寒い季節になっていた。

「救助隊には連絡をしておいたよ」

「……どうやって? ここ圏外のはずだけど」

「衛星通できる端末があるんだ。それを使えば、圏外でも簡単な連絡ならできる」

公平は大きく息をはいた。取りあえず命の心配がなくなったことが分かった途端、睡魔が忍び寄ってくる。家に帰ったら、おでんとビールを飲もう。公平はあくびをしながら、そんなことをのんきに考えていた。

しかし事態はそんな甘くない。

「恐らく救助隊が来るのは朝になる」

「えっ……何で? すぐに来るんじゃないの?」

「もう日が落ちている。どれだけプロといえど、夜の山での捜索と救助は困難だ。だから俺たちは朝を待つしかない」

「マジかよ」

公平は自分の肩を抱いた。雨にぬれてしまったせいか、恐ろしいほどに寒かった。

もっとしっかり山の情報を調べておけば良かったと後悔する。父との登山という気が重くなるイベントから目をそらしたくて、何も勉強をしてこなかったのがあだになっていた。

「これを着なさい。少しはマシになるだろう」

博義がおもむろにアウターを脱いで、差し出していた。

「いや、でも……あんたが寒いだろ」

「俺は下に着込んでいる。一晩くらいなら問題ない」

公平はそのアウターを受け取った。博義のぬくもりもあって、寒さはかなりマシになった。身を寄せ合って、寒さから身体を守った。普段なら絶対に嫌がるところだが、この状況ではそんなことも言ってられなかった。

完全に日が暮れると、博義はかばんから登山用のライトを取り出して2人の間に置いた。光があるだけで、だいぶ心が安らいだ。

「……悪かったな。無理やり連れてきて」

博義が突然、謝ってきた。

「いいよ、別に……。今更どうにもなんねえし。だけど、何で、俺のことを誘ったんだよ」

博義は目を細めながら、洞窟の壁を見ていた。

「お前と、ちゃんと話がしたかったんだが、どう接していいのか分からなかった。それで山登りをしながら、タイミングを見て、切り出そうと思っていたんだ」

「……話って何だよ」

「母さんのことだ」

博義がそう言った瞬間、遭難という状況にすっかりなえていた怒りがまた沸騰しだした。

「……どっちの?」

薄く笑った公平は嫌みっぽくそう言った。博義の表情が厳しくなった。

母親は2人いた

公平には母親が2人いた。現在の母の亜紀は公平が中学の時に父が再婚相手として連れてきた義理の母で、産みの親である加奈子は再婚の半年前に事故で亡くなっていた。

実母が事故に遭ったとき、公平は博義と2人で山登りに向かっていた。

事故の知らせを聞いてすぐに引き返したが間に合わなかった。病院で対面した母の目が開くことは、もうなかった。

公平は悲しみに暮れた。博義は相変わらず仏頂面だったが、山登りに出掛けなくなったことで彼なりに喪に服しているんだと公平は思った。これからずっと父子ふたり、死んだ母さんとの思い出や独り置き去りにしてしまった後悔と生きていくんだと思っていた。

だがそれから半年がたって、博義は亜紀を連れてきて結婚すると言い出した。

受け入れられるはずがなかった。許せるはずがなかった。博義の無神経さに、公平は吐き気がした。

「再婚のこと、今も怒っているんだろ? 亜紀もそのことをずっと気にしている。自分のせいで俺たちが疎遠になったんじゃないかって」

公平は博義をにらみ付けた。

「それなら、母さんに言っておいて。そういう理由じゃない。母さんは悪くない。悪いのは平気で前の母さんを切った父さんだからって」

雨脚が強くなったのか、ふいに訪れた沈黙を雨音が埋めていった。

「そうだよな。俺が、悪い」

「あんたからしたら、厄介払いができたって思ってるでしょ。仲悪かったもんね、前の母さんとは。いっつもけんかしてたし、事故の前なんてほとんど口も聞いてなかった。だから平気で新しい妻に乗り換えられたんだろ。むしろよく半年も耐えられたよな。本当は葬式帰りにでも婚姻届を出したかったんじゃないの?」

博義は拳を固く握りしめた。公平は殴られるかもと思ったが、殴られる恐怖やそれによる痛みよりも怒りのほうが勝っていた。

しかし身構えた公平を裏切って、博義はふっと拳を緩めた。

「……いや、違う。そうじゃない。けんかばかりだったが、加奈子のことを嫌ったことなんて1度もない」

「へえ、そうかよ。でも、あんたは即座に再婚した。それがすべてだろ」

博義は唇をかみながら、うなずいた。あるいは黙り込んでうつむいたのかもしれない。だがどちらでもよかった。

「じゃあさ、聞かせてくれよ。なんで再婚したんだよ。話したかったんだろ? なら話してくれよ。なんで母さんを放っておいて、新しい女と結婚したんだよ!」

公平は博義の胸座(むなぐら)をつかみ、石壁にたたきつけた。頑健だと思っていた博義の身体は、年相応には衰えていて、想像していたよりもはるかに軽く、頼りなかった。

「……加奈子が死んでも、俺たちの生活が終わるわけじゃない。でもな、俺は仕事があるし、家事炊事は一切できない。恥ずかしいことだが、米すらまともにたけなかった。ずっと加奈子に頼りっぱなしだったんだ」

公平はぼんやりとその頃のことを思い出していた。

たしかに一時期、ほとんど生米みたいな固いご飯を食べたり、レンジでできるパックのご飯やレトルトばかりが並んでいた時期があった。母さんも亜紀も、どちらも料理上手な人だったから、そんな粗末な料理が食卓に並んでいたことなんて忘れていた。

「事故のあとしばらくして、お前、バスケ部を辞めただろ。代わりに洗濯や炊事をやってくれたよな。俺が何もできないばっかりに、お前に苦労をかけちまって……」

公平は博義の胸座(むなぐら)から手を放す。

亜紀と暮らすようになったのは、ちょうど中学2年のときだった。周りが少しずつ受験を意識しだすような時期で、公平も受験勉強を始めた。家から出たい一心だった。けれど受験勉強に集中できたのは、亜紀がいたから――博義が再婚を決めたからだった。

「なんだよ、今更……」

何か言い返してやろうと思ったし、実際に言い返せる不満なんてものはいくらでもあったはずなのに、どんな言葉も喉元でほどけていってしまった。

「ただ、お前の気持ちを無視してしまったことは申し訳ないと思う。きちんと事前に説明をしていれば、良かったなと反省しているよ」

それだけ言って、博義はいつもの無口に戻った。

母への謝罪

翌朝、駆けつけた救助隊によって2人は無事に救助された。

ヘリに乗り、上から鷹ノ巣山を見下ろす。

昨晩のことを考えていた。どれだけ考えても到底納得することはできなかった。

しかし、再婚の理由に息子の将来を心配する気持ちが含まれていたのは事実だと受け止めなければならないのだろう。実際に亜紀のおかげで今の自分があるのも事実だ。

それでも博義がどうして半年という短い期間で再婚を踏み切れたのは、理解できない。

ただ、もしかしたら、自分にも子供が生まれたら、そのときには分かるようになるのかもしれない、とも思った。

けがは滑落したときの捻挫くらいだったが、念のためにと搬送された病院で、泣きはらした目の亜紀が待っていた。

「良かった、ほんとうに、良かった」

担架に乗せられている公平と博義の手を握りしめると、亜紀の目からは1度渇いた涙が再び流れ出した。

「ごめん、母さん」

いろいろな思いが詰まった謝罪だった。

病院のベッドから外を眺める。きれいな山々が並び立っていた。

山中で危険な目に遭ったのがうそのようだ。

遠くから見ているだけでは分からないように、近くにいただけでは分からないものもある。

どちらがいいとかではなく、最適の距離感を見つけるというのが良いのかもしれない。

だからもう2度と、博義と登山をすることはないだろう。

あんな経験はもうこりごりだ。

ただ、酒を飲むくらいならしてもいいかなと思った。

※複数の事例から着想を得たフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。