たとえば、アマゾンでは、当日配送サービスを提供しており、確実にエンドユーザーに届けるための物流構築を完成させ、他社との差別化をしています。ユーザーは欲しい商品がすぐに手に入るためアマゾンをリピート利用します。

これは1回の売上ではなく、LTV(顧客生涯価値ある顧客が自社と取引を開始してから終了するまでの期間にどれだけの利益をもたらしてくれるかを表す指標)やリピート率、顧客満足度を重視し企業の長期利益を考えたもので、まさにプロフィットセンターといえるでしょう。

(出所:『顧客をつかむ戦略物流 なぜあの企業が選ばれ、利益を上げているのか?』)

(出所:『顧客をつかむ戦略物流 なぜあの企業が選ばれ、利益を上げているのか?』)

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

物流から組み立てるセブン-イレブンの出店攻勢

セブン-イレブンは、出店攻勢をかける前に、物流拠点や弁当工場などの供給施設を作ります。

通常であれば、コストのかかる施設は、出店が一定範囲で達成されたあとに開設しますが、その反対です。スムーズで欠品のない店作りを優先しているのです。

こうした展開は、物流部門だけでは実現できません。企業戦略に物流を取り入れ、他部署との連携など全体最適を考えるからこそ実現できることです。

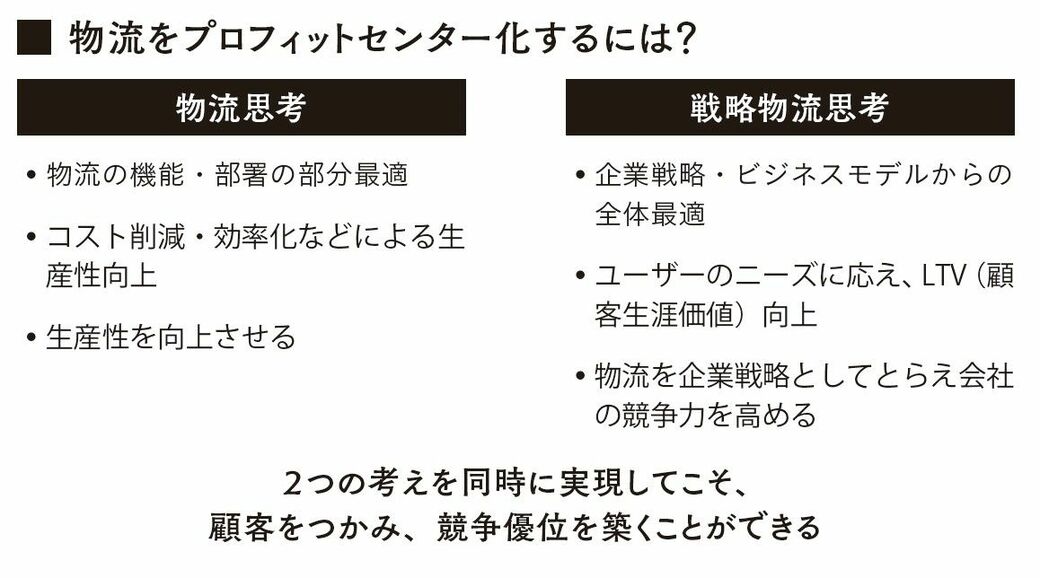

物流を、単体の部署や機能の部分最適だけで考える時代は終わりを迎えています。他部門とも密につながり、さらには、ビジネスモデルを成り立たせることの重要性が高まっているのです。

品質や顧客満足度の向上、多品種少量の高速回転での製造・消費など、物流の役割が多岐にわたるいま、生産性向上を重視するコストセンターの強化に加えて、会社の競争力を高めるプロフィットセンター化も同時に達成しないといけません。

著者:角井 亮一