早稲田大学の入学試験で問題が撮影され流出した事件。使用されたとされているのが、カメラと通信機能がついた「スマートグラス」だった。

【映像】衝撃! 中国 特殊車両による電波遮断の様子

そんな小型化が進むデジタル機器による不正に長年本腰を入れて対策しているのが中国だ。その事例を中国の大学で講師を務めた経験もあるジャーナリストの浦上早苗氏に聞いた。

「中国のカンニング対策は昔からすごく厳しくて、アナログの頃には袖の中にカンニングペーパーが入ってないか確認していた。その後のデジタルへの対応も早く、2010年頃から金属探知機を入れていた。とはいえ一番効果的なのは『電波の遮断』だ。今のカンニングは通信端末で外部と接触するものがほとんどなので、“元から絶つ”べく使われている」(浦上氏、以下同)

空港の保安検査場のような厳しい身体検査や、室内からの情報を一切外に出さない電波の遮断。

「全部の大学で導入されているとは限らないが当然監視カメラを使ったり、大学入試は別格だが通常の期末試験の際にも一箇所に全員のカバンを集めたりしている」

この厳しい不正対策の背景にあるのが、国民性の違いだという。

「日本は基本的に『性善説』。試験に限らず、無人の野菜箱なども皆さんの良心に訴えかける。対して中国人は新しいものを見たらとにかく使おうとし、日本で話題になった小型のメガネも中国では2009年頃に初めてカンニングが報道された。何か悪い方法・ずるいやり方を見つけたらすぐにやる人が現れる。おそらく、国民みんなが『これ出てきたら絶対悪いことやるよね』と思っており、警戒心は強い」

不正は起きるものという前提で先回りする中国。性悪説が前提で対策をする国民性があるという。

そして、年に1回の「高考」と呼ばれる大学入試によってその後の人生が左右されることもチェック体制が厳しくなる背景にあると浦上氏は話す。

「全国一斉に試験があり、その点数で大学が振り分けられるため、必死さ、その入試で人生が変わる感覚は日本より大きい。試験によってその後の就職できる会社も1年目年収1000万円のところから100万円のところまで差がつく」

試験官の目視で不正を見抜くのが難しい現状が明らかになる中、日本の入試でできる対策はあるのか?

「中国と同じようにやればいい。受験票の顔確認は40年前のやり方だ。受験生はみんなデジタルを使ってカンニングするのに、その対策をしていない。試験中の通信の遮断が一番効果的な方法だと思うが『(本当に)監視を厳しくしないといけないのか』などと言ってもまたすり抜けて来年も同じことが繰り返されるのでは」

中国のカンニング対策としては、特殊車両などで電波を遮断、そして小型デバイスを埋め込む可能性があるためブレスレットやネックレス、髪留めなどの持ち込みは禁止。さらに金属探知機によるチェックもあり、ドローンで電波を検出したりもするという。

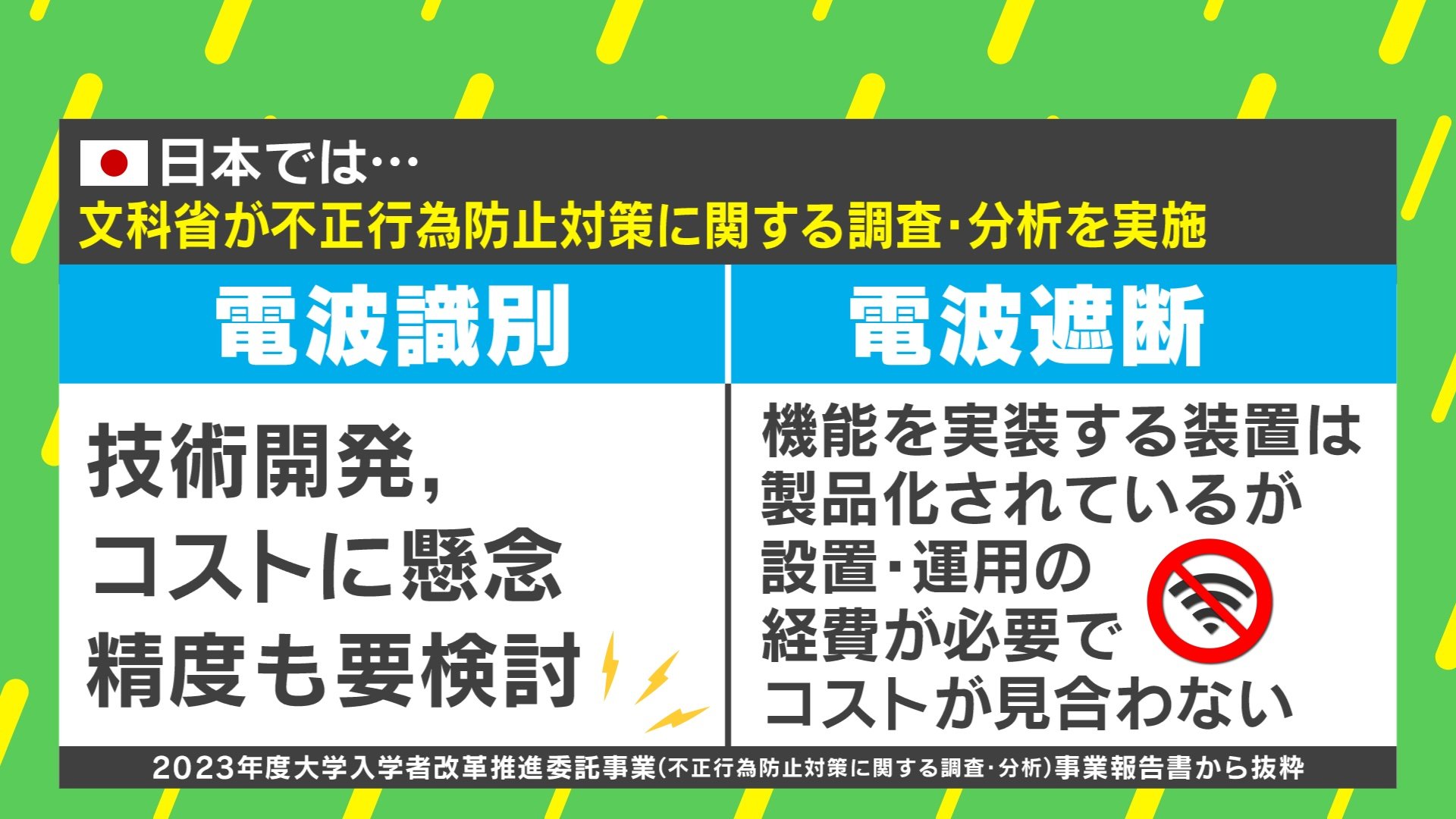

一方、日本は文科省が不正行為防止対策に関する調査分析を実施したところ、電波識別や電波遮断はコストが似合わないということで見送られている。

中国のカンニング対策について、ノンフィクションライターの石戸諭氏は「1番肝心なのは『その入試が社会的にどのくらい重きが置かれているか』、入試と社会の関係にある。中国はまさに学生は人生をかけており、国家の威信にもかかわるイベントなのだろう。大学側も威信をかけてカンニング対策を行っていることがわかる。対して日本は大学と人生は中国ほど強くは結びつかないし、歴史ある私立大学には独自の文化などもあるため、中国のような対策を賞賛するより、大学がかけられるコスト・人的コストも含めて考えていくべき」と述べた。

対策については「持ち物検査や試験前にスマホを集め、スマホを隠す、あるいは“2台目”が見つかった人を“アウト”と判断したり、カンニングが発覚した学生に対する厳罰化などが考えられる。カンニングの影響を弱めるために試験問題もマークシートだけではなく、記述式を増やしたり、口頭試問を設けてもいいだろう。ただし、そうなると大学側のコストが増える。バランスが大切だ」と述べた。

(『ABEMAヒルズ』より)