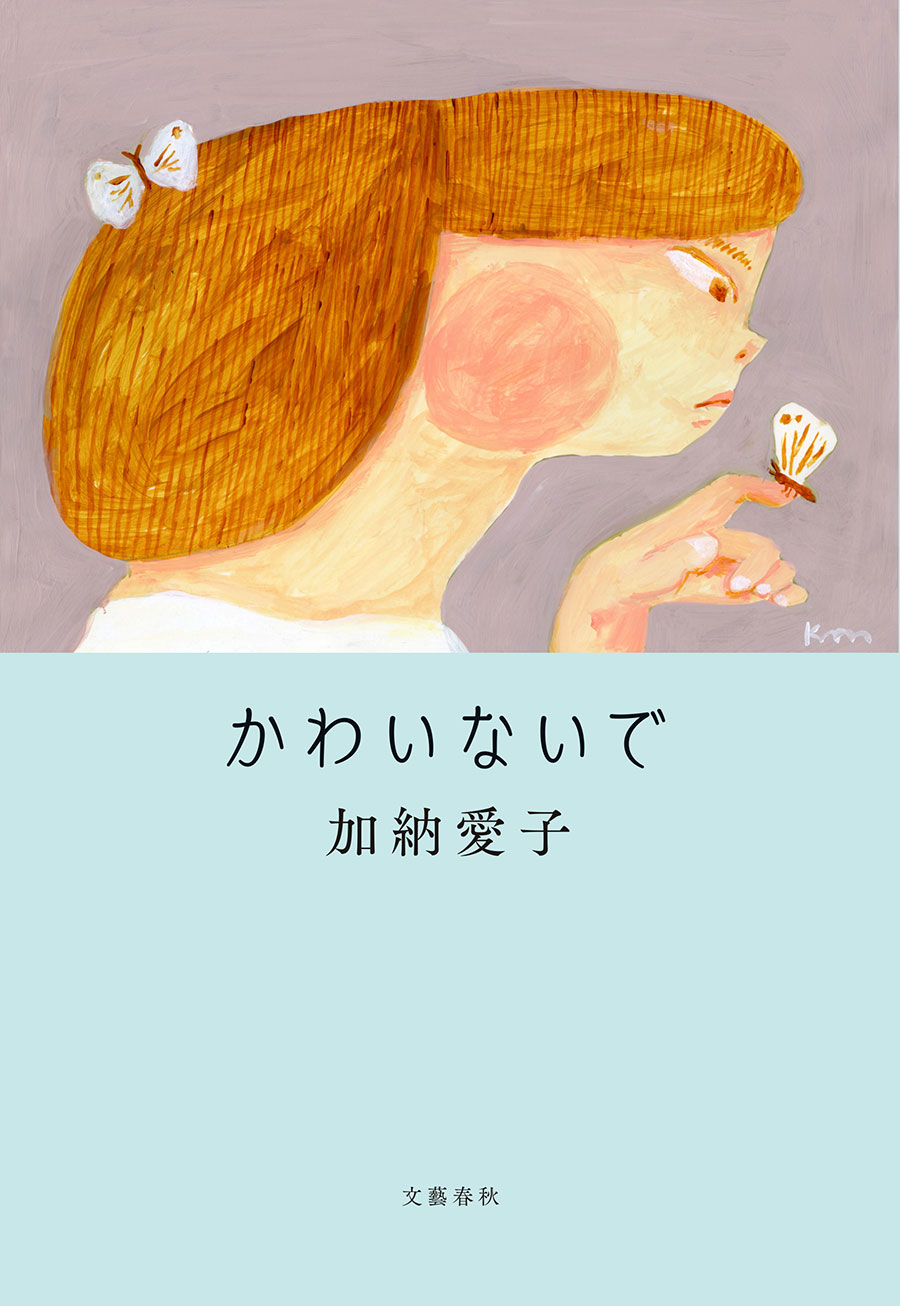

初の中編小説集『かわいないで』(文藝春秋)を上梓したお笑いコンビ・Aマッソの加納愛子さん。自身にとって馴染み深いお笑いライブを題材にとった中編「黄色いか黄色くないか」の話から、お笑いライブとはどんな空間なのか、また小説という新たなジャンルにどう取り組んでいるのか、伺いました。

「かわいないで」というひとつの言葉から小説を書く

――今回発売された新刊の表題作「かわいないで」は、高校生の主人公が同じクラスの子たちの会話に耳をそばだてているという、ミニマムな世界が描かれています。ちょっとした言葉に繊細に反応するところが、Aマッソのネタにも通じるなと思って読みました。この作品はどのようなきっかけから書かれたのでしょう?

加納 高校のときって、影響力のある子が発した言葉が流行ったりするじゃないですか。あの現象に興味があって。自分自身高校時代を振り返ったときに、たとえば「こういう服着てて」とかより、「あの子こういう言葉使ってたよな」という観点の記憶が多いんですよ。だから「かわいないで」というひとつの言葉から小説を書こう、というのは早い段階で出たアイディアでした。

――もうひとつの中編「黄色いか黄色くないか」ではお笑いライブのスタッフをやっている主人公の目線から、ライブを中心に活動している芸人たちが描かれます。今作で加納さん自身が触れている世界を題材にした理由は?

加納 いちばん変容しそうな、立場によって感情が変わりそうな世界だなと。小説を書くことにまだまだ慣れていないので、わかる世界のものから書いていこうと思って、お笑いライブのことを書きました。

――この物語を書くときに、いちばん軸となったのはどんなことでしょう?

加納 お笑いライブのことって、芸人はしゃべる場がありますけど、スタッフはけっこう言われっぱなしだよなという気持ちは以前からあって。仲のいいスタッフが何人かいたので、その人たちの視点で書こうと。とはいえ、誰か特定のモデルがいるわけではないんですけど。

――「黄色いか黄色くないか」の主人公は、お笑いライブの世界が面白い分、日常を味気なく感じている面があります。加納さん自身、芸人としてそういう感覚になることはありますか?

加納 かつて、身体としては劇場にいる時間は短くて、バイトをしている時間の方がずっと長くて、でも肩書きとしては芸人と言っている時期がありましたけど、その頃はまさにそんな感覚だったかもしれません。そのときにはバイトはつまらなくて、手放したいものだったので。

熱に浮かされているようなお笑いライブの非日常性

――作中にはライブ中に大きな笑いが巻き起こる瞬間も描かれています。それこそ、かつて加納さんと阿久津大集合さんが主催していた、芸人さん自身が面白いと思う芸人さんを呼ぶお笑いライブ『バスク』のように、時に熱狂を巻き起こすライブというものがありますよね? 内容としてはそれぞれの芸人さんがネタやコーナー、トークをするというシンプルなものなのに、なぜあんなグルーヴが生まれるようなことがあるんでしょう。

加納 うーん……。やっぱり売れている芸人だけが出ているライブでは、そういうことは起こりにくいと思うんですよ。まだ広く知られる前の、脂が乗っているタイミングの人たちが集まると、時折そういうことが起きるというのはあるでしょうね。それに、別に悪いことをしているわけではないですけど、ある程度クローズな場所での共犯関係という高揚感もあるでしょうし。次の日にも「熱に浮かされてたな」と思うような経験って、やっぱりライブならではだと思いますね。

――作中の「劇場で起こっていることは、一歩外に出ればとんでもない事件に変わる」という一文も印象的でした。たしかに、お笑いライブは「ここで起こっていることはお笑い」という前提のもと、日常から離れていることが行われている場でもありますよね。

加納 観客のみなさんがそれぞれ所属している社会があって、そこを切り離してお金を払ってフィクションを見に来ている。やっぱり、そこではある程度の非日常性みたいなものを無意識に求めているんでしょうね。自分も、見る側になったときはそんな感覚があります。

芸人とファンとの距離感に思うこと

――加納さんはすでにある程度テレビにも出ていて、劇場に出る際には「売れている芸人」の側だと思いますが、かつてライブ中心だった頃と意識の変化はありますか?

加納 昔は肩に力が入っていたなと思います。劇場にしか出ていないときは、「ここでスベったら生きていけない」という感覚がありました。最近は、ちょっとは楽しめるようになってきたんですよね。それは悪い言い方をすれば、劇場がいろんな仕事のうちのひとつになったから。あと、メディアに出させてもらうことで、お客さまがもうパーソナルなところは知ってくださっている。その前提は、やっぱり若手の頃とは違いますね。

――その変化は、ネタにも影響するものですか?

加納 ある程度二人を知っているという前提のあて書きが増えましたね。そういうネタもできるようになってきた。もちろん、そこにあぐらをかいてしまうことには気をつけないといけないけれど。

――最近、芸人さんとファンとの距離感がSNSでも時々話題になっていましたが、加納さんはお笑いファンに対してどういう印象を持っていますか?

加納 個別にいろんな細かいしがらみはその都度あるのかもしれませんけど、お笑いファンって案外リテラシーが高いんじゃないかと思うことは多いですね。ライブ中に騒ぐとか、あまり聞かないですし。

――たしかに、お笑いの告知って、初見の人に対して親切ではないことが多いので、とくに小さなライブは、ある程度その人のネタやキャラクター、ライブの内容をわかっている人が観客になっている感じはありますね。ファンと芸人との距離についてはどう考えていますか?

加納 個人的には芸人がお客さんのことに言及する機会が増えているのは、あまりいい流れではないな、とは思います。「言語化」という言葉が流行って、いまはあらゆることを言葉にする時代になっているじゃないですか。だから芸人がファンに対してどう思うだとか、こうしてほしいだとかの発言や芸人とファンのお互いに対する要求みたいなものが表に出がちな世の中ではありますけども。

ネタの広さと小説の広さの違い

――加納さんはここ数年、コンスタントに小説を書かれていますが、執筆活動は楽しいですか?

加納 そうですね。よくも悪くも、小説に対しては本業という意識はあまりないので、責任感を背負うという感覚が希薄で。気負わずに取り組んでいますね。ただ、これまでいくつか書いてきて、小説は向き合いがいのあるジャンルではあるなと思います。

――ネタとは違う、小説ならではの面白さはどこにありますか?

加納 ネタにはウケる/スベるという基準がありますけど、小説はもう少し広い感じがしますね。うまかったらいいわけではなく、読んだその人にとってよければ「いい小説」になり得る。でもネタの場合は「スベっていてもいいネタ」というのはあまりない気がするので。ただ、中に入ってしまえば自由度が高いのは小説ですけど、題材という意味ではネタのほうが広いかもしれません。小説の場合「この題材でどれだけ書けるかな」と不安になることがあるので。

――なるほど。ネタの方がいろんな題材で作れるけれど、小説は題材選びが重要な分、深くまで行けることもある。

加納 そうですね。

――実際に、小説を書いていて、ネタでは行けないところまで行けたという感覚はあるものですか?

加納 小説の登場人物は自分ではないので、「ラジオでは言わないけれどこう思っていた」という感情を忍ばせたり、膨らませたり、誇張したりすることができるな、と思います。

――加納さんは現在放送中の『スナック女子にハイボールを』(中京テレビ)で、ドラマの脚本も書かれていますよね。脚本の仕事はどんな感覚で取り組んでいますか?

加納 スタッフの皆さんといっしょに作っているという感じですね。プロット会議から参加して、いろいろ意見をいただいて期待に応えるという感覚です。

――脚本はプロデューサーや演出家などの反応があると思いますが、小説の場合は基本的には最後まで一人で書くことになりますよね。その、最後までたどり着くよりどころはどこにあるんでしょう?

加納 かなり迷いながら書いていますよ。最初はやっぱり、読んでくれた編集者さんの感想ですかね。まだ本数も重ねていないので、小説ではまだ自分のストロングポイントを把握できていないというか、「こういうものが読みたいんでしょ?」という感覚はまったくないです。発表したあとの反響もそんなに細かく気にするわけではないですが、「加納さんっぽいですね」と言われたときに、そこから少しずつ汲み取っています。

加納愛子(かのう・あいこ)

1989年、大阪生まれ。2010年、幼馴染の村上愛とともにお笑いコンビ「Aマッソ」を結成。著書に『イルカも泳ぐわい。』、『これはちゃうか』、『行儀は悪いが天気は良い』がある。現在放送中のドラマ『スナック女子にハイボールを』(中京テレビ)では、単独で初の連ドラ脚本を担当。テレビ朝日『A LABBO』(毎週火曜25:56〜)、MBSラジオ『AマッソのMBSヤングタウン』(毎週木曜22:00〜)、テレビ東京『誰でも考えたくなる「正解の無いクイズ」』(毎週月・火・水曜17:30〜)にレギュラー出演中。2024年7月にはAマッソ単独ライブ「縦」を東京・名古屋・大阪・福岡の4都市で開催予定。

文=釣木文恵

写真=平松市聖