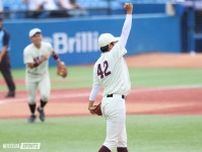

プロ20年で72勝80セーブの金石昭人氏「金田正一なくして僕はない」

広島、日本ハム、巨人の3球団で計20年間プレーし、197センチの長身から投げ下ろすフォークを武器に通算72勝80セーブをマークした野球解説者の金石昭人氏は「金田正一なくして今の僕はいません」と感謝する。国鉄、巨人で歴代最多400勝の大投手で「カネやん」の愛称で親しまれた伯父の“選抜テスト”から、野球人生が始まったのだという。

金石氏は1960年生まれ。岐阜県白川町の出身で、母の春子さんは正一氏の妹。金田ファミリーの親類縁者は毎年、新年を迎えると正一氏の家に赴いた。「年に1回の恒例行事でした。お年玉をもらいに行ってましたね」。

小学校も高学年になったお正月。従弟連中が正一氏とキャッチボールをする機会があった。金石少年にとって、伯父は自慢の大スター。緊張と喜びを感じる中、精いっぱい右腕を振ってボールを投げ、ニコニコ顔で受けてもらった。

「そこで『ハイ、お前は野球をやりなさい』『ハイ、お前は勉強の方に進みなさい』と振り分けられたんです。たまたま僕は将来性、素質があるという見方を伯父さんにして頂けたのでしょう。『じゃあ、お前は野球をやれ』と言われました。そこから洗脳されています(笑)」

とはいえ田舎の小学校。スポーツ少年団などの組織はなかった。「人を集めて校庭で野球をするというような感じでした。ただ投げて打って練習する。試合もできなかったですね」。純粋に楽しく遊ぶ牧歌的な風景だった。

中学も「野球をやるために」と意気込んで野球部の門を叩いた。ところが2年生の時に思わぬピンチに立たされた。休部となったのだ。

「野球部員の数が少なくなってしまったんです。あの頃はサッカーが盛り上がってきて、サッカーを教える先生が学校にやって来ました。それで、みんなサッカー部に移動しちゃった。野球部に残ったのは3人ぐらいだったかな」

金石氏は当時で既に180センチ超の高身長。「バレーボール部の先生から『金石君は背が高いからバレーをやってみてはどうだろう』と勧められました。僕は1年間はバレーをやっていたのです」。3年に進級すると、下級生の加入で野球部が晴れて復活した。自身も“本籍”に戻った。

金石氏は部活動の「往復」を振り返る。「もし休部のままだったら……。野球をやる環境がなかったので、ひょっとしたら野球をやめていたかもねぇ。他のスポーツに取り組んでいたかもしれません」。

走り高跳びとバレーで長身が加速…実績なしも400勝投手が「教祖と知り合い」

金石氏の代名詞と言えば「長身」だ。バレーボールは成長を加速させたと感じている。「僕が背が高いのは、何かを食べたっていうより遺伝でしょうね。お袋も170センチくらいありました。それに加えて自分は小学校の頃、ハイジャンプもやっていた。いつも頭の後ろの方に意識を持って、上に伸びるジャンプを何度も何度も繰り返していた。中学でバレーもやりましたし。そういう影響があったのかな」。

中3で初めて対外試合を経験した。「地区大会、県大会。僕がピッチャーで投げました。結果はあんまり記憶にないけれど」。特筆すべき実績はなかった。

東海地区には県立岐阜商、中京(現・中京大中京)などの高校野球の名門が存在する。それでも、金石氏の頭には全く浮かばなかった。既に進路が決まっていたからだ。正一氏から「よしっ、お前をPLに入れてやる!」と力強く伝えられていた。

PL学園は1962年に春夏ともに甲子園初出場を果たし、激戦区・大阪で台頭し始めていた。1970年には新美敏投手(元日本ハムなど)、新井宏昌外野手(元南海、近鉄)らの奮闘で夏の甲子園準優勝。部員は全国各地から見出され、1学年16〜18人の精鋭主義だった。

そんな強豪に金石氏が、なぜ進学できたのか。「実績がないから普通は入れませんよね。伯父さんがPLの教祖さん、スカウトの井元(俊秀)先生ともに知り合いだったんです。僕にPLの高いレベルで野球をさせたかったのでしょう」。長身に柔らかい体。400勝投手は甥っ子の潜在能力に気付いていた。子どもの頃の、あのキャッチボールと同様に。

テレビで胸を躍らせながらPL学園の活躍を見ていた。「憧れてましたね。『格好良いなー』と思ってました。強くて甲子園に行ける学校。『あー、こんな学校に入れるんだ』と嬉しくてたまらかった」。夢が大きく膨らむばかりの金石氏は、中3の3学期には一足早く岐阜からPL学園中に転校し、高校生活に備えた。野球に初めて本格的に取り組む環境が整った。(西村大輔 / Taisuke Nishimura)