ホンダは、この先、どうなる? どう動く?

2040年までにグローバルで電動化を達成することを公言しているホンダ。本格ハイブリッド「e:HEV」の成功もあってその歩みは順調に見えるが、この先の動きはまだまだ不透明。そんな状況の中、お披露目されたのが、次世代のグローバルモデルとして開発を進めている、BEVコンセプトモデル「0シリーズ」だ。製品化は2026年と少し先の話だが、このモデルに投入された新技術が製品版にも反映されるのは間違いなさそうだ。

●文:川島茂夫

HONDA 0(ゼロ)が拓く近未来戦略

生活に密着したクルマたちが

ホンダの躍進を支えている

ホンダと言えば、フォーミュラ1(F1)や二輪GPなどの世界最高峰のモータースポーツでの活躍もあって、スポーティかつロマンを掻き立てる製品を思い浮かべるユーザーは多いだろう。

もちろん、それは正しい認識でもあるのだが、今のホンダの好調を牽引している理由とはいえない。むしろ、マニア好みのクルマから抜け出したことでユーザー(顧客)を増やし、裾野が広がっていると考えるのが正しい。

その好例といえるのが、古くはステップワゴンやオデッセイなどのミニバン勢の躍進ぶり、最近は軽自動車のNシリーズの大成功が挙げられる。いずれもユーザーの生活に密着したクルマで、セールスバリューとしてマニア好みの高性能やファントゥドライブを訴求してもいない。売りの多くは”人中心”主義で、生活と環境で新たなユーザーを獲得する原動力になっている。四輪事業に挑んできた時期、N360や初代シビックで提案した「クルマのある生活の楽しさ」に原点回帰したとも言える。

リアルさも共存する

野心的なコンセプト車を披露

ホンダは、今年1月に北米で開催されたCES(民生電子機器見本市)で、ホンダ・ゼロシリーズと名付けた2タイプのコンセプトモデルを発表した。これも最近のホンダの取り組みの流れを確認できるサンプルのひとつだ。

まずは「サルーン」。どこから見てもスーパーカーという外観だが、しっかりとした後席を備えている。スーパーカーと妥協無き融合に見え、ホンダの過去ラインナップに喩えるならNSXエアロデッキとでも呼びたくなる。

もう一車は「スペース-ハブ」。外観はリヤオーバーハングの長いワンモーションフォルムで、フロントウインドウ周りの構成はフィットを彷彿させる。3列シート仕様であり、ミニバンを狙った提案なのだが、フロントシートとセカンドシートを背中合わせで一体化した大胆なレイアウト。前席が孤立してしまうものの「御者/従者/主」と捉えればショーファードリブンの新しい形とも言える。積載機能に特化した母艦型もありか、と、発想が拡がっていくのもゼロシリーズなのだろう。

この2車はBEVの特徴を活かし、走行ハードを徹底的に薄型に仕立てている。ホンダが提唱するM-M(マン-マキシマム・メカ-ミニマム)思想のひとつの極限を具現化させた試案でもある。

完全自動運転対応のグラスコックピットなど、現在開発が進められている技術も当然盛り込まれ、インパネをフローティング式にするなど視覚的未来感の演出も加わる。単なるコンセプトモデルなので如何様にでも解釈できるのだが、机上の空論とするには発想がリアル。未来的なのに、生活感があったりする。人とクルマの関係が大きく変わらない、ということも暗示しているのだろう。

BEVになっても

良質な走りは期待できそう

開発者には走りの方向性についても尋ねてみたが、基本的には現在の延長上とのことで一安心。いずれ登場する新世代のBEVは、運転感覚やファントゥドライブに嗜好的な要素を取り入れるだろうが、基本はドライバーも同乗者もストレスフリーの運転感覚や乗り心地を重視するはずだ。

巷では”EV化”により伝統的な自動車メーカーのアドバンテージが失われるという見方もあるが、クルマに乗る人、集う人の気持ちと、クルマがどうあるべきかという問題意識と知見の集積は、自動車メーカーのアドバンテージ。深読みかもしれないが、ゼロシリーズで「EV時代になってもホンダのアドバンテージに翳り無し」と言いたかったのかもしれない。

ホンダ 0シリーズ

ホンダの未来を占うBEVのスタディモデル

サルーンはスーパーカーそのもののスタイル。SF映画に登場してもおかしくない。大きく膨らんだリヤフェンダーやガルウイングドアが未来的レトロ感を醸し出す。しかも、4名が不足なく過ごせるキャビンは確保されている。

一方、スペース ハブは集う場所的なイメージ。ショーファードリブン用途に似合いそうなキャビンだ。

このまったく異なるタイプのモデルを同じプラットフォームで生み出せるということがポイントのひとつ。M-M思想をBEVで突き詰めればクルマの可能性や楽しみ方はさらに拡大するというサンプルがこの2車というわけだ。

現時点ではモックアップのコンセプトカーなので具体性には欠くのだが、ホンダのクルマ造りの「今」と「これから」を理解するには分かりやすい。

ホンダ 0シリーズ「SALOON(サルーン)」

ホンダ 0シリーズ「SPACE-HUB(スペース ハブ)」

HONDAイズムが詰まったこの技術にも注目!

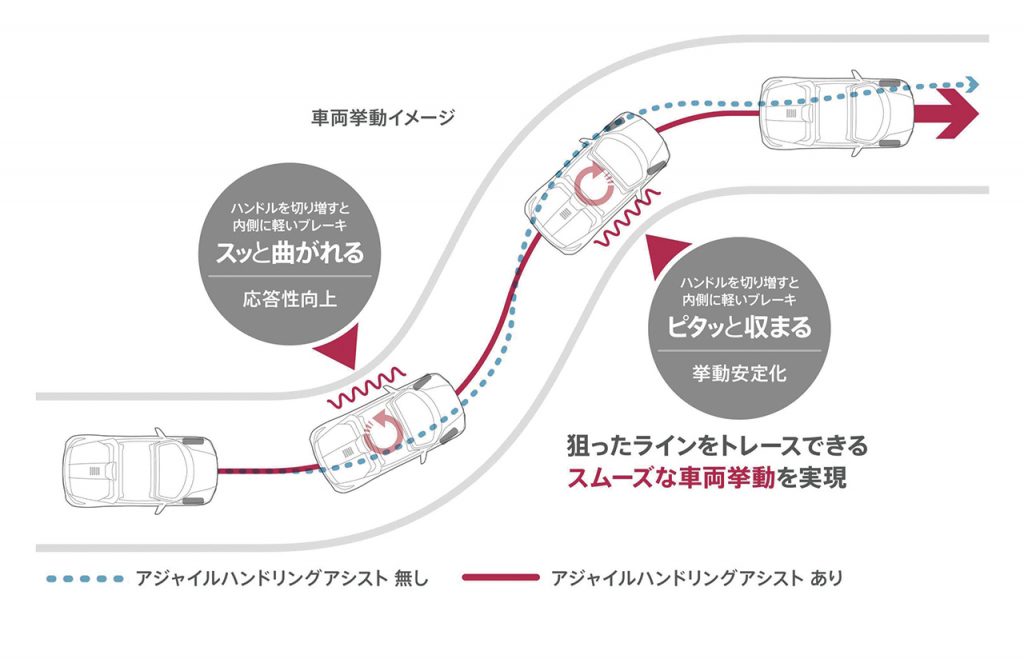

アジャイルハンドリングアシスト(AHA)

走りの質を高めるマスト装備

大雑把に解説するなら、タイトターンでのアンダーステアを、内輪側にブレーキを掛けることで解消するシステム。スタビリティコントロールに近い機能だが、高速安定性重視のサス設計が補完しあうことが注目点になる。タイトターンの回頭性と高速コーナーの安定性は力学的には背反要素なのだが、AHAとサスチューンの絶妙なコンビネーションにより、その矛盾を解消している格好だ。

e:HEV

ハイブリッドの走りを変えた立役者

エンジンを発電機として使うシリーズ式HVシステムに、エンジン直動機構を追加して高速巡航時のみパラレル式として稼働させる、ホンダ独自のHVシステム。シリーズ/パラレルのスイッチング式といってもいい。さらに高速巡航時は直動機構も働くため、エンジンとモーターの美味しいところを使えることがポイント。高速巡航燃費の向上のほか、自然なドライバビリティ感覚や、ドライブフィールの良さを楽しめることも魅力になっている。

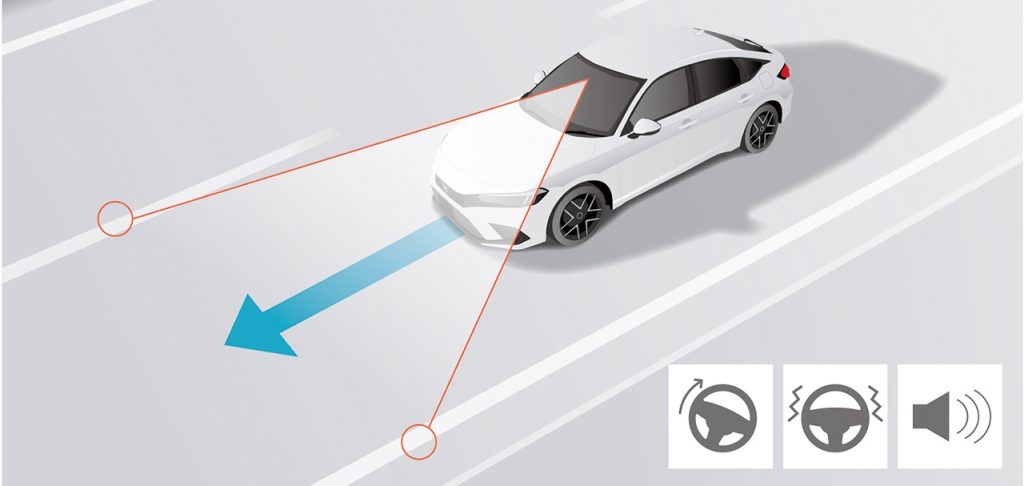

Honda SENSING

いち早く標準装備化で、安全なクルマに

先進安全&運転支援機能の進化ぶりは著しいこともあって、特別なアドバンテージ、あるいは独自の機能を持っているわけではないが、導入初期から軽自動車を含めた各モデルへの水平展開を進め、事実上の標準装備化を強力に推進するなど、安全&運転支援機能をクルマの基本性能とした先見性は誇っていい。今後は新型アコードで採用された最新システム「Honda SENSING360」が、各モデルに水平展開されていくはずだ。

Nシリーズ

軽自動車の可能性を貪欲に追求

2011年に第一世代のNシリーズ(初代N-BOX)を投入し、軽自動車ラインナップを一新。2017年には第二世代(2代目N-BOX)に進化し、シャシーを一新すると共にパワートレーンにも大幅なテコ入れを行っている。シャシー性能の向上はNシリーズの大きな長所で、さらにAHAやホンダセンシングなどの採用もあって、高速走行で抜群の安定性を誇っている。軽自動車はタウンユースのスペシャリストという印象が強かったが、高速道路でも一定以上の走りが期待できるようになるなど適応用途の拡大に成功している。

著者:内外出版/月刊自家用車