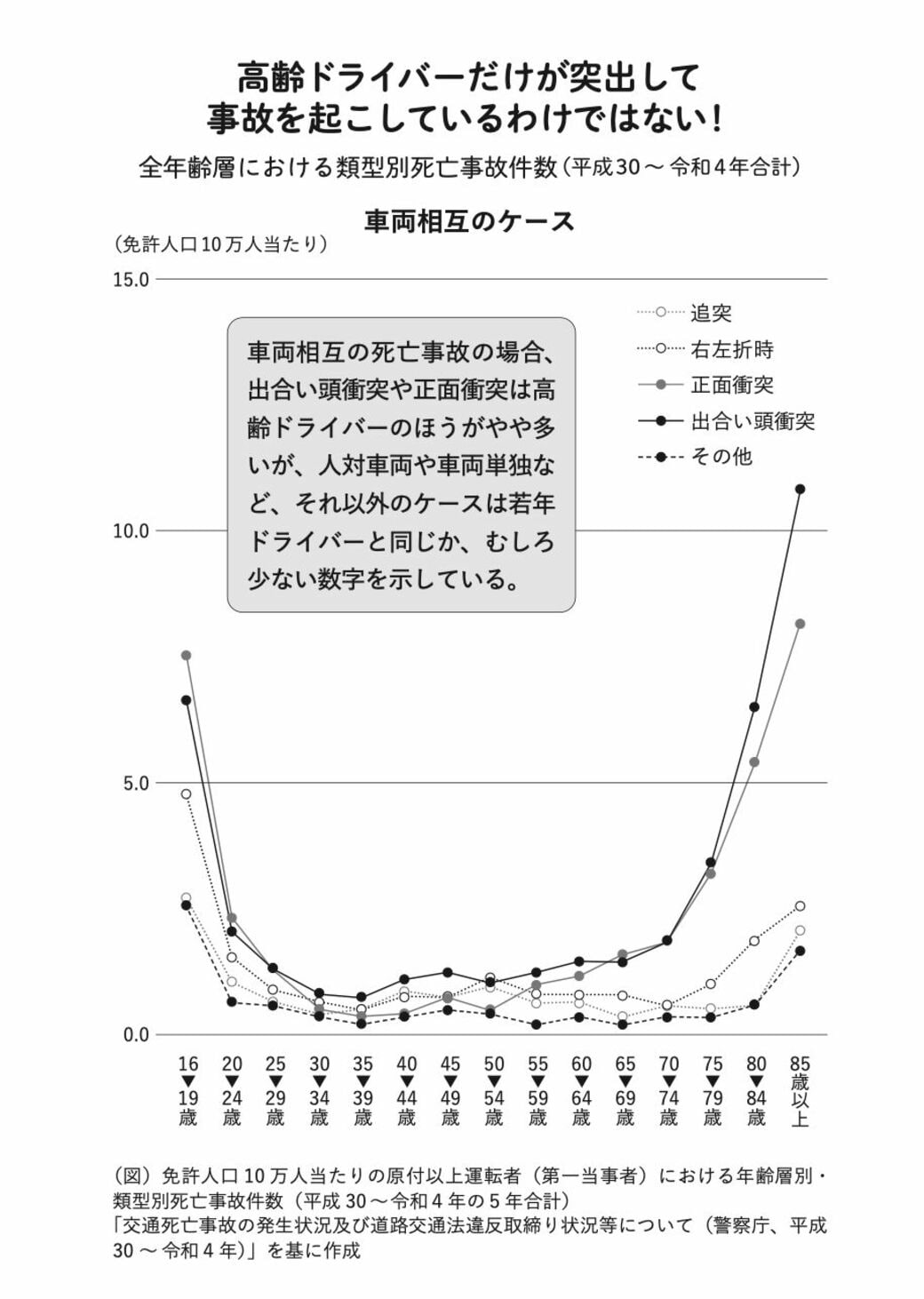

じつは、今あちこちで事故を起こしているのは、認知症の人ではなく、ごく普通の(と認識されている)高齢者なのです。運転技術に自信を持っていて、記憶力もしっかりしており、たいていの人が事故後に「これまではまったく問題はなかった」「自分が事故を起こすなんて思ってもみなかった」と口にします。

これが、事故を起こす高齢ドライバーをとりまく実態なのです。認知症ではない高齢者が事故を起こしているのです。

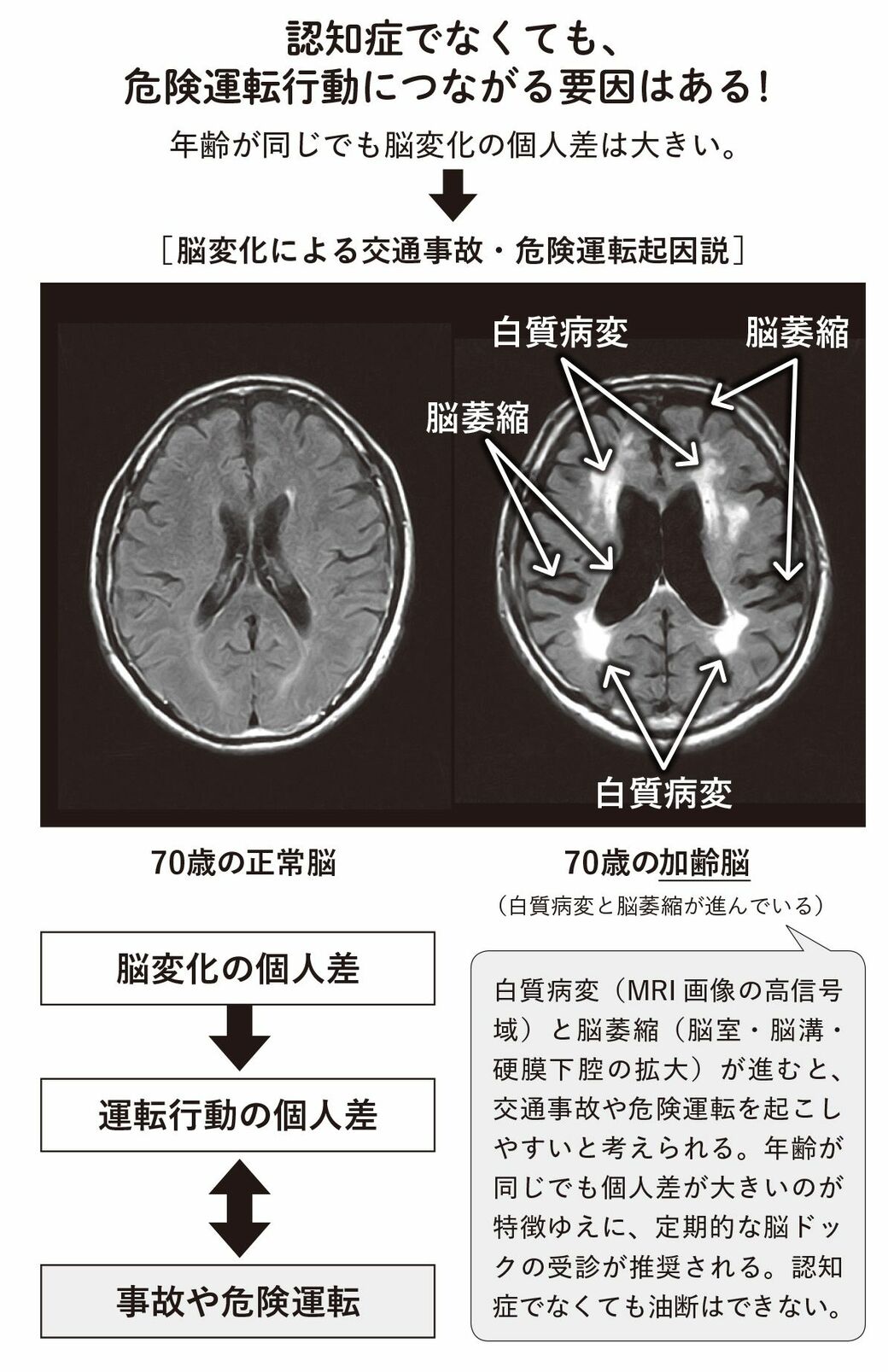

白質病変・脳萎縮と運転脳の機能低下の関係性

では実際に、どんな人が事故を起こしているのでしょうか。そこに共通点はあるのでしょうか。

高齢ドライバーが事故を起こす理由は多岐にわたりますが、総じて脳の衰えと、それにともなう身体機能の低下が大きく関係しているといっても過言ではありません。運転をする際に必要となる機能をつかさどる脳―――すなわち“運転脳”が加齢とともに衰えてくると、事故を起こしやすくなります。

私はこれまで、数万件に及ぶ脳ドック診察を行い、さらには事故を起こした人への聞き取り調査をとおしてMRIデータと照合するなどの研究を重ねた結果、白質病変(MRI 画像の高信号域)と脳萎縮(脳室・脳溝・硬膜下腔の拡大)が進むと、交通事故や危険運転を起こす可能性が高まるということをつきとめました(Scientific Reports, 2022. , Front. in Aging Neurosci, 2022.)。

(『75歳を越えても安全運転できる運転脳を鍛える本』より)

(『75歳を越えても安全運転できる運転脳を鍛える本』より)

(『75歳を越えても安全運転できる運転脳を鍛える本』より)

(『75歳を越えても安全運転できる運転脳を鍛える本』より)

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

白質病変は加齢のほか、高血圧等の生活習慣病、喫煙、生活習慣の乱れなどによって生じる脳の毛細血管を中心とする脳虚血病変のことで、40代までは喫煙者以外ほとんど発生しませんが、50代くらいから増え始め、60代以降に急増し、80代では半数以上の人に認められます(著者主宰脳ドック施設でのデータ分析より)。