【2024年5月27日 アストロバイオロジーセンター/カナリア天体物理研究所】

地球の普遍性や特異性を理解するには、地球とサイズや環境が似た惑星がヒントとなる。たとえば金星は、大きさも質量も地球よりやや小さい程度で「地球の兄弟惑星」と呼ばれることがある。しかし、高温高圧で乾燥した金星の環境は地球とは似ても似つかず、このような差が生じた原因はわかっていない。

また、現在5500個以上も発見されている太陽系外惑星のなかにも地球サイズのものがあり、そうした天体を調べることによってもヒントが得られる。

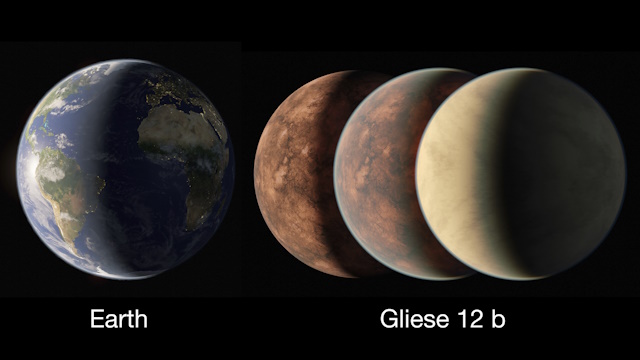

アストロバイオロジーセンターの葛原昌幸さんたちの研究チームは、すばる望遠鏡の赤外線分光器「IRD(InfraRed Doppler)」を用いた探査と、NASAの系外惑星探査衛星「TESS」のデータから、うお座の方向約40光年の距離に位置する恒星「グリーゼ12」の周りに系外惑星を発見した。さらに追加の観測により、惑星の質量(最大推定値)が地球の3.9倍、大きさが約0.96倍であることを明らかにした。

地球(左)と惑星グリーゼ12 b(左)の大きさの比較。惑星のイラストは左から順に、大気のない場合、薄い大気に覆われている場合、金星のような分厚い大気を持つ場合がそれぞれ描かれている(提供:NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (Caltech-IPAC)、以下同)

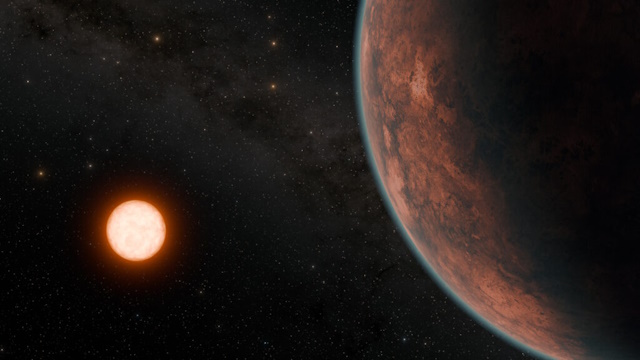

惑星グリーゼ12 bは中心星から0.07天文単位(太陽・地球間の約14分の1)の近距離を12.8日周期で公転している。しかし、中心星の表面温度が3000度と太陽より2500度ほど低いため、惑星の日射量は地球の約1.6倍程度にとどまり、表面温度は摂氏42度ほどと見積もられている。

「地球から最も近い温暖な地球サイズの惑星を発見しました。大気の有無はまだわかっていませんが、大きさと中心星からのエネルギーが金星と同等の『太陽系外の金星』と考えています」(葛原さん)。

惑星の大気保持に大きく関わるのが、中心星が起こすフレアだ。グリーゼ12のようなM型矮星は磁気的に活発な傾向があり、強力なX線や紫外線フレアが頻繁に発生しがちだが、グリーゼ12に極端なフレアを起こす兆候は見られていない。そのおかげで、系外惑星の大気を研究するうえで理想的な候補と結論づけられている。

低温のM型矮星グリーゼ12(左)を公転する、地球サイズの太陽系外惑星グリーゼ12 b(右)の想像図

「グリーゼ12 bは、地球サイズの惑星における大気保持を調べる最良ターゲットの一つです。地球は生命の天国ですが、金星の表面は鉛が溶けるほど高温で、その違いは大気が大きな要因です。グリーゼ12 bは、太陽から受けるエネルギーの点で地球と金星の中間にあり、なぜ地球と金星が異なる環境となったのかを理解する一助になるでしょう」(豪・南クイーンズランド大学天体物理学センター Shishir Dholakiaさん)。

「地球から十分に近く、この種の研究に必要な条件を満たす惑星系は、ほんの一握りしか知られていません。グリーゼ12 bの大気は、地球型惑星の大気の進化と生命の存続を許す条件が、惑星の進化につれてどのように変化するかについて、多くのことを教えてくれることでしょう」(スペイン・カナリア天体物理研究所 Enric Palleさん)。