ライフサイエンスやマテリアルなど、各分野で科学用基盤モデルの開発が進んでいる。今の高校3年生が博士号を取って独り立ちする10年後には、複数の基盤モデルを使いこなす研究環境が想定される。高速実験装置から生み出された大量のデータを学んだ基盤モデルを仰ぎながら、自分の研究室の使い古された半自動実験装置で世界と戦うという構図になる。基盤モデルと現場をつなぐ仕組みが必要だ。

「基盤モデルと現場の双方に努力が必要。活用を考えて基盤モデルや研究室を構成していく必要がある」とオムロンサイニックエックス(東京都文京区)の牛久祥孝リサーチオーガナイザーは指摘する。基盤モデルをそのまま自分の研究に適用するのは難しい。専門知識の追加学習や、研究装置の差を埋めるデータ変換技術、基盤モデルの学んだデータを再現するプロトコルなどが必要と目される。この手間次第で活用される範囲が全く変わるため、基盤モデルと現場のすり合わせが重要になる。

例えば基盤モデルの学習データに普通の研究室でも集めやすいデータを組み入れることが想定される。放射光計測のデータと小型測定装置のデータを合わせて学習させ、小型測定装置のデータから放射光計測を復元するといった具合だ。

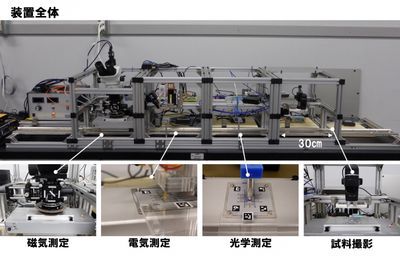

物質・材料研究機構の柳生進二郎主幹研究員は試料の形状や電気、磁気、光学特性を測るマテリアルシーケンサーを開発した。電気特性は抵抗値、磁気特性はカー効果、光学特性は反射率と、機能性材料に求められる基本物性を押さえた。柳生主幹研究員は「研究者自身が注目していない物性も、測っておくとそれが手がかりになる」と説明する。試料を捨てる前にマテリアルシーケンサーでデータを取るよう研究機関で運用すれば、基盤モデルとの接続点になる。

実験手技も重要だ。大阪大学の小野寛太教授らは乳鉢で粉末を砕く作業をロボット化した。卓上小型ロボで乳棒を操作しゴリゴリと砕く。この過程を分析すると音が粉砕の作業品質の指標になると分かった。小野教授は「乳鉢はどの研究室でも使う。試料調製の差異を埋める手がかりになるかもしれない」と期待する。

東京大学の一杉太郎教授は「今後、研究装置のモジュール化が進む」と断言する。成膜や測定などの定型化できる部分から標準化・自動化し、それらをつなぎ合わせて研究システムを構築する。一杉教授は「企業はモジュール化を始めている。我々はモジュール化の先の、研究活動そのものの自動化を進めたい」という。基盤モデルから新しい研究コンセプトを抽出し、自動化装置で試みる研究だ。基盤モデルを前提に、どんな研究室を設計するかが競争力になる。

![[宝塚記念]ハイセイコーからディープインパクト…京都競馬場で行われた宝塚記念を制した名馬たちを振り返る](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33634.jpeg)