山形県蔵王温泉の『和歌の宿 わかまつや』には近代短歌を確立した、歌人で医師の斎藤茂吉の歌や書が残る。当主から歴史ある湯宿ならではのおもしろエピソードを聞いたり、女将セレクトの調度品にほんわかしたり……。文人ゆかりの宿で歌に親しむ一夜を。

今回の“会いに行きたい!”

当主の斉藤長右衞門(ちょうえもん)さん・斉藤淳子(あつこ)さん

蔵王温泉 和歌(うた)の宿 わかまつや(山形県山形市)

温泉街を流れる川は「酢川」。舐めると酸っぱい温泉はシルバーや真珠のアクセサリーをたちどころに黒くする。超濃厚な乳白の酸性泉は金属類には悪さをするが、入ればクスリになる。

その湯で癒やされた文人が大正から昭和にかけて活躍した歌人、斎藤茂吉である。

茂吉「三無い」の掟を破り、温泉を称えた書が残る

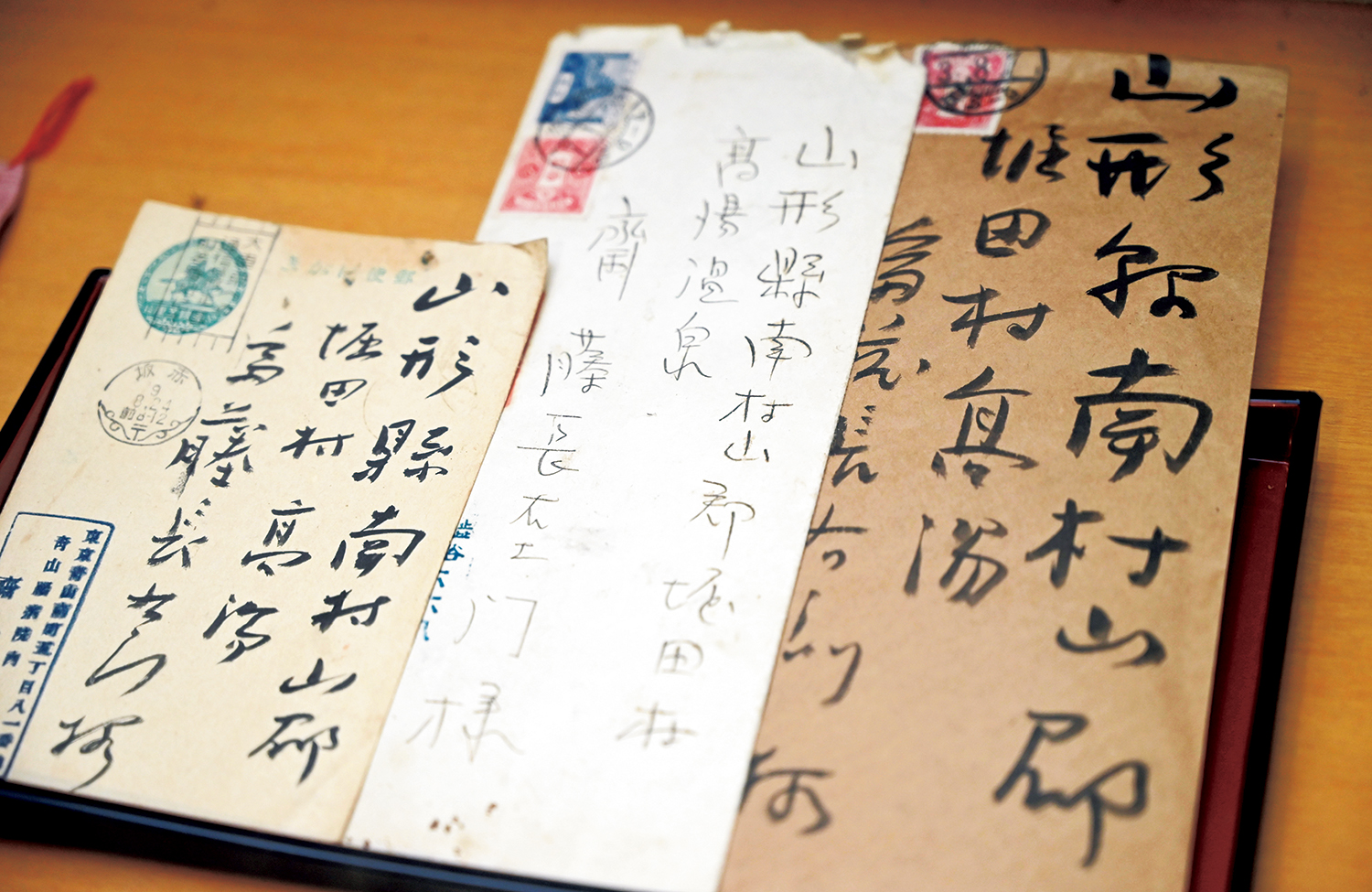

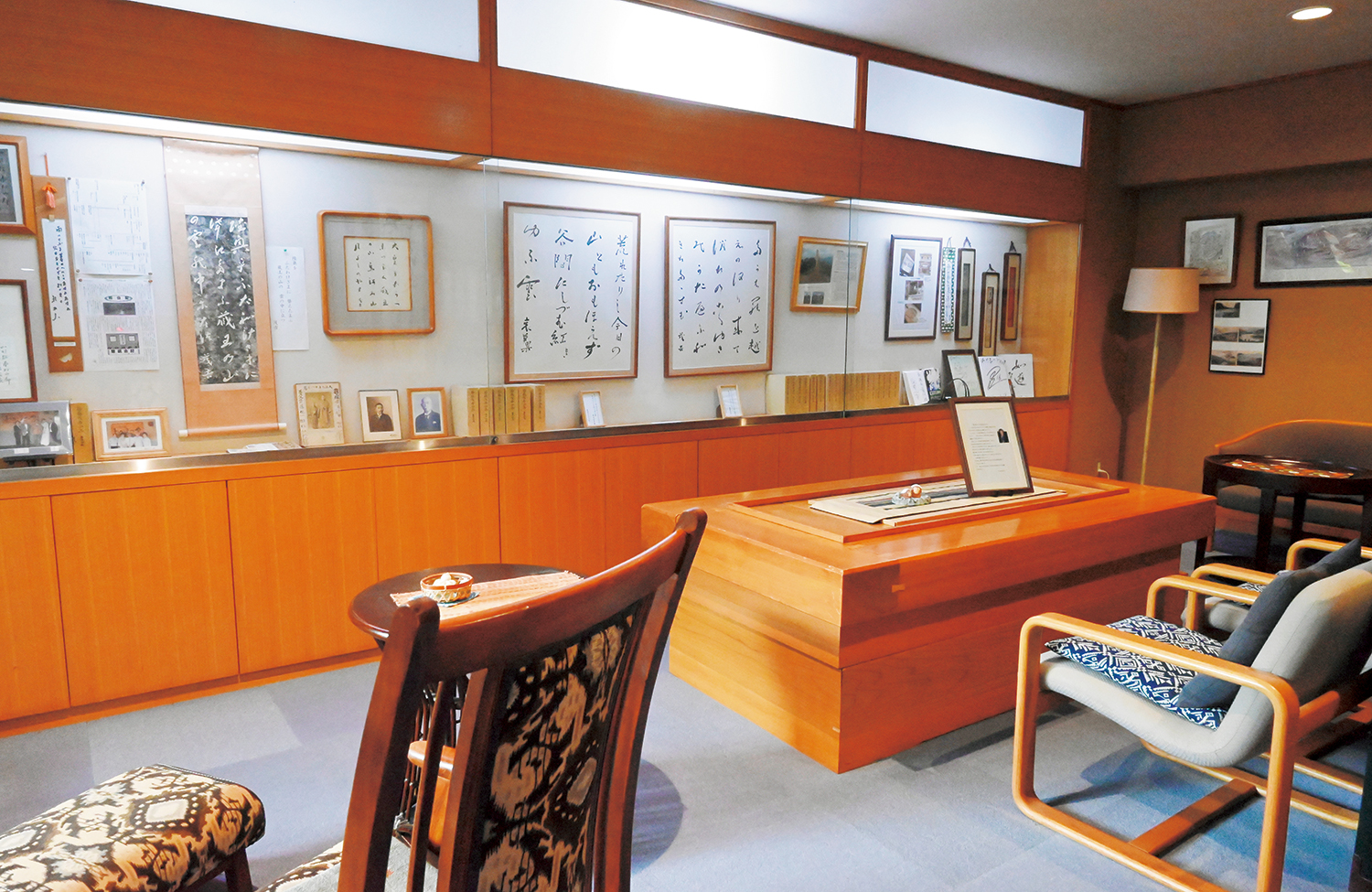

茂吉はこの宿の温泉を「霊泉延年」と称え、昭和8年(1933)に書に残した。「大きな字は書かない」「為書きはしない」「歌碑にしない」という、みずからに課していた「三無い」の掟をことごとく破ったのだ。

「『霊泉延年』とは、寿命を延ばす霊泉という意味です。この大きな字が書かれている掛け軸は、酔った茂吉に大伯父が頼み込んで書いてもらったという逸話があります」

そう話すのは、『わかまつや』13代当主の斉藤長右衞門さんだ。

「私の大伯父にあたる11代当主と茂吉は同じ年で下宿先も同じ。二人は気の合う友人であったのに加えて、茂吉の養父で妻の父親の斎藤紀一は、11代当主の姉の連れ合いという縁戚関係でもありました」

茂吉は故郷に帰省するたびに友である11代当主と酒を酌み交わし、傷心の折には『わかまつや』の湯に癒やされもした。

「酸き湯に身はかなくも浸りゐて空にかがやく光を見た」

最愛の母を亡くしたときに、茂吉が温泉に浸かり、詠んだ歌だ。この歌は大正2年(1913)に発表された『赤光』の短歌代表作「死にたまふ母」に、十数首の短歌とともに収録されている。

当主は「長右衞門」を襲名して、なんと36代目!

現当主も長右衞門、茂吉の友人であった11代当主も長右衞門。なんだかややこしい話ではあるが、長右衞門は代々引き継がれてきた名前である。先人の名を受け継ぐ襲名文化は歌舞伎や能など伝統芸能の世界だけでなく、宿にも残る風習なのだ。

「江戸時代の古地図を見ると、『八右衛門』『弥兵エ』などという名前が書かれていて、うちは『長右衞門』。宿屋になってからは13代目ですが、この名前を継ぐのは36代目です」

とんでもなく長い歴史だ。現当主は先代が亡くなった50歳の時、社長就任とともに、容廣(よしひろ)から長右衞門に改名した。

『わかまつや』は明暦元年(1655)の創業。1980年代に蔵王温泉のメインストリートで起こった火事を機に、広い場所に移転したため古い宿には見えないが、長い歴史に連なる温泉宿だからこその逸話も。

「江戸の大半を焼いたといわれる『明暦の大火』は明暦3年(1657)。全国の木材が江戸に送られた2年前に創業したから、うちは建てることができたと聞いています」と、長右衞門さん。

蔵王温泉の地には、襲名文化のほかにもおもしろい話が残っている。

「明治時代には、それぞれの宿の館主の個性を覚えやすいようにあだ名がつけられていて、うちの先祖のあだ名は『山分け』と『たたきごんぼ』。天保の飢饉のときに、外輪山の土地を全員に均等になるよう分け与えたことから山分け。そして、たたきごぼうが好きだったから、たたきごんぼ長右衞門(笑)」

あだ名まで伝え続けている温泉地とはおもしろすぎるではないか。あだ名を記した当時の一覧表を見せてもらったが、ほかの宿の人はハイカラな格好を表現した「山高帽◯◯」や、何かトラブルがあったのか「くそばち◯◯」という名も。当時の温泉街の人間関係が垣間見えるようで、思わずニンマリしてしまう。

お客も社員もパートも、歌を詠んで脳を活性化

「和歌の宿」を標榜するようになってから、宿泊者に滞在中の出来事や気持ちを短冊に認(したた)めてもらうというサービスを始めた。館内の「湯小路ぎゃるりぃ」を歩いてみると、宿泊者が書いた遊び心あふれる作品が飾られている。

毎月第1日曜には、社員とパートを対象に題詠を決めて和歌を募集し、優秀作品を表彰して、働くスタッフも短歌にふれる機会を作っている。

「『和歌の宿』ということを再認識するために始めました。コロナで1カ月間休みのときがあったのですが、ただ休んでいても仕方がない。社長賞や女将賞のほか、社員が選ぶ賞もあるんですよ」と長右衞門さん。

随所に感じられる、おもてなしの心

この宿に宿泊して一番に感じるのは、こまやかなおもてなしの心だ。チェックイン後には手作りのスイーツが用意されていて、水出しコーヒーは6〜7時間かけて抽出するそうだ。イスの上に置かれたギャッベや客室に置かれた小物などインテリアの雰囲気が実にいい。

女将は山形県出身で、結婚前は東京大学の秘書課に務めていたというキャリアウーマン。当時、籐細工やフランス刺繡などの習いごとで磨いた感性が女将の仕事にも役立っているそうだ。ロビーの座り心地のよいイスも女将が買い集めた。

「天然のものが好きなのですが、嫁ですから一気には買えません。気に入った家具屋さんのテーブルやイスを一つずつコツコツと買い足してきました」と淳子さん。

山形の職人の作品集めから始まり、全国へとご縁の輪を広げていった結果が現在の宿の雰囲気を形成。茂吉が何度も足を運んだ温かみのある宿の雰囲気が、当主と女将の二人三脚の宿づくりに引き継がれている。

『和歌の宿 わかまつや』の詳細

和歌の宿 わかまつや

住所:山形県山形市蔵王温泉951-1

/アクセス:山形新幹線山形駅からバス45分の蔵王温泉バスターミナル下車、徒歩5分(蔵王温泉バスターミナルから送迎あり)

取材・文・撮影=野添ちかこ

『旅の手帖』2023年10月号より

野添ちかこ

温泉と宿のライター/旅行作家

神奈川県生まれ、千葉県在住。心も体もあったかくなる旅をテーマに執筆。著書に『千葉の湯めぐり』(幹書房)、『旅行ライターになろう!』(青弓社)。最近ハマっているのは手しごと、植物、蕎麦、癒しの音。