史上最強の三冠馬と呼び声高いナリタブライアン。ナリタブライアンの三冠達成から30年目の2024年、「もし半兄ビワハヤヒデと対戦していたら、どちらが勝っていたのか?」に、サンケイスポーツの競馬担当だった鈴木学氏が迫る。

『史上最強の三冠馬ナリタブライアン』(ワニブックス)より、一部抜粋・再構成してお届けする。

岡部幸雄が予想する夢の兄弟対決の結末

2024年になってビワハヤヒデの主戦を務めた岡部幸雄さんに話を聞く機会があった。

タイミングが合わず電話での取材となったが、挨拶代わりに6月に還暦を迎えることを伝えると「おめでとうございます。ようやく辿り着いた?」。爺さんの仲間がひとり増えたと嬉しそうにしている岡部さんの顔が浮かんできた。

岡部さんは騎手時代、サンケイスポーツで「岡部幸雄のホースマン週報」を連載し、1993年に週刊ギャロップが創刊すると、そこでも「馬優先主義」を連載。56歳の2005年2月20日を最後に騎乗を自粛し、同年3月に騎手を引退後はギャロップで「GⅠ観戦記」、現在は「名手の競馬学」を連載している。

そうしたことから、サンケイスポーツおよび週刊ギャロップの現場記者兼編集者だった私は、岡部さんの番記者を務める先輩記者のおかげですんなりと懐に入ることができた。

なかでも幸運だったのが、サンケイスポーツから週刊ギャロップに異動した際、岡部さんがホストを務める対談「岡部幸雄のTake it Easy」の担当を引き継いだこと。岡部さんが興味を持って話せる対談相手を探すのは大変な時もあったが、月に一度の収録によって信頼関係を築けた。

取材では、1997年のタイキブリザードによるアメリカ遠征と翌1998年のタイキシャトルによるフランス遠征は忘れられない。

1997年秋、タイキブリザードが出走するブリーダーズカップの前哨戦であるオークツリーブリーダーズカップマイルハンデの舞台、アメリカ・カリフォルニア州にあるサンタアニタ競馬場に僕はいた。新聞社の記者で出張しているのは僕ひとり。つまり、岡部さんの取材を独占できる立場にあった。

岡部さんは、僕と話しながら装鞍場に隣接する施設に入っていく。追加の取材をしたい僕も岡部さんを見倣って入り口で競馬場のスタッフに挨拶して入っていった。椅子に座っている岡部さんに声をかけると、驚きを通り越して呆れ、苦笑いを浮かべながらこう言った。

「おいおいおい、ここは駄目だよ。よく入れたなあ」

そこはジョッキールームだった。マスコミの入室はNGだったが、競馬場のスタッフが岡部さんのマネジャーと勘違いしたのか、すんなり入れてくれたのだった。本番のブリーダーズカップでは往復とも同じ飛行機に乗っていたこともあり、勇気を出してファーストクラスに挨拶にいった僕を快く迎えてくれた。機内でいろんな話を聞けたのは私の宝物のひとつだ。

タイキブリザードによるアメリカ遠征の翌年、タイキシャトルとのコンビで、岡部さんがフランスのGⅠレース・ジャックルマロワ賞を勝ち、海外GⅠ制覇という悲願を達成した姿を現地で見て、取材できたことも忘れられない思い出だ。

本筋とはほとんど関係のない思い出話はこれぐらいにしておこう。

30分ほどしたら外出するそうだ。無駄話で貴重な時間を使えない。取材が押して迷惑をかけたくもない。本題に入らなくては。

「『いい馬に乗ってるじゃん』って思ったよ」

──岡部さんがビワハヤヒデの主戦を務めていると、弟のナリタブライアンが台頭してきました。その存在を意識し始めたのはいつごろでしょうか

「清水英次が乗っていたんだよね」

呼び捨てにするのが不思議に思ったので取材後に調べると、岡部さんと清水さんは同じ1967年に騎手としてデビューしていた。

ただし、岡部さん、福永洋一さん、柴田政人さん、伊藤正徳さんらがいて〝花の15期生〞と呼ばれた同期生に清水さんはいない。彼は短期騎手課程を修了後に騎手試験に合格してデビュー。岡部さんらは長期騎手課程を修了してデビューしたので、騎手になるまでの過程が異なるからだ。

──清水英次さんは、2歳秋のきんもくせい特別(福島)で一度だけ騎乗しています

「『おーっ!』と思って見ていたよ。いい勝ち方をしていたよね。見たのはVTRかグリーンチャンネルで。あの日はたぶん、こっち、関東エリア(東京競馬場)で乗っていたと思う。清水英次といったら、(騎手として)だいぶ晩年になっていたので時々しか乗っていなかったじゃない。『いい馬に乗ってるじゃん』って思ったよ」

同期といえる間柄が久しぶりに強い馬に騎乗していたことで、ナリタブライアンが岡部さんの脳裏に刻まれたというわけだ。

──岡部さんがシンコウラブリイでマイルCSを制した日に、同じ京都で行われた京都3歳ステークスがナリタブライアンとの初対戦でした

「そっかそっか、その時だ」

──岡部さんはタイキデュークに騎乗して4着でした。記憶にありますか

「ちょっとだけ覚えているけど、なんかもう全然歯が立たないという感じだったね」

ナリタブライアンはこの時、初めてシャドーロールを装着しました

「ああ、なるほどね。凄い馬だなと思ったのは覚えている。この馬たち(自分が騎乗したタイキデュークなどの出走馬)じゃ、全然歯が立たないと思ったね」

──次に対戦したのは朝日杯3歳ステークスでした。岡部さんはタイキウルフに騎乗しました

「やっぱり強いな、こら本物だわ、という意識になっていたね。タイキウルフは、あの馬(ナリタブライアン)とまともに勝負できる馬じゃないな、と思った。1400〜1200(メートル)ぐらいで持ち味が出る馬だったからね」

──共同通信杯はヤシマソブリンに騎乗。同じ日の京都記念にビワハヤヒデに騎乗するので本来なら騎乗できないのですが、共同通信杯が降雪によって順延したことで出走投票がやり直されて急遽、騎乗が回ってきました

「『(ヤシマソブリンでは)相手にならない』って感じたよ。その時は、存在感が違っていて『この馬は強いんだ』って誰もが一目置いていた。『強い馬だ、いい馬だ』というのは認識していたからね」

──前日にはビワハヤヒデで京都記念を快勝しました。この段階で近い将来の対決が頭をよぎりましたか

「『いつかどこかで当たるだろうな』と、ちらっとくらい。『どこかでぶつけてやろう』とかは上の人、調教師や馬主が考えることだからね」

──それに当時のナリタブライアンはクラシック前ですからね

「その時は、将来、先の話だろうな、というくらい。話題づくりにはいい。でも、実現してからの話。そう冷静に見ていたよね」

ナリタブライアンVSシンボリルドルフ、三冠馬レース限定するならどちらが強いか

──クラシックでの最初の対戦は日本ダービー。岡部さんがエアダブリンに騎乗して5馬身差の2着でした

「もう『やっぱりね』という感じで、こっちは精いっぱい頑張っての2着だからね。5馬身も離されちゃったからね。考えてみれば、2着でしょうがない2着だった。一段クラスが違う馬という存在だったよね」

──ナリタブライアンの秋初戦となった京都新聞杯でもエアダブリンに騎乗して3着。2着に敗れたナリタブライアンとは3/4馬身差でした

「ナリタブライアンが負けたのは、やっぱり久々というか夏の調整があったから……。別にこれで弱いなとは全然見ていなかった。やっぱり夏の調整不足だったのかなというだけで、おそらく次には立て直してガンと来るだろう、と。負けて強しという感じだよね」

──菊花賞もエアダブリンで臨み、7馬身+3/4馬身差の3着でした

「もうどうしようもないんだよ(苦笑)。三冠を取るというのは凄いな、と。そう簡単には三冠というのは取れないからね。やっぱり能力があり、運もありで(取れるのが三冠)。『ああ、やっぱり来たね』というのが正直な感想。三冠を勝つというのは容易なことじゃないからね。うん」

──ナリタブライアンのまえの三冠馬は、岡部さんしか手綱を取っていないシンボリルドルフです。2頭の共通点や相違点を挙げるとしたら

「ナリタブライアンは、何馬身も離して勝つというのはあるけど、見た目はそんなに派手じゃないイメージ。目立たないタイプというか……。でも、レースをすると強いんだよね。そこはルドルフとは違うタイプ。ルドルフは天才というか、最初から(頂点に立つために)つくられた馬だからね。それこそ計算しつくされた馬だから。その辺の違いがあるよね。

ブライアンも割と自由にというかコントロールが利くタイプの馬だった。レースを上手にする、お互い同じようなタイプの馬だった。どっちかというと、そこは似ている。それこそ(ルドルフと)一緒にやって(対戦して)みたかった、という思いが強かった馬だよね」

──三冠レースに限定するならルドルフとブライアンのどちらが強いと思いますか

「(主戦を務めた)俺が思うのは、『そりゃあルドルフのほうが強い』に決まっているじゃないの(笑)。ナリタブライアンには乗ったことがないんだし」

──愚問でした。兄弟でGⅠを制したことについては、どのような思いがありますか

「やっぱり、サラブレッドの血の凄さっていうか……。例えば、生産者にしてみればすごく励みになる話だよね。そうそうないからね。ルドルフのきょうだい(兄弟姉妹)だってGⅠを勝っていないし」

「どこで馬体を並べると思いますか」「最後の1ハロン」

──ビワハヤヒデとナリタブライアン兄弟の共通項や相違点を挙げるとしたら

「同じ兄弟でも父親も違うし、体形も違うし、毛の色もまったく違うから。兄弟と言われても、あまり似ているところがないんじゃないなかという思いはしていたよね」

──ナリタブライアンの印象は

「ホント強いし、丈夫だし、えらい馬だなっていう印象だったね」

この「えらい」とは、出身が群馬県であることを考えれば、「凄い」という意味で使っているのだろう。

「非常にかっこいい馬だなというふうに見えたよね。乗ったこともないし、栗東にいた馬だから年中見ているわけじゃないから詳しいことはわからないのでイメージだけだけど」

──ビワハヤヒデは1994年、4歳時に出走した天皇賞(秋)で屈腱炎を発症して引退

「今思うと、もうちょっとやり方次第では競走生命が延びたんじゃないかな。ちょっともったいなかったな、という思いはすごくある。今どきの考えからするとね。当時としてはそれが普通だったと思うけど、最後は脚を傷めちゃったでしょ?今だったら、ああいうふうにはしないで、無事に全部走り終わって引退ということになったんじゃないかな。ちょっと残念な部分はあるよね」

──ビワハヤヒデで臨めなかった有馬記念はアイルトンシンボリに騎乗して、勝ったナリタブライアンから1秒差の4着でした

「だけどもう全然、相手が違う着差だよね」

さあ、ここから最も聞きたいことに突入する。競馬で言えば、GⅠレースの勝負どころに差し掛かった

──もしビワハヤヒデが無事に1994年の有馬記念に進んでブライアンと対戦していたら、兄弟対決はどちらが勝っていたと思いますか

「間違いなくいい競馬はしていたと思うよ。ビワが普通の状態で出ていて普通にレースを進めたら、おそらく互角の勝負ができたんじゃないかな」

──道中はビワハヤヒデがナリタブライアンの前で競馬をしているイメージが湧きます

「おそらくブライアンより前にいると思うよね」

──どこで馬体を並べると思いますか

「最後の1ハロン」

その言葉を聞いて、私は一瞬のうちに1994年12月25日の中山競馬場に飛んでいた。内にいる芦毛のビワハヤヒデと、その外にいる漆黒のナリタブライアンが純白のシャドーロールを揺らしながら馬体を並べてゴールに向かっている。実際には起こらなかった、もうひとつの世界の出来事が目の前で繰り広げられていた。

──結果は?

「最後は頭の上げ下げでゴールというね……面白いでしょ?」

見ている者が、いや、30年後にイメージしても最も胸を躍らせる展開だ。

──兄弟対決が実現したらよかったなという思いはありますか

「そりゃそうだよ。話題性もあるし、人間同士もそうだろうけど、やっぱり強い馬同士を戦わせてみたいというのは人の考えだよね。みんなそう思うんじゃないの、誰もが」

文/鈴木学

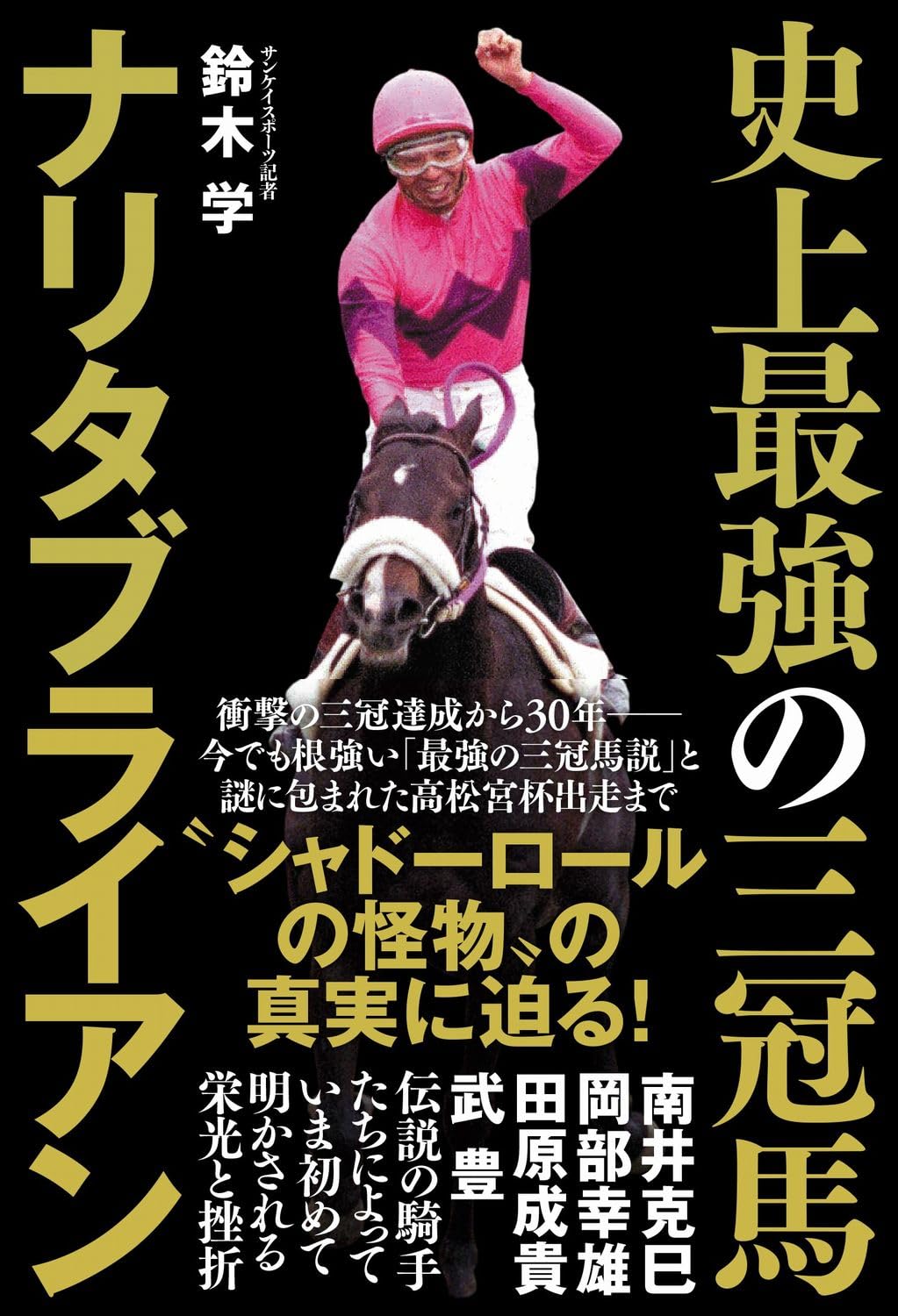

『史上最強の三冠馬ナリタブライアン』(ワニブックス)

衝撃の三冠達成から30年――

今でも根強い「最強の三冠馬説」と

謎に包まれた高松宮杯出走まで

〝シャドーロールの怪物〟の真実に迫る!

伝説のジョッキーたちによって

いま初めて明かされる栄光と挫折の舞台裏。

「やっぱりもう少し長く生きてほしかった。それが一番ですね」(南井克巳)

「(ルドルフと)一緒にやって(対戦して)みたかった、という思いが強かった馬だよね」(岡部幸雄)

「負けた側としても非常に嬉しいですよ。後世まで語り継がれるというのは」(田原成貴)

「見てて史上最強馬だと思っていました。好きな馬でしたね」(武豊)

「栄光のあとに降って湧いてきた不運や不幸は、ナリタブライアンのあずかり知らぬ力によって生まれた『闇』に翻弄されたものといえるかもしれない。

その闇のひとつが『人間』であるのは明白だ。2024年はナリタブライアンの三冠達成30周年という節目の年。個人的なことをいえば、私は同年に還暦を迎える。その節目の年に、現場で最も取材した競走馬の一頭であるナリタブライアンの足跡を辿ってみたいと強く思うようになった。その思いを伝えて実現したのが、この日の南井克巳さんへの長時間にわたるインタビュー取材だった」(著者より)