そうした流れで2000年代に急増したのがスターバックスをはじめとするカフェチェーンである。

2000年代からは、いわゆるセカンドウェーブコーヒーの流行により、現在見られる大手カフェチェーンのほとんどが出揃ってきた。

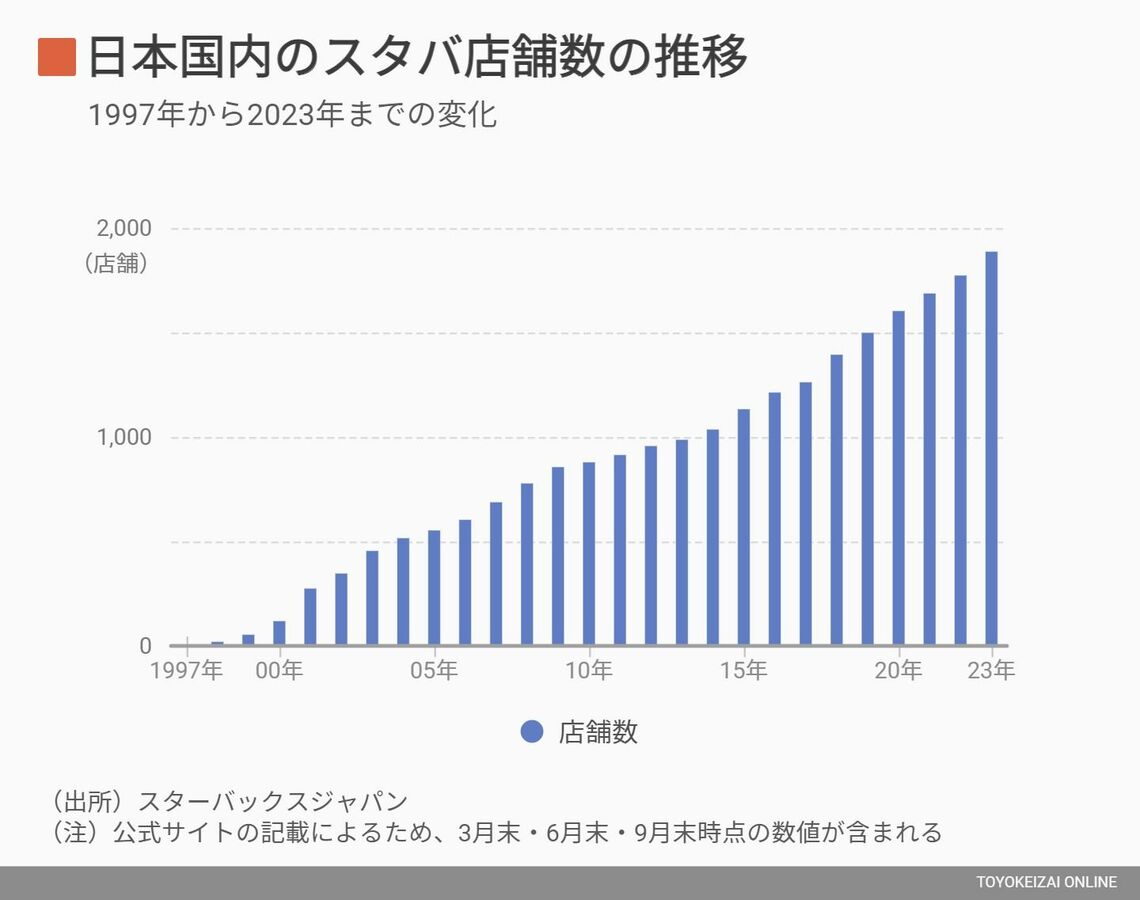

キレイな右肩上がりとなっている、スタバの国内店舗数グラフ(編集部作成)

キレイな右肩上がりとなっている、スタバの国内店舗数グラフ(編集部作成)

スタバに限っていっても、2000年代にはその数をきわめて大きく増やしている。これらのお店は「なんとなく街にいたい」「とりあえず座っておしゃべりしたい」というニーズを満たす場所になったのではないか。つまり、都市空間から失われつつあった滞留の場が、民間の営利空間に移行した側面があると考えられると思うのだ。

自由な滞留行為が「都市空間→カフェ」へ

このように渋谷の街の変遷を追うと、現在の「カフェ混みすぎ問題」の一因が見えてくる。

かつては街の賑わいそのものだった「ぶらぶら歩く」「街の中にいる」といった自由な滞留行為が、都市空間から、民間のカフェへと移ったかもしれないのだ。

これはまだ1つの仮説ではあるが、「街の滞留空間」としての「カフェ」の存在感が増してきていることはいうまでもない。そして、その背後にはおそらく、私たちと街をめぐる大きな問題があるのではないか、と筆者は思っている。

この短期連載では、こうしたアプローチから現在の「カフェ」と「都市」をめぐる問題を、ジャーナリスティックに、かつ歴史的に見ていく。カフェの背後に見える「私たちと都市の問題」に想いを馳せてみたいのだ。

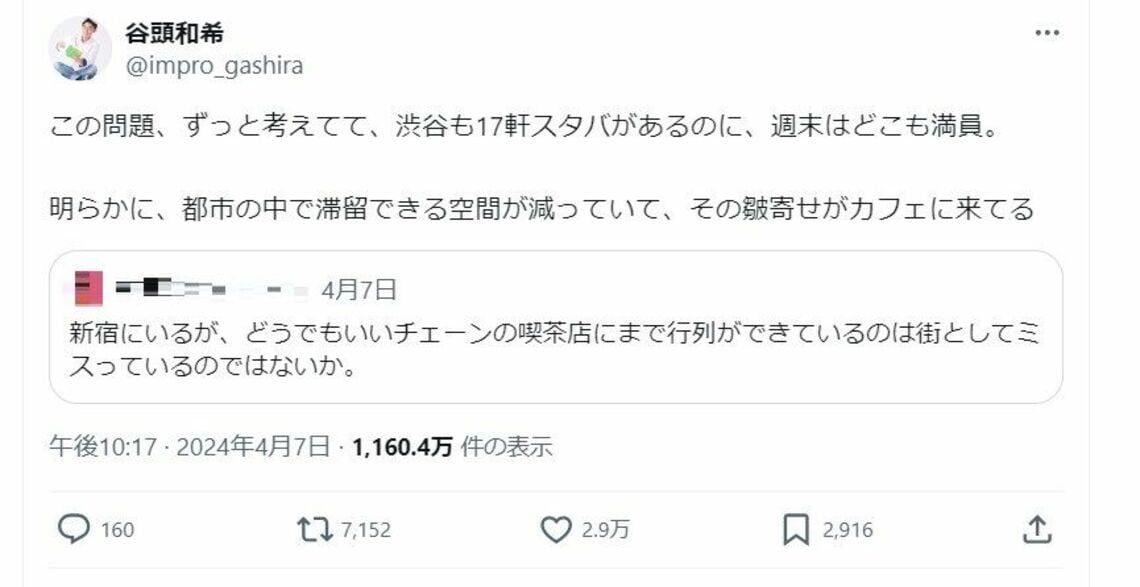

この連載の準備中、筆者が何気なくしたポストに、多くの賛同が寄せられた(出所:筆者のXより)

この連載の準備中、筆者が何気なくしたポストに、多くの賛同が寄せられた(出所:筆者のXより)