すべては、この熱き日のために

「今日はダービーめでたいな」という有名な歌詞があるが、ダービーの日はめでたい。なぜならその日に新たなダービー馬が誕生し、また新たなダービーの歴史が誕生するからである。仮に騎手や調教師、オーナーたちにとっては2度目以降の制覇だとしても、それもまた快挙達成の瞬間であり、めでたいことに変わりはない。

日本ダービーと言えば、日本のホースマンが憧れる最高の栄誉であり、馬にとっては生涯に一度のみ挑戦することが出来る頂点のレースである。

当然、ファンにとっても日本ダービーは祭典として認識されている。ダービーウィークになれば月曜日から、駅の壁広告から電車の中吊り、現代だと車内ビジョン、時には車両のラッピングがダービー1色となり、それこそその電車を使って出勤する筆者のような競馬ファンは月曜日の朝からダービーのことで頭が一杯になり、仕事はもちろん手につかない。

近年のダービーのキャッチコピーとして「すべては、この熱き日のために」というフレーズがJRAの各発信媒体で用いられているが、本当に日本ダービーの日は「あつい」。

まず、キャッチコピーの通り、日本ダービーは「熱い」。「ダービーに始まりダービーに終わる」と言われているように、ホースマンの1年はダービーを軸に動いていると言っても過言ではない。現在の番組では日本ダービーの翌週から2歳のメイクデビューがスタートし、1年後のダービーへと若駒たちが世代の頂点に向けて続々とその競走馬生活をスタートさせる。その集大成がたったの2分30秒弱に濃縮されるのであれば、関わる者、それを応援する者が熱狂するのは当然である。

そして、日本ダービーの壁は「厚い」。数多くの実績を残したホースマンでも、ダービー制覇という壁だけを打ち破ることが出来ず、涙を飲んだ者は数多くいる。馬と異なり人間側は年に一度チャンスがあるとは言え、そもそもダービーの18枠の中に入るだけでも一生に一度あるだけで御の字の世界。厚き壁に立ち向かうだけでも大変なことである。

さらに、日本ダービーの日はなぜか「暑い」ことが多い。2004年以降、無観客だった2020年を除いて必ず日本ダービーを現地観戦している筆者の経験では、前後のオークスや安田記念の日、いや前日や翌日と比較してもこのダービーの日を晴天で迎えた場合は突出して暑い気がする。念のため過去のダービーデー当日の府中市の最高気温を気象庁のサイトで調べてみたが、やはり30度前後まで上昇した日が大半だった。ちなみに私の腕はこのダービーで毎年のように焼かれていて、特に午後の時間帯は外でひたすら待機しているので、西側に向けられる右腕が左腕よりも黒いのは勲章だと、勝手に思い込んでいる。

ところで「過去最も熱かった(厚かった・暑かった)ダービーは?」と問われて、皆様は答えられるだろうか。

一つに絞って答えるのはなかなか難しい。しかし、現在トップジョッキーとして活躍する川田将雅騎手(当時30歳)がマカヒキに騎乗し勝利した第83回日本ダービー(2016年)は、間違いなく最も熱かった日本ダービーの一つと言える。それは、筆者(当時30歳)にとっても、一つの人生のステージが変わる直前のダービー観戦だったからかもしれない。

日本ダービーへの様々な思い

2016年のダービーはハイレベルで、混戦の様相を呈していた。

この年の皐月賞は共同通信杯を制しながらも8番人気の伏兵扱いだった、蛯名正義騎手とディープインパクト産駒ディーマジェスティが見事な末脚で制していた。その末脚はむしろ東京競馬場でこそ…と、前年ドゥラメンテに続く2冠制覇を期待する声が多かった。

しかし、皐月賞で2着に敗れた弥生賞勝ち馬のマカヒキ、3着に敗れたきさらぎ賞勝ち馬のサトノダイヤモンドもディープインパクト産駒ということで中山よりも東京での末脚発揮が期待され、ダービーでの巻き返しも予想されていた。

さらには2歳王者で父キングカメハメハ、母シーザリオの超良血リオンディーズ、毎日杯から京都新聞杯を制し父ダノンシャンティ(2010年ダービーで出走取消)の無念を晴らしたいスマートオーディン、青葉賞を快勝してきた上がり馬ヴァンキッシュラン、ダービー5勝(当時)武豊騎手の超良血のエアスピネル等、その世代の頂点を決めるにふさわしい選ばれしサラブレッド達がダービーへと歩を進めていた。

また、その年のダービーは、皐月賞の上位3頭の騎手にも注目が集まっていた。

ディーマジェスティの蛯名正義騎手はデビュー30年目。過去にフェノーメノ・イスラボニータで2着に敗れているように、数々の大レースを制してきた同騎手だったがダービーだけは勝利の女神が微笑んでくれていなかった。この年のダービーがなんと24度目の挑戦で、誰よりもダービーに対する思いが強いことはファンにも確実に届いており、その悲願達成を願うファンは多く、私もその1人であった。

サトノダイヤモンドのルメール騎手は、2015年に外国人騎手として初のJRA通年免許をMデムーロ騎手とともに取得。既にこの時点で多くのGIタイトルを手にしていたのだが、ダービーは未勝利だった。デムーロ騎手が短期免許時代にネオユニヴァースで、そして前年の通年免許取得1年目にドゥラメンテでダービーを制していただけに、ルメール騎手にとってはなんとしても獲らなければならないタイトルだったのは、想像に易い。

そしてマカヒキの川田将雅騎手は日本ダービー10度目の挑戦。デビュー5年目にキャプテントゥーレでGIを制してからは若くしてリーディング上位に名を連ねるようになっていた。当時は、筆者と同じ1985年生まれの30歳。騎手として油の乗り始める時期を迎えようとしていた。この時点でクラシック5競走のうち、すでにダービー以外の4競走を制していた川田騎手にとって、ダービーは最後の厚き壁として立ちはだかっていたとも言える。特にトゥザワールドで挑戦した2014年(5着)の悔しさを各媒体のインタビューで語っており、一見無表情で淡々と話す素振りの裏側に秘めた闘志が燃え盛っているように、ファン視点からは伺えた。

ダービーへの思いは上記の騎手たちに限らず、すべての出走馬に関わる全てのホースマンがそれぞれの思いを抱いていたに違いないが、外から観戦するファンにとっても特別な祭典である。

毎年欠かさずダービーを現地観戦をしていた筆者は、当時、間もなく父親という人生における新たなステージへ進む直前(3か月前)を迎えていた。結婚後は妻と毎年ダービーを現地観戦していたが、この年は1人…ではなくお腹の子を含めて3人で現地観戦をしていたのだ。

妻いわく、運動不足になりがちだから競馬観戦は運動のためにも都合がよいという理屈だった。炎天下で行われるダービーはさすがに過酷と思っていたが、毎年東京競馬場でこの時期に開催される「新潟物産展」で発売される「笹団子」は欠かせなかったようだ。

妻が「笹団子」や「耕一路のモカソフト」を楽しんでいる間、私は朝から馬券に勤しみ、そして昼休みは毎年恒例のダービーに騎乗するジョッキー紹介を楽しんでいた。

競馬とは本当に楽しみ方が千差万別で、それもまた素晴らしいと筆者はつくづく思う。

そして、これまで気楽な立場で毎年のように続けてきた日本ダービーの生観戦も、父親になればそう簡単には行かないだろう、もしかしたらこれが最後かも…という気持ちを、この年は抱いていた。だからこそ、この年のダービーを観戦した記憶が筆者の脳裏に深く刻まれているのだろうと今になって思う(ちなみに翌年以降も無観客開催を除いて、欠かさずにダービーを観戦している。家族に感謝しかない)。

ダービーならではの雰囲気

関係者のインタビューを読んでいると、日本ダービーの雰囲気は独特と表現されることが多々ある。それはファンにとっても同じである。

先述のような多くの関係者の悲願を考えると、勝ち馬がたった1頭に絞られてしまうことが残酷なようにも思える。応援する側としてもダービーが待ち遠しい一方で、終わってほしくないという思いもある。

この年の筆者の馬券には、まさにそうした逡巡が表れていたように思う。馬券上の本命が決められず、フォーメーションで実に手広く3連複を購入しているスクショが残されていた。

履歴を見る限り、このスクショを撮影したのは15時前のことである。正直、記憶にないのだが、おそらく熟考と迷いの末に時間いっぱいで本命を1頭に決めることを”諦めた”のだと思われる。もう馬券は”置き”にいって、前向きに表現するのであれば、日本ダービーという最高峰の舞台を楽しもうと決意した瞬間のスクショだったのだろう。

本馬場入場の時刻を迎えると、選ばれし18頭が最も映える晴れ舞台に登場。この日のダービーも例外なく"暑い"ダービーで現地の気温は30度を超えていた。人間も汗まみれだったが、それ以上に発汗が目立つ馬も多かった。しかし、さすが優駿、しっかりと全頭が返し馬を終えて待機所へと向かっていった。

ダービーの雰囲気がファンにとっても特別なのは、先述のジョッキー紹介以外にも数々の催しが行われることにある。その一つが国家独唱である。

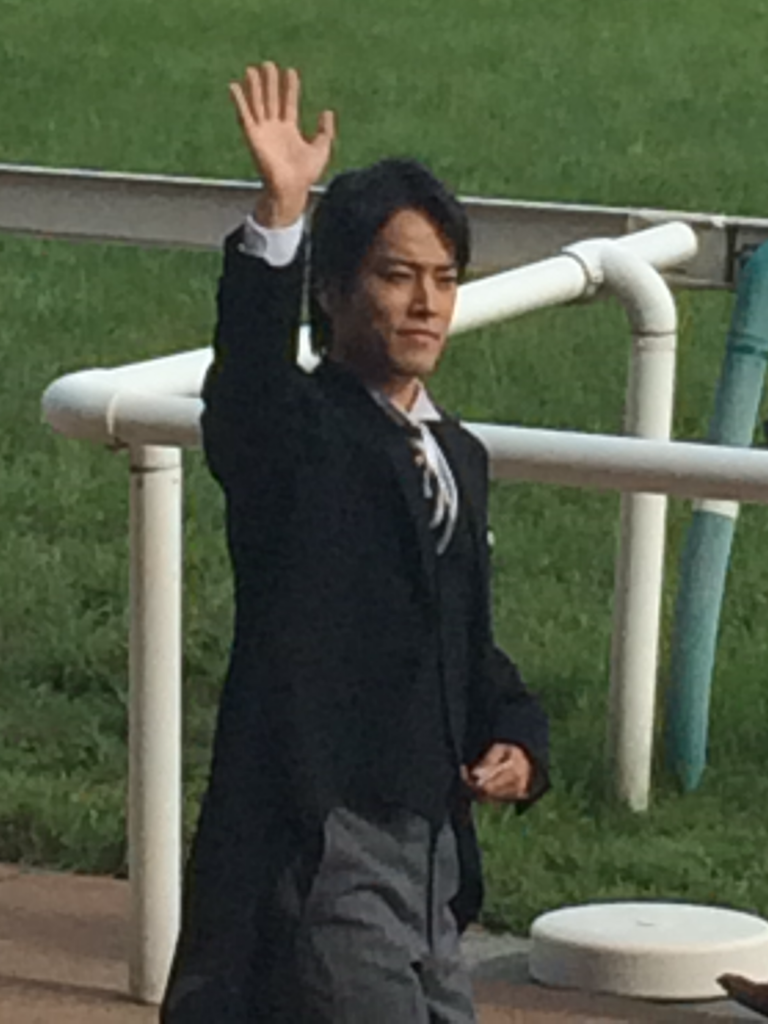

この年の国家独唱は「海の声」がヒットした俳優の桐谷健太さんが担当ということで、レース直前のウィナーズサークルに登場した。10万人を超えるファンが集結し、つい先ほどの9レースまで大歓声が響いていた東京競馬場だが、国家独唱のときには静粛が訪れる。

そして独唱が終わると、ふたたび大歓声が響き、そこからは一気に日本ダービーの発走まで一直線に進んでいく。

VTRが終わるとスターターがビジョンに映ると東京競馬場のボルテージは最高潮に。ファンファーレと13万人の拍手が鳴り響き、第83回日本ダービーのスタートを迎えた。

天を仰ぎ感情を露わにした仕事人

ゲートが開き各馬が一斉にスタート。逃げたのは2番枠のマイネルハニーで、プロフェットとアグネスフォルテが追いかける形で隊列が整っていった。

先行集団には5番手に武豊騎手のエアスピネルが逃げ集団を見る形、その後ろの中団にサトノダイヤモンド、マカヒキ、ディーマジェスティの皐月賞上位3頭のディープ産駒──そしてダービー初制覇を狙う3人の騎手たちが虎視眈々と待機。

その後ろにヴァンキッシュラン、スマートオーディンが控え、さらに後方グループに2歳王者のリオンディーズ、そして離れた最後方から横山典弘騎手騎乗のブレイブスラッシュが1頭"ポツン"と構えていた。

ターフビジョンに映された1000メートルの通貨タイムは1分フラットで、まさに後半の力比べが結果を決める展開となっていた。

隊列は大きく崩れることがなく、各場3コーナーから4コーナーを回り最後の直線を迎える。直線最初に抜け出したのは、そのスピードを高速馬場上で最大限に発揮したエアスピネルと武豊騎手。ダービー5勝の武豊騎手が一切崩れることのない美しいフォームで抜け出すのであれば、興奮しないわけがない。歴史に残る直線の名勝負が幕を開けた。

エアスピネルを最初にとらえようと外から早めに仕掛けたのが、エアスピネルをマークするかのように直後に構えていたサトノダイヤモンドとルメール騎手。しかしエアスピネルのスピードはそう簡単に減速することがなく粘りに粘る。

その縮まりそうで縮まらないエアスピネルとサトノダイヤモンドの隙間を突いてきたのが直線で前が開くのを待っていたマカヒキと川田騎手だった。サトノダイヤモンドが一瞬外にヨレた隙を見逃さなかった川田騎手は激しいアクションでマカヒキを2頭の間に入れて抜け出しを図った。

坂を上ったあたりでエアスピネルは脱落。ここから2頭のマッチレースになるのかと思った刹那、大外からこのままでは終わらせまいと、まさに執念のディーマジェスティと蛯名騎手が襲いかかってきていた。

一瞬マカヒキが抜け出して勝負ありにも見えたが、サトノダイヤモンドが食らいつき、ディーマジェスティもまだまだ射程圏内で残り100m付近になっても勝負はわからなかった。

周りの観客も「エビショー!」「ルメール!」「川田!」とそれぞれの思いをそのまま声に叫んでいたが、自分はもう言葉がでていなかったと思う。

そして残り50mになっても先に抜けたサトノダイヤモンドとマカヒキの勢いは衰えず、2頭の鍔迫り合いとなった。激しく全身で馬を追う川田騎手と、鞭を振るいしなやかに追うルメール騎手の2人のアクションは対称的ではあったが、どちらも全身全霊で勝利をもぎ取ろうとする気迫を感じることができるものだった。

結局、2頭の勝負は明白になることなく、並んだままゴールイン。その瞬間、どちらに軍配があがったのか、確信を持てた観客は私の周囲に誰一人いなかったように思う。その直後、ルメール騎手と川田騎手は互いに検討の健闘を称えるようにお互いに手を差し伸べ、そのシーンが映像に流れると、多くの拍手が寄せられた。

着順掲示板の上位2頭に数字がなかなか灯らず、映像に交互に映し出される2頭と2人。日本ダービーということもあり、ウイニングランを考慮すると早々に引き上げることもできない2頭は他の16頭よりもゆっくりと馬場内の地下馬道へ向けて、内側のダートコースを歩き始めていた。先を歩いていたのがサトノダイヤモンド、だいぶ離れて後ろを歩いていたのがマカヒキだったので、もしかしたら2人の中では勝敗がついていたのかもしれないが、それは想像の域を出ない。

数分後、「3」の数字が最上部に灯ると、川田騎手が天を仰ぐシーンが場内スクリーンに映し出された。ゴーグルでその瞳は隠れていたが、表情から感情がその溢れていたのはすぐにわかった。あまり感情を露わにしない仕事人のようなイメージを一方的に抱いていただけに、非常に印象的なシーンであった。スタンド側に戻ってきた川田騎手は厩務員とともに何度も喜びを分かち合い、そして観客席には何度もお辞儀をし、熱さと温かさが入り混じった競馬史に残るウイニングランが展開された。

この川田騎手の勝利まで、これまでのダービーは筆者よりも年上の騎手(年齢で若く制した騎手はいたが1985年生まれは初)が制してきたが、初めて同い年の騎手が制したことは非常に刺激になった。ついに自分の学年からもダービージョッキーが登場したという事実は、30歳で父親を迎えようとしている自分にとって大きな原動力となり、仕事や家庭にも大きく作用したと今になって思い返される。

それぞれのダービー、それぞれの人生

ダービーが終わっても、競馬は続く。もちろんダービーが終わっても人生(馬生)は続く。それぞれの思いを抱えて臨んだダービーが終わると、再び日常がスタートし、また次のステージが待っている。

マカヒキと川田将雅騎手のコンビはこれが最後となったが、マカヒキはルメール騎手とコンビを組んでフランスへ。本番の凱旋門賞は敗れたものの、前哨戦のニエル賞を勝利して日本のダービー馬の威厳を示した。その勝利を最後になかなか勝てない日々を過ごしていたが、5年後の2021年10月の京都大賞典で藤岡康太騎手とのコンビで久々の勝利を挙げた。この勝利はG1を勝利した競走馬の史上最長間隔の勝利となり、記録にも記憶にも残る快挙である。そして2023年に種牡馬入りし、産駒の活躍が楽しみにされている。

そして川田将雅騎手は今さら説明不要のトップジョッキーとなり、2022年には初の全国リーディング1位を獲得。2023年にはウシュバテソーロとのコンビでドバイWCを制覇、リバティアイランドとのコンビで牝馬3冠制覇、さらに2024年には史上9人目のJRA通算2000勝を達成した。今後も国内外問わず活躍が期待されている。

一方2016年の日本ダービーで悔しい結果となったサトノダイヤモンドはルメール騎手とともに同年の秋に菊花賞を勝利し、さらには有馬記念ではキタサンブラックを差し切り、強豪古馬たちを下して勝利した。その後はG1を勝つことが出来なかったが無事に種牡馬入りを果たすと、サトノグランツを輩出。今後はG1馬の誕生が待たれる。

また、ルメール騎手は、翌年の日本ダービーを制し、ダービーの鬱憤を晴らす結果を残した。その後は2018年に年間215勝を挙げる年間最多勝記録を更新、アーモンドアイとのコンビで中央G1を9勝(新記録)するなど、トップジョッキーとしてのその活躍の勢いは留まることを知らない。

全馬とその関係者のその後をすべてここで紹介することはさすがに出来ないが、このダービーという最高峰のレース・祭典を経て、再びそれぞれの日常が動き始め、今がある。

それは競馬ファンにとっても同じであろう。

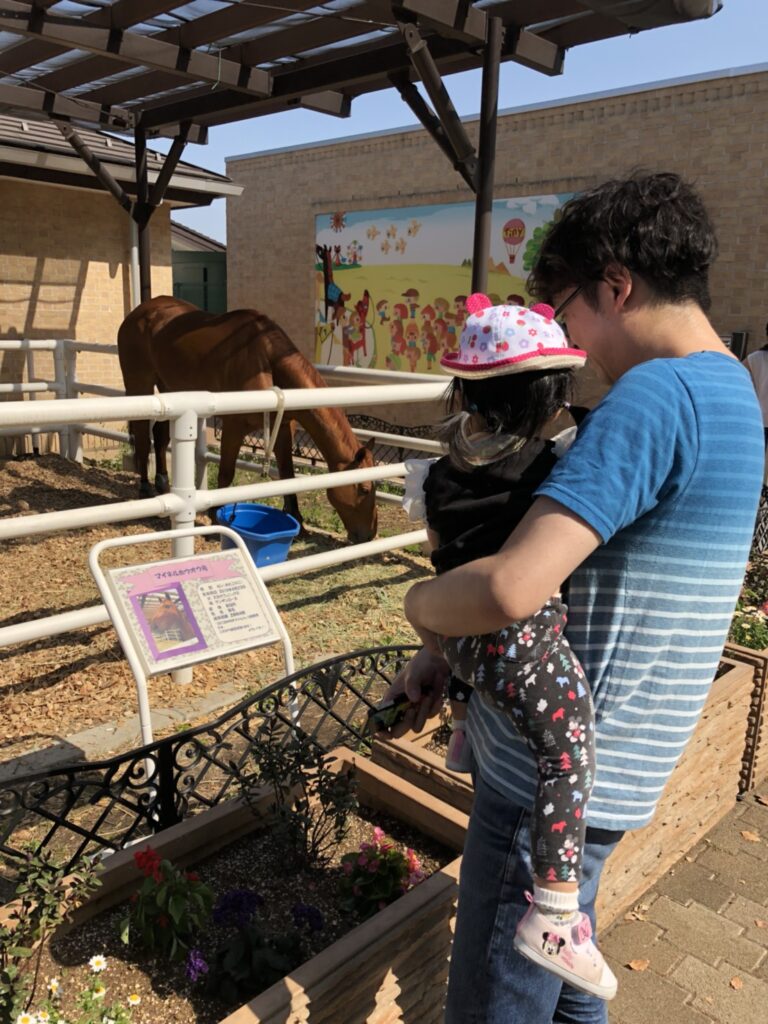

私事となるが、このダービーの3か月後に”胎教”としてダービーを生観戦した娘が無事に生まれ、さらにその2年後に息子も生まれ、筆者は二児の父親というステージに突入している。この娘は早くから「ルメール」「川田」「アーモンドアイ」「コントレイル」といったワードを覚え、日曜日のメインレースの時間帯はパパ(筆者)にテレビを譲るという暗黙のルールも覚えてくれた。もう少し大きくなったら、ぜひこの最高峰のレースを肌で実感してほしいと思うが、それはあくまでも親のエゴということで本人たちが望んだ場合という条件付きにしておく。

日本ダービーは、競馬にかかわるすべての者にとっての”めでたく””熱い(厚い・暑い)"最高峰の舞台であり、その者の人生にいろいろな形で刺激する唯一無二の祭典である。今年も、来年も、その先も、それぞれのダービーを経て、それぞれの人生が続いていくことになる。

すべては、この熱き日のために。

写真:ムラマシ、Horse Memorys

著者:ムラマシ

![[重賞回顧]自分らしくありのままに。絶妙なペース配分で美しく逃げ切ったアリスヴェリテが重賞初制覇〜2024年・マーメイドS〜](https://img.topics.smt.news.goo.ne.jp/image_proxy/smartcrop/w_202_h_152_q_80/picture/umafuri/s_umafuri-33680.jpeg)