20世紀の偉大な2つの建造物、シドニー・オペラハウス(オーストラリア)とビルバオ・グッゲンハイム美術館(スペイン)。当初計画に比べて大幅に時間を要し、予算も膨張したプロジェクトと、理想通りに進んだプロジェクトの明暗を分けた要素は何か。

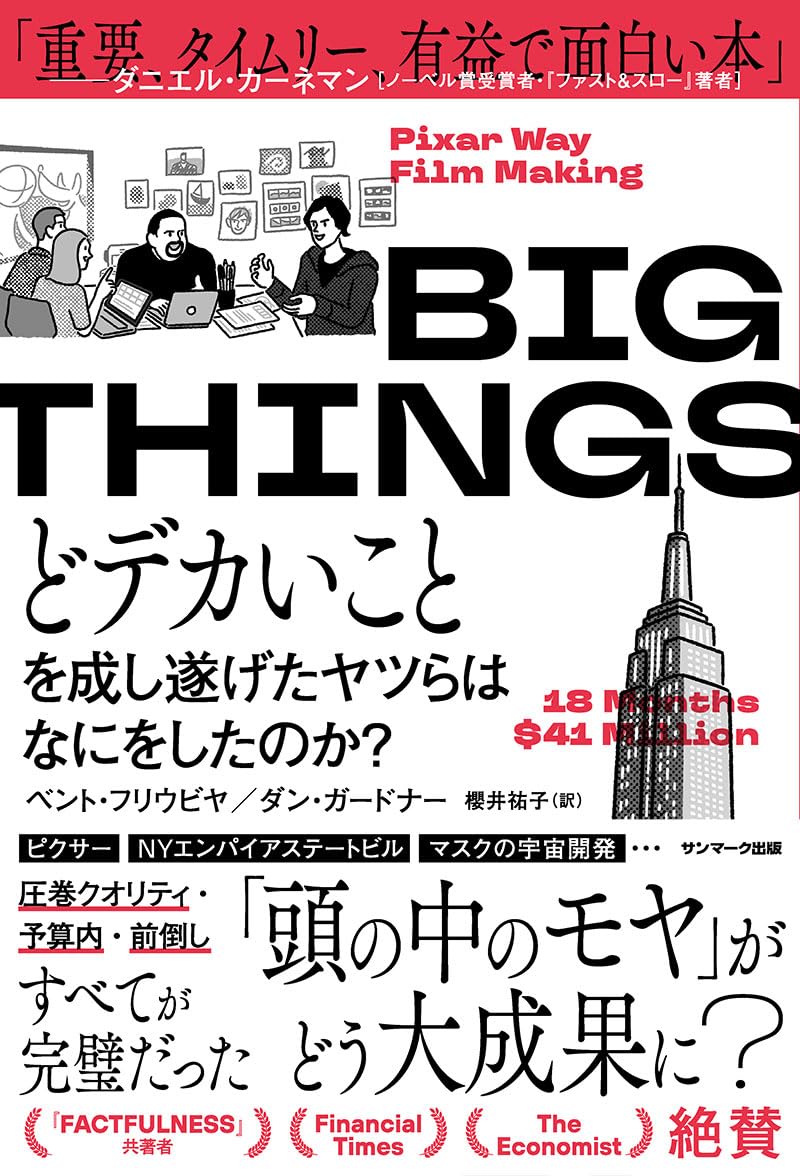

ベストセラー『BIG THINGS どデカいことを成し遂げたヤツらはなにをしたのか?』より一部抜粋、再構成してお届けする。

「ズームイン」と「アウト」をくり返す──木も森も見る

シドニー・オペラハウスと比べると、ビルバオ・グッゲンハイム美術館の誕生は、はるかにドラマ性に欠け、はるかに幸せな物語だ。川沿いの土地に美術館を建てるよう政府高官を説得したのはゲーリーだったが、それでも彼は設計を受注するためにコンペに勝つ必要があった。

ゲーリーは設計案をまとめるために、彼が「遊びプレイ」と名づけた集中的なプロセスでアイデアを練った。このプロセスで用いられる最も単純な方法は、紙にラフ画を描くこと。何も知らない人の目には謎めいて見える、ごく大まかなイメージ図だ。だがゲーリーが主に使うのは、模型モデルである。

最初は大小の積み木をいろいろ動かして、機能的で、見た目にも美しい組み合わせを探していく。グッゲンハイム・ビルバオの設計では、事務所の建築家のエドウィン・チャンとともに、積み木で原型を制作し、そこに白紙をねじってつくったさまざまな形を加えていった。

1つひとつの変更を子細に調べ、残すべきか捨てるべきかを議論した。次に、木と段ボールで助手が制作した別の模型を使って、同じプロセスを何度もくり返した。「1日にいくつもの模型をつくり、矢継ぎ早にアイデアを試しては捨て、試しては捨てた」とゲーリーの伝記作家、ポール・ゴールドバーガーが書いている。

2週間の試行錯誤を経て完成した設計案は、コンペで優勝した。だがその後も試行、学習、反復のプロセスは続けられた。

ゲーリーはキャリアを通して模型をつくり続けている。彼のスタジオは模型だらけで、倉庫には数十年分の模型が収められている。最初にある縮尺の模型をつくり、次に違う視点から見るために、別の縮尺の模型をつくる。ある側面にフォーカスした模型をつくったかと思うと、それから一歩下がって全体を俯瞰する。

建物がすべての視点からどう見えるか、うまく機能するのかを十分理解できたと納得するまで、こうしたズームインとズームアウトをくり返す。新しいアイデアをたゆみなく試し、結果をチームやクライアントと話し合い、何が有効なのか、有効でないのかを判断する。そして、これは彼のプロセスのほんの始まりに過ぎない。

「試作品」で完成しておく

グッゲンハイム・ビルバオの設計を受注してから、ゲーリーとチャンはこうした試行錯誤に2年近くを費やした。その間、作業は積み木や段ボールのアナログの世界から、CATIAキャティア(コンピュータ支援3次元対話式アプリケーション)と呼ばれるソフトウェアを利用した、最先端のデジタルシミュレーションへと移った。

CATIAは、もとは1977年にフランスの航空宇宙大手ダッソーによって、飛行機設計のために開発されたソフトで、ゲーリーのために、3次元の複雑な建物の設計に適用できるように改変されている。CATIAは驚くほど詳細で精密な設計を可能にし、ゲーリーの想像力と作品をほかのどんなツールよりも強力に支えている。

ゲーリーはかつては直線的な造形を主体としていたが、その後曲面を多用し始めると、設計を現実に落とし込むことができずに、完成した作品に失望することが多くなった。ゲーリーは私に、初めて曲線を取り入れた作品の写真を見せてくれた。1989年にドイツのヴァイル・アム・ラインに建てられた、ヴィトラ・デザイン博物館だ。

美しい建物だが、背面のらせん階段の屋根に、意図的につくったようには見えない「でっぱり」が見える。そしてそれは彼の意図したものではなかった。ゲーリーは頭の中の構想を、実際に建設可能な2次元の図面に反映させることができなかった。

構想が実現しなかったのは、施工業者の過失ではなかった。ゲーリーの構想が、現実の設計に落とし込まれていなかったのだ。だがCATIAは、飛行機の機体のような精緻な曲線や、超音速の航空力学のような精密な物理学を扱えるように開発されたソフトだ。ゲーリーとチームはCATIAを利用することで、あらゆる形状を使って実験を行い、どれが建設可能か不可能かを確実に判断できるようになった。

ドイツであの不格好な屋根をつくったわずか3年後、ゲーリーは1992年バルセロナ夏季オリンピックのために、巨大な魚のオブジェ「フィッシュ」を完成させた。これはゲーリーがCATIAだけを用いて行った最初の設計であり、CATIAがあってこそ実現した設計である。

流れるような躍動感あふれる造形が実現した。ビルバオ・グッゲンハイム美術館がオープンしたのは、その5年後だった。ドイツの「でっぱり」から、たった8年後のビルバオの優美な曲線への大転換は、技術的にも美的にも見事としか言いようがない。それは建築史上のどの建築様式の転換にも劣らないほど劇的な、そして喜ばしい転換だった。

CATIAには計り知れないポテンシャルがあった。ゲーリーとチームがこっちの曲線を変え、あっちの形状を変えると、コンピュータはそれらの変更が建物のあらゆる側面に与える影響をすばやく計算する。たとえば構造的整合性(自立するか?)や、配線・配管の機能性(稼働するか?)、コスト(予算内に収まるか?)などへの影響が即座に判明する。

試行錯誤は加速した。ゲーリーはCATIAの機能を存分に活かし、どんどんアイデアを試していった。ビルバオ・グッゲンハイム美術館は、最初にコンピュータ上で完全に建設された。この「デジタルツイン(デジタルの双子)」(ゲーリーが初めて制作してから何年もあとにできた用語)が完成してから、ようやく現実世界での建設が始まった。

設計変更ゼロの「波打つ壁の76階建てタワー」

このアプローチは大胆な芸術性だけでなく、めざましい効率性も実現した。たとえばゲーリーが手がけたニューヨークの76階建ての超高層マンション、「エイト・スプルース・ストリート」の例がある。

ゲーリーは、風ではためく布のように波打つステンレスの外壁という、鮮烈なアイデアを考案した。だがこれを実現するには、壁の1つひとつのピースを工場で製造し、それを現場で組み立てる必要があった。

すべてのパーツを継ぎ目なく組み合わせて、壁の実用的な機能を提供しつつも、はためく布の美しい幻想をつくり出さなくてはならない。しかもそのコストは、一般的な外壁のコストを大幅に上回ってはいけない。

これらの条件をクリアするには、徹底した検証が必要だった。「あれを手でやっていたら、設計工期内に2、3回の検証をくり返すのがせいぜいだったね」と、ゲーリーの会社の建築家テンショウ・タケモリは指摘する。

だがデジタルシミュレーションの力を借りて、「数千回の反復が可能になった。おかげで高い効率性を実現し、平坦なカーテンウォールとほぼ同等にまでコストを下げられたんだ。工事途中の設計変更が一度もなかったことが、精度の高さを物語っている。76階建てのタワーにしては、かなりすごいことだろう?」。

ゲーリーはグッゲンハイム・ビルバオで世界的名声を得た何年もあとに、人気アニメ「ザ・シンプソンズ」に本人役で声の出演をした。シンプソン家の母マージがこの高名な建築家に、地元のコンサートホールの設計を依頼する手紙を書く。ゲーリーは郵便受けに届いた手紙を読むなり、丸めてポイと投げ捨ててしまう。だが、地面に落ちたしわくちゃの形を見て目を丸くし、「フランク・ゲーリー、あんたは天才だ!」と叫ぶ。

シーン変わって、ゲーリーがコンサートホールの模型を住民にお披露目するが、それはグッゲンハイム・ビルバオにそっくりだった……というオチだ。ゲーリーはのちに出演を激しく後悔するようになった。冗談でやったのに、みんな信じてしまったのだ。「あれには悩まされているよ」とテレビのインタビュアーに答えて言った。「シンプソンズを見た人は、あれが本当だと信じてしまったんだ」

フランク・ゲーリーが天才なのは間違いないが、あのアニメでの彼の仕事ぶりは、それ以外のすべての点で間違っている、いや正反対だ。

ゲーリーがグッゲンハイム・ビルバオの計画立案で実現した緻密さと精度は、建築の世界では──またそれ以外のどの世界でも──当時も今もきわめて異例である。私はこれまでゲーリーと、彼のスタジオや、オックスフォード大学での招待講演、それに道端でも、何度か話をしているが、彼はつねづね緻密な計画がカギだと言っていた。

「私たちの会社では、クライアントの予算と条件に合ったものをつくれるという確信が持てるまでは、建設開始を許可しない。利用可能なあらゆるテクノロジーを駆使して、構造要素をできるだけ正確に定量化することで、不確定要素を減らしているよ」

また、こうも言っていた。「ビジョンを実現できることをクライアントに保証したい。それを無理のないコストで実現できることを保証したいんだ」と。

グッゲンハイム・ビルバオとシドニー・オペラハウスの計画立案の違いは、いくら強調しても足りない。前者はプロジェクトを成功させる「ゆっくり考え、すばやく動く」の模範例で、後者はプロジェクトを失敗させる、「すばやく考え、ゆっくり動く」の悲劇的な例である。その意味で、これらの傑作の物語は、建設だけにとどまらない、多くのことを教えてくれる。

文/ベント・フリウビヤ 写真/shutterstock

BIG THINGS どデカいことを成し遂げたヤツらはなにをしたのか?

「異様に面白くてタメになる!」

「基礎教養にすべき。全員読んだほうがいい」

と世界各地で話題!!

予算超過・期日遅延・利益不振…

なぜいつも計画は「未達」なのか?

失敗を避ける地図が手に入る

知的興奮・発見、連続の書!!

★いきなり1位!(丸善丸の内本店・経営戦略)

★The Economist、Financial Times、Forbes……

2023ベストビジネス書・選出続々!

★ダニエル・カーネマン(『ファスト&スロー』著者)絶賛!

「重要、タイムリー、有益で面白い本」

★「計画の狂いを正す」世界各地の会議

に本書を持ち込む人、目撃多数!

本書の著者は、

世界中の1000億ドルを超える

メガプロジェクトの「成否データ」を

1万6000件以上蓄積・研究する

オックスフォード大学教授。

メガプロジェクト研究において

世界最多引用を誇り、

アメリカ・イギリス・デンマーク・

スイス・オランダ・中国など

官民両プロジェクトで助言を求められ、

国策に影響を与えるビジネスとアカデミズムの巨星。

予算内、期限内、とてつもない便益――

3拍子揃ったプロジェクトは0・5%のみ。

計画倒れか、爆益か。

頭の中のアイデアから

超益を生む「BIG THINGS」を実現する方法を解き明かす!

★世界の超有識者たち、絶賛!!

オーラ・ロスリング(『ファクトフルネス』著者)、

ナシーム・タレブ(『ブラック・スワン』著者)、

ティム・ハーフォード(経済学者)……

ピーター・コイ(NYタイムズ記者)

「本書を読まない人は、危険を覚悟せよ」

【目次】

■1章 ゆっくり考え、すばやく動く

人は危険なほど「楽観的」になる

もっと「前」に時間をかける

■2章 本当にそれでいい?

人は慎重に考えるより早く1つに決めたい

常に「ベストケース」を想定している

■3章 「根本」を明確にする

「なぜそれをするのか」をまず固める

目的を見失うと「顧客」が消える

■4章 ピクサー・プランニング

ピクサーは「灰色のモヤモヤ」から始める

木も森も見る

■5章 「経験」のパワー

最初から「貯金」がある状態で始める

先行者利益は「ほぼ幻」である

■6章 唯一無二のつもり?

「1年あれば終わる」が7年かかったわけ

先人から「あてになる予測」をもらう

■7章 再現的クリエイティブ

計画段階でこそ「創造的」になれる

「見直す」ほうが早く終わる

■8章 一丸チームですばやくつくる

必要なものを「ただち」に支給する

利害が一致すればおのずと「協力的」になる

■9章 スモールシング戦略

「ブロックのように組み立てられないか」

と考える

巨大だと「完成」するまでお金を生まない

■終章 「見事で凄いもの」を創る勝ち筋